정부가 26일 ‘IPv6 확산 로드맵’을 발표하고 IPv6 전환을 서두르는 것은 IPv4 주소 고갈이 곧 현실화되기 때문이다. 인터넷 주소가 부족하면 통신 산업은 진화를 멈춘다. IP가 없는 ICT 기기나 서비스는 고철이나 다름없기 때문이다.

IPv6로 전환이 완료되면 단순히 할당할 수 있는 주소가 늘어나는 효과에 그치지 않는다. 통신 서비스에서 큰 변화가 예상된다. 우선 인터넷주소 설정이 수동에서 자동으로 전환된다. IPv4와 달리 IPv6는 이용자 개입 없이 자동으로 IP 주소를 설정한다.

서비스 품질과 보안 수준도 높아진다. 통신사는 이용자 등급이나 서비스 별로 패킷을 구분할 수 있어 신규 서비스를 출시하거나 통화 품질을 관리하는 데 유리하다.

IPv6는 기본으로 보안기능을 제공해 별도 보안장비(IPsec)를 구축하지 않아도 된다. 관리비용을 줄일 수 있다는 얘기다. 사설 IP를 사용할 필요가 없어 단말 간 일대일 통신도 가능해진다.

이에 따라 통신사는 이미 IPv6 도입에 나서기 시작했다. SK텔레콤과 SK브로드밴드는 당장 올 하반기부터 이동통신과 유선서비스에서 IPv6 할당이 가능하다.

미래부는 이번 IPv6 확산 로드맵 발표가 정부와 민간 사업자 일정을 공유한다는 점에서 의의가 크다고 밝혔다.

송경희 미래부 인터넷정책 과장은 “통신서비스는 네트워크, 웹사이트, 단말은 물론이고 사업자끼리도 연동되어야 하기 때문에 서로 일정과 계획을 공유하는 것이 중요하다”며 “정부 로드맵 발표로 사업자 간 혼선이 줄어들 것”이라고 설명했다.

업계는 정부가 IPv6 전환 정책을 내놓은 데 일단 환영한다는 뜻이다. 통신사 한 관계자는 “민간 ISP들이 수년 전부터 전환을 준비해 왔지만 경쟁사 일정이 공유되지 않아 서로 확산을 머뭇거리던 상황”이라며 “정부가 공식적으로 전환 계획을 밝혀 가시성이 상당 부분 확보됐다”고 말했다.

전문인력이 부족하다는 것은 고민거리다. IPv6를 경험한 인력이 부족해 막상 전환이 본격화되면 보안, 운영 등에서 문제가 발생할 가능성이 크다. 전문인력 부족은 통신사들이 IPv6의 선제적 도입을 꺼리는 중요한 이유 중 하나다.

미래부는 운영 중인 IPv6 전환 종합지원센터를 대폭 강화해 업계 요구에 부응할 계획이다. 전환율을 자동으로 측정하는 시스템을 만들어 실시간으로 진행 상황을 공개하고 기업별 맞춤 컨설팅과 전문인력 양성에 나선다.

IPv6 도입계획 수립하는 절차·방법, 기술 검토사항, 도입 비용 등 정보를 담은 ‘IPv6 도입 가이드라인’도 마련해 배포할 계획이다.

송 과장은 “IPv6서 기업들의 가장 큰 고민이 전문인력 부족”이라며 “상반기 국제 인증을 국내에서 치를 수 있게 과정을 개설하고 자격인증제도 등을 통해 연간 1200명 수준 전문 인력을 배출할 계획”이라고 강조했다.

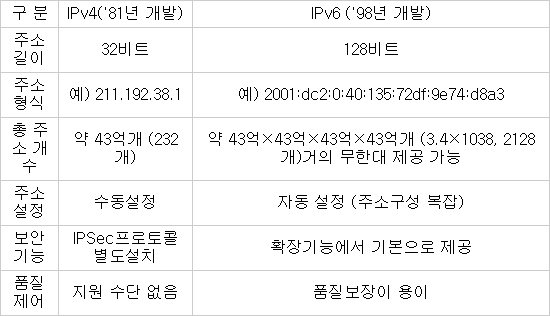

<IPv4, IPv6 비교 / 출처: 미래부>

김시소기자 siso@etnews.com