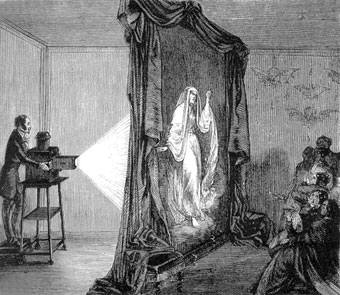

1659년 처음 등장한 매직 랜턴(magic lantern). 이것은 오버헤드 프로젝터의 원형에 해당하는 것으로, 인공 빛을 오목 거울이나 렌즈 장치로 모아 그림이 그려진 원판에 쏘아 이를 영사용 판, 즉 스크린에 투사하는 장치다.

이름에서 알 수 있듯이 이것은 카메라 옵스큐라처럼 과학이나 예술을 위한 것이 아니라 환영(illusion)을 만들어내기 위한 것이었다. 나중에는 오락 장치가 됐지만 처음에는 종교적 목적에 활용됐다.

당시 유럽은 루터로 대표되는 종교개혁 열풍이 불어닥치고 있었다. 루터는 성상 숭배나 교회 사역 없이 성경을 읽고 묵상하는 신앙으로부터 축복을 받을 수 있다고 설파했다. 이에 대응해 가톨릭 교회는 영성 수련을 통해 종교개혁에 대응했다. 반종교개혁의 일환으로 설립된 것이 예수회였는데, 이에 소속되었던 철학 및 수학 교수 아타나시우스 키르허(Athanasius Kircher)는 매직 랜턴 장치를 활용해 영성을 오감으로 느끼게 하는 환영을 만들어 보여줌으로써 신도들의 이탈을 막으려 했다.

미디어 이론가 키틀러의 말대로, 예수회 수련은 대중이 매직 랜턴을 보며 ‘저주받은 프로테스탄트들이 지옥의 수렁에서 괴로운 종말을 맞을 때가지 느끼게 될 참혹한 고통’을 오감으로 느끼게 하는 것이었다. 이처럼 종교개혁을 둘러싼 갈등의 핵심에는 미디어가 있었다. 한쪽은 성경이라는 책을, 다른 쪽은 매직 랜턴 환영이라는 이미지를 내세웠다.

매직 랜턴에서 중요한 것은 상영될 때마다 콘텐츠가 고정된 것이 아니라는 것이다. 환영을 만들어내기 위해 여러 대의 영사장치를 동원해 매번 각기 다른 이미지를 역동적으로 실연해 냈다. 어두운 곳에서 지옥의 이미지를 보여주는 것 자체도 그러려니와 유령과 같은 존재가 갑자기 사라지거나 불쑥 등장하면서 오감을 자극하는 이미지 연출이 이어졌다.

실연에 활용하는 이미지 요소들은 원판들에 고정돼 있었지만 이런 요소들은 상영이 이루어질 때마다 각기 다르게 제시되고 결합됐다. 하나의 원판을 이용할 경우에도 누가 어떤 상황에서 실연하는가에 따라, 그리고 관객의 반응에 따라 달리 실연됐다. 콘텐츠는 원판에 있는 것이 아니라 실연, 즉 퍼포먼스에 있었던 것이다.

이후에 등장한 영화, 그리고 텔레비전은 상영될 때마다 매번 동일한 콘텐츠가 반복된다는 점에서 퍼포먼스가 아닌 재연일 뿐이다. 콘텐츠의 변이, 즉흥성, 맥락 의존성이 사라진 것이다. 이렇듯 매직 랜턴과 영화는 각기 다른 미디어 경험 양식을 보여준다.

우리는 콘텐츠가 책, 필름, 오디오 테이프, 컴퓨터 파일과 같은 어떤 물리적인 형식 속에 고정되어 있다고 생각한다. 그래서 다른 곳으로 이동하다라도 콘텐츠는 동일하게 유지되고 있다고 믿는다. 과연 그런가? 디지털 콘텐츠의 경우는 어떠한가?

‘문서’로 통칭되는 디지털 콘텐츠는 어떤 소프트웨어를 통해 보느냐에 따라 각기 다르게 주어진다. 마노비치의 말대로 문서의 속성은 문서 자체에 있는 것이 아니라 그것을 보는 소프트웨어가 규정한다. 그리고 콘텐츠와 어떻게 상호작용하느냐에 따라 그 내용은 극적으로 달라진다. 전형적인 사례로 컴퓨터 게임의 콘텐츠는 CD나 파일에 담겨있는 것이 아니라 게임 플레이라는 과정 자체다.

나아가 콘텐츠는 그 자체로도 실시간으로 변화하기 때문에 콘텐츠를 그 무엇이라고 특정할 수가 없다. 구글 어스나 포털 페이지는 이의 전형적인 사례다. 사용자의 반응과 행동이 즉각적으로 콘텐츠에 반영된다.

이렇듯 문서처럼 고정된 것은 없다. 끊임없이 변화라는 퍼포먼스만이 있을 뿐이다. 결과는 없고 과정만 있을 뿐이다. 유동성, 다중성, 즉흥성을 근간으로 하는 퍼포먼스를 계속 ‘문서’라 부를 수 있을까?

이재현 서울대 언론정보학과 교수