관련 통계자료 다운로드 번호이동으로 인한 소비자 손해

관련 통계자료 다운로드 번호이동으로 인한 소비자 손해

단말기유통구조개선법(단통법) 시행으로 휴대폰 시장이 급속히 얼어붙자 번호이동 고객 서비스에 한해 보조금 인센티브를 주자는 의견이 급부상하고 있다. 경쟁을 유발하기 위한 제안이지만, 통신사마다 이에 대해 입장이 서로 달라 제도로 도입될지는 불투명하다.

20일 한국통신사업자연합회(KTOA)와 이동통신 업계에 따르면 단통법 시행 이후 첫 2주간 하루 평균 번호이동(신규 포함) 건수는 5924건으로 지난해 동기(2만4704) 대비 77% 감소했다. 지난 9월 LG유플러스와 SK텔레콤 1주일 영업정지 때 9848건, 1만8336건보다 적은 수치다.

단통법은 가입유형에 따른 지원금 차등지급을 금지한다. 번호이동을 하든 기기변경을 하든 지원금은 같다. 과거엔 통신사 간 가입자 유치 경쟁이 치열해 번호이동 고객에게 최고 50만원까지 지원금이 지급됐다. 하지만 지금은 새로운 혜택은커녕 손해를 봐야 하기 때문에 굳이 번호이동을 할 이유가 없다.

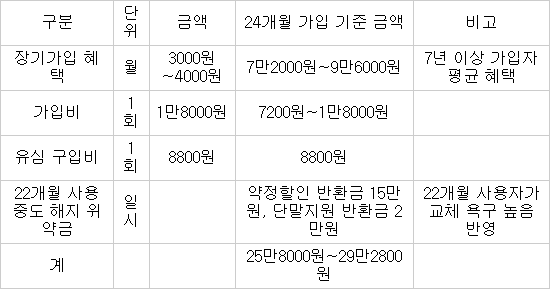

예를 들어 A통신사에서 갤럭시S4를 6만원대 요금제로 22개월 사용하던 고객이 번호이동을 하면 장기가입자(7년 이상 고객) 혜택(2년간 7만2000원~9만6000원)을 포기해야 한다. 또 통신사별로 7200원에서 최대 1만8000원까지 가입비를 새로 내야 한다.

여기에 유심(USIM) 구입비 8800원, 중도해지 위약금(약정할인 반환금+단말지원반환금) 17만원을 지불해야 한다. 최저 25만8000원에서 최고 29만2800원까지 손해를 보는 셈이다. 22개월 이전에 번호이동을 할 경우엔 위약금이 늘어나 금액은 더 커진다.

KTOA 관계자는 “10월 단통법 시행 이후 번호이동 수요가 확 줄어들었다”며 “통신사들도 예전과 달리 굳이 번호이동을 제안하지 않는다”고 말했다. 장기 고객에게 요금할인 등 여려 혜택을 제공하면서 일단은 지키기에 총력을 기울이는 모습이라는 설명이다.

현장에서 고객을 받는 대리점과 판매점은 울상이다. 지난 13일 통신 3사를 항의 방문한 것도 번호이동을 포함한 신규고객 감소로 인한 어려움 때문이다. 이에 따라 일각에서는 번호이동과 기기변경 간 지원금 차등 지급을 허용해 경쟁적 요소를 도입해야 한다는 주장이 나온다. 기기와 요금제에 따라 차등이 있기 때문에 가입유형에도 차등이 있어야 한다는 설명이다. 미국과 프랑스, 스페인 등 선진국에서도 차등적 혜택이 존재한다는 주장이다.

하지만 이 주장은 쉽게 받아들여지기 어려울 전망이다. 우선 통신사 간 입장이 다르다. 소비자 불만 해소를 위해 사업자 간 건전한 경쟁 유도책이 필요하다는 주장이 있는 반면에 시장 혼란만 가중될 것이라는 의견도 적지 않다. 결국엔 이용자 차별을 금지하자는 단통법의 취지와 어긋나게돼 이전과 달라질 게 없다는 지적이다.

통신사 한 관계자는 “시장 점유율의 높고 낮음에 따라 통신사별로 번호이동 지원금 차별을 주장하는 입장이 다르다”며 “하지만 번호이동 지원금에 차별이 생기면 모든 고객이 지원금을 높게 주는 곳으로 이동할 수밖에 없어 결국은 과거로 돌아가자는 말밖에는 안 된다”고 부정적 입장을 취했다.

<번호이동으로 인한 소비자 손해(갤럭시S4 6만원 요금제, 22개월 사용 기준) 자료:통신사 종합>

안호천기자 hcan@etnews.com