지난 30일 바티칸 교황청은 시스티나성당에 첨단 조명과 공조 시스템 도입 사실을 알렸다. 오스람이 제조한 7000개의 발광다이오드(LED) 조명이 설치됐고, 공기 흐름과 습도, 먼지를 측정하는 카메라 수십대와 70개 모니터 시스템도 외부에 구축됐다. 바티칸 측은 에어컨 시설에만 300만유로(약 40억1709만원)가 들었다고 밝혔다. 작업은 글로벌 대기업 기술을 총 집약해 3년에 걸쳐 이뤄졌다.

이유는 수명이 500년 이상 된 예술 작품을 보호하기 위해서다. 시스틴 성당은 미켈란젤로가 그린 ‘천지창조’와 ‘최후의 만찬’을 보유하고 있다. 두 그림은 건물 천장과 벽에 직접 그려진 프레스코화다.

프레스코화는 소석회에 모래를 섞은 모르타르를 벽면에 바르고 수분이 있을 때 채색해 완성하는 회화 기법이다. 수분이 있을 때 그려 보존이 용이한 방식이긴 하지만 오랜 세월을 그대로 견디기는 힘들다. 건물이 부식되면서 석회가 떨어져나가거나 틈이 생긴다. 또 외부에서 들어오는 먼지나 사람들의 땀, 숨쉴 때 나오는 이산화탄소 때문에 그림이 쉽게 상할 수 있다. 실제로 밑에서 천장화나 벽화를 올려다보면 쉽게 눈에 띠지 않지만 가까이서 보면 작품들은 설탕가루로 덮인 것처럼 석회 알갱이가 뿌려져 있다.

기존 조명·공조 시스템은 지난 1994년 도입됐다. 당시에는 관광객 150만명을 기준으로 설비를 구성했다. 이후 관광객 수가 급속도로 늘고 시설이 노후화 되면서 이 시스템으로는 작품들을 보호하기 어려워졌다. 이 때문에 바티칸은 시스티나 성당 입장객 수를 몇 년 전부터 연간 600만명으로 제한하고 있다.

새 공기필터와 에어컨은 관광객들이 볼 수 없도록 가려져 있고 미술품을 보호하기 위해 공기를 아주 느린 속도로 움직이도록 한다. ‘최후의 심판’ 뒤에는 카메라가 숨겨져 있고 외부와 연결돼 모니터 시스템 기계 장치들이 성당 밖에서 내부 상태를 제어한다.

이 시스템을 설계한 존 맨다이크 캐리어 유나이티드테크놀로지유닛 최고지속가능책임자(CSO)는 “시스티나 성당은 특별한 건축물이기 때문에 우리는 공기 흐름에 대한 개념도를 잡는 데 만도 장시간을 소비했다”고 말했다. 공기 흐름이 일반 사무용 빌딩이나 다른 교회당과는 차이가 있었다는 설명이다.

열발생이 적은 LED를 사용해 그림에 대한 영향을 최소화했다. 소비전력도 90% 이상 절감할 수 있을 것으로 예상했다. 입체감을 느낄 수 있도록 조명을 활용해 3차원(3D) 느낌을 내기도 했다.

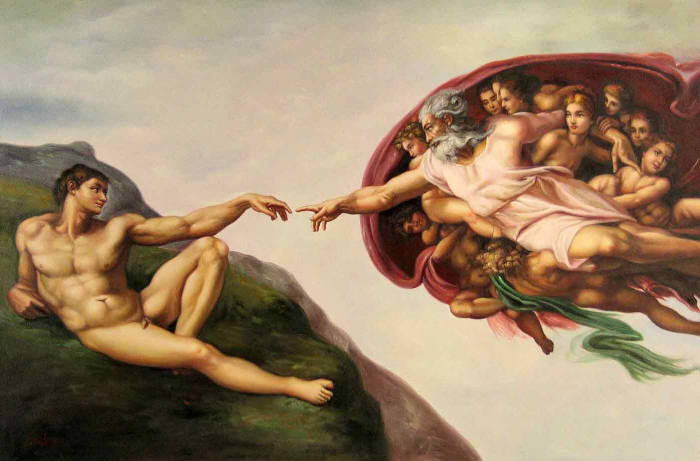

미켈란젤로 천지창조는 르네상스 시대를 대표하는 작품으로 인정 받고 있다. ‘빛의 창조’ ‘해·달·초목의 창조’ ‘아담의 창조’ ‘원죄와 낙원의 추방’이 시리즈로 연결돼 있고 가장 유명한 아담의 창조는 예배당 중앙 천장화 중 네 번째 부분에 그려졌다. 작품에 등장하는 인물만 343명으로 예술성은 물론이고 규모면에서도 대작이다. 1506년부터 4년에 걸쳐 완성됐다.

최후의 심판은 천지창조가 완성된지 30년 후 그려진 작품으로 신약성경의 요한계시록을 바탕으로 그려졌다. 천국·연옥·지옥으로 구성됐고, 미켈란젤로는 등장인물들을 모두 나체로 그렸지만 이후 교황이 고집을 피워 다른 화가가 옷을 그려넣은 것으로 유명하다.

바티칸은 프레스코화 보존을 위해 명화 관람시간 인당 15분으로 제한한 규정을 바꾸지는 않았다. 좀 더 감상하고 싶은 관람객을 위해 특수 3D 안경을 빌려줘 입체 그래픽을 화면으로 볼 수 있도록 했다.

오은지기자 onz@etnews.com