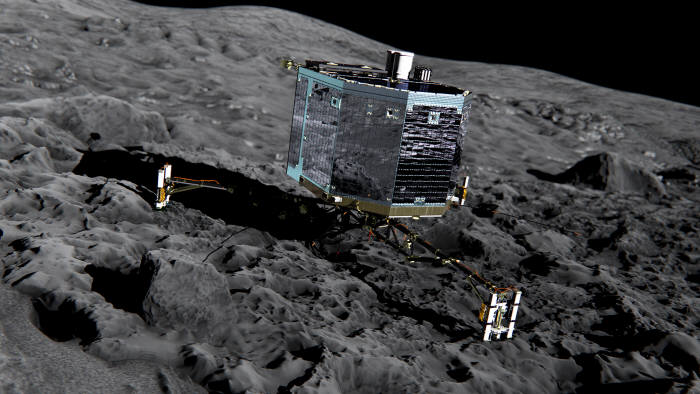

지난 12일 탐사로봇 ‘필래(Philae)’가 인류 역사상 최초로 혜성67P/추류모프-게라시멘코에 착륙했다.

착륙하는 데 어려움이 있었지만 필래는 지표면 표본을 채취해 생명체에 필요한 아미노산이 있는지 확인하는 임무를 수행할 예정이다. 미디어 기술 관점에서 흥미로운 점은 필래의 작업을 64억㎞ 떨어진 지구에서 원격으로 조작한다는 것이다.

이미 1997년 화성 탐사선 패스파인더에 실려간 탐사로봇 ‘소저너(Sojourner)’는 화성에 도착해 화성일로 83일 동안 주위를 돌아다니며 탐색과 채취 작업을 수행한 바 있다. 소저너 또한 1억㎞나 떨어진 지구에서 원격으로 조작되고, 그곳에서 수많은 정보를 지구로 보내왔다.

1억㎞도 그렇지만 64억㎞나 떨어진 곳에 있는 기계를 조작한다는 것은 놀라운 일이 아닐 수 없다. 그 정도 거리는 아니지만 원격조작은 이제 보편화되어 있다. 방사능으로 오염된 발전소나 해저를 조작·탐사하는 로봇이 있는가 하면 방송신호 송출을 담당하는 무인 송신소도 있다. 이제 원격조작은 유비쿼터스해졌다.

그리스 신화에 등장하는 메신저인 아이리스(Iris)는 무지개처럼 모든 곳에 임재한다. 인간의 손으로 직접 접촉하지 않고 대상을 조작한다는 것은 거리의 한계를 뛰어넘으려는 인간의 원초적 욕망이다. 우리는 아이리스를 꿈꾼다. 그렇다면 거리란 인간에게 어떤 의미를 가지는가.

근대성은 거리를 극복해야 할 부정적인 요인으로 간주했다. 사회이론가들이 ‘거리의 마찰’이라 부르는 공간적 한계는 근대 이후 테크놀로지 발전을 이용해 극적으로 극복돼 왔다. 교통수단이 물리적으로 거리를 축소시켰다면 통신 수단은 가상적으로 거리를 축소시켰다. 매클루언의 표현대로 지구는 미디어 테크놀로지에 의해 촌락(지구촌)이 됐다.

과연 거리는 극복해야 할 부정적인 것인가. 독일의 발터 벤야민(Walter Benjamin)은 거리를 긍정적인 것으로 이해했다. 예술 작품의 아우라(aura)는 근본적으로 거리에서 오는 것이다. 제의 가치가 중시돼야 할 예술 작품의 아우라는 전시 가치를 우선하는 기술복제 시대를 맞아 상실됐다. 카메라는 대상을 우리 가까이 끌어당긴다. 벤야민에 따르면 “화가는 주어진 대상에 자연스러운 거리를 유지하는 데 비해 카메라맨은 작업할 때 주어진 대상의 조직에까지 깊숙이 침투한다.”

프랑스의 사회이론가 폴 비릴리오(Paul Virilio)에게도 거리는 긍정적이다. 광속으로 이루어지는 현대의 통신 수단은 거리를 시간으로 대체했다. 이동을 하든 정보를 전달하든 공간적 거리를 시간적 거리로 산출한다. 이런 점에서 비릴리오는 르네상스 시대에 발명된 원근법 대신 ‘시간 원근법’의 개념을 제시한다. 기존의 원근법이 대상과의 거리를 계산해 공간을 구성한다면 시간 원근법은 정보의 도달 시간에 의해 공간을 규정한다. 그러나 비릴리오에게 현대 사회의 글로벌 커뮤니케이션이 가능케 해준 거리의 절멸은 역사성, 지역성, 다원성의 소멸에 다름 아니다. 이와 같은 인식은 프랑스 기술철학자 베르나르 슈티글러(Bernard Stiegler)의 비판과 다르지 않다.

흥미롭게도 미디어 이론가 레프 마노비치(Lev Manovich)는 거리를 둘러싼 이런 대립적 인식 속에서 원격조작 장치는 접촉은 하되 거리를 전제한다는 점에서 제3의 길을 가고 있다고 주장한다. 원격조작은 거리와 접촉이라는 모순적인 두 계기를 절묘하게 화해시키고 있다.

이재현 서울대 언론정보학과 교수 leejh@snu.ac.kr