이선웅 ASD테크놀러지 대표는 LG전자 러시아 주재원 경험을 살려 2013년 러시아에서 회사를 세웠다. 이 대표를 비롯해 한국과 러시아 엔지니어들이 의기투합해 B2C, B2B 클라우드 솔루션 ‘클라우다이크’를 출시했다. 2014년 말 현재 매출 중 90%가 해외에서 발생한다.

회사는 최근 본엔젤스에서 투자금을 받고 미국에 지주회사를 세우는 등 2015년 글로벌 시장을 목표로 사업을 확장할 계획이다.

이 대표는 “한국에서 시작했으면 글로벌 기업으로 방향을 잡기 쉽지 않았을 것”이라며 “(한국에 기반을 둔 IT솔루션 기업은) 국내 시장 기준에 맞춰 내수용 솔루션을 주로 개발해야 하기 때문에 해외로 진출하는 데 한계가 있다”고 말했다.

"제조 이어 ICT산업 공동화 시작됐다"](https://img.etnews.com/news/article/2015/01/06/article_06112434373287.jpg)

‘제조업 공동화’로 시작된 산업기반 해외 이전 바람이 정보통신기술(ICT) 전문기업으로 번지고 있다.

물론 제조업과 ICT 기업 이전은 추구하는 바가 다르다. 제조업이 상대적으로 값싼 인력을 찾아 설비 등을 이전했다면 ICT 기업은 글로벌 시장을 타깃으로 하거나 기업 인수합병(M&A)에 유리한 고지를 점하고자 뿌리를 해외로 옮긴다.

하지만 이 과정에서 불거지는 △국내 고용축소 △국내 생태계 재투자 위축 등은 제조업과 ICT산업이 공통적으로 가진 문제다.

전문가들은 ICT 기업 해외이전과 진출은 막을 수 없는 추세라는 데 의견을 같이한다. 세계시장을 목표로 한 기업이 글로벌 무대로 사업을 전개하려 국경을 초월하는 것은 자연스러운 수순이라는 것이다.

다만 이 과정에서 국내 생태계를 중심으로 한 선순환 구조를 만드는 것은 우리나라 산업계가 해결해야 할 문제로 지적한다.

◇물꼬 터진 ICT 기업 해외 이전

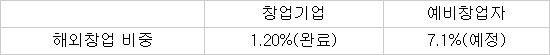

미래글로벌창업지원센터에 따르면 ICT 기업군(575개)과 예비창업자(467명)를 대상으로 한 최근 설문조사에서 “해외에서 비즈니스를 시작하겠다”는 예비창업자 비중은 전체의 7.1%다. 2014년 현재 실제로 해외에서 창업을 시작한 비중인 1.2%보다 여섯 배가량 높았다. 해외에서 사업을 시작하려는 ICT 스타트업 기업이 갈수록 많아진다는 뜻이다.

기존 국내 ICT 기업 중 근거지를 해외로 옮긴 사례는 쉽게 찾아볼 수 있다. 게임업체인 넥슨은 2011년 1월 일본 증시에 상장하며 본사 지위를 일본법인(넥슨 재팬)에 넘겼다. 그해 일본 증시에 상장한 기업 중 최대 규모인 시가총액 5560억엔(약 5조1270억원)을 기록하는 큰 사건이었다.

넥슨이 높은 수수료와 까다로운 절차에도 일본 상장을 추진한 이유로는 글로벌 진출이 첫손에 꼽힌다.

2011년 당시 넥슨의 매출 중 해외가 차지하는 비중은 이미 70%에 달했다. 국내 시장보다 일본 시장 규모가 크고 게임문화가 발달해 기업 인수합병(M&A) 등에서 유리하다는 점도 배경이다. 넥슨 주요 파트너 중 하나인 소프트뱅크도 같은 이유에서 일본 상장을 권한 것으로 알려졌다.

해외 법인에서 출시한 솔루션이 글로벌로 확산되며 한국 본사 비즈니스를 위협하는 사례도 나왔다.

네이버가 2011년 일본(NHN재팬)에서 출시한 모바일메신저 ‘라인’은 NHN의 매출을 이끌고 있다. 2014년 3분기 기준 네이버 해외매출은 라인 성장세에 힘입어 전년 동기 대비 52% 성장했다.

전체 매출 중 해외가 차지하는 비중도 33%를 기록하며 30%선을 넘었다. 반면에 네이버를 필두로 한 국내 매출은 전 분기 대비 2.5% 감소하는 등 상대적으로 약세다. NHN재팬은 라인 출시 이후 라인 주식회사로 사명을 바꾸는 등 자신만의 색깔 내기에 집중했다.

배인탁 서울대 객원교수(서밋 파트너스 대표)는 “(ICT기업 해외이전은) 인적교류가 자유로워지고 다양성을 추구하는 차원에서 좋은 기회가 될 수 있다”며 “다만 이 과정에서 세계적인 톱 탤런트를 가진 인물들과 공동창업 형태로 같이 진출하는 등 국내 생태계에 긍정적인 파장을 일으킬 수 있는 효과적인 방법을 찾아야 한다”고 강조했다.

◇제조업 공동화 부작용 ICT도 예외 아냐

기업 해외 이전으로 나타나는 첫 번째 부작용은 고용축소다. 기업 해외이전 현상이 ICT보다 먼저 나타난 제조업이 그 예다.

과학기술정책연구원에 따르면 우리나라 제조업 고용 비중은 2000년 약 25%에서 2010년 20% 이하로 10년간 5.2% 줄었다. 이는 선진국에 비해 빠른 편이다.

국내총생산(GDP)에서 제조업이 담당하는 비중은 2000년 20%대에서 2010년 이후 30%로 높아졌지만 오히려 고용효과는 줄어버리는 현상이 발생한 것이다.

대한상공회의소는 해외에 진출한 5만4000여개 국내기업 중 10%가 복귀하면 국내 일자리가 27만개 늘어날 것으로 예측한다. 바꿔 말하자면 국내기업이 해외로 빠져나가는 만큼 일자리 부족 현상은 심각해질 수밖에 없다는 것이다.

기업의 해외이전은 국내 산업생태계 투자 위축으로도 이어진다. 산업통상자원부에 따르면 2004년부터 2013년까지 해외기업이 국내에 투자한 금액은 1269억달러(약 141조원)인 데 비해 국내기업이 해외에 투자한 금액은 2910억달러(약 323조원)로 갑절 이상 많았다.

오덕환 미래글로벌창업지원센터 대표는 “나가는 기업을 잡아야 할 것이 아니라 우리나라가 글로벌 창업 구심점이 될 수 있도록 판을 만들어야 한다”며 “글로벌 네트워킹 작업을 확산하는 등 적극적인 전략이 필요하다”고 말했다.

<ICT 창업기업·예비창업자 해외진출 비중 / 출처: 미래창업글로벌지원센터>

김시소기자 siso@etnews.com