100년 전 오늘, 아인슈타인은 상대성 이론을 발표하면서 기존의 상식을 깼다.

이전까지 속도는 관측자의 위치와 운동 상태에 따라 변한다고 여겨졌다. 당시만 해도 시속 300km로 달리는 지하철 안에서 같은 방향으로 시속 100km로 공을 던지면 사람들은 이를 시속 400km로 날아간다고 인식했다.

뉴턴이 이를 인정하면서 시공간은 절대적 개념으로 받아들여졌다. 시간이 절대적이라면 타임머신처럼 시간을 거꾸로 돌리거나 하는 일은 이론적으로 발생할 수 없다. 공간도 마찬가지다. 순간이동은 요원한 일이다.

하지만 1887년, 미국 마이컬슨과 몰리는 빛의 속도가 관측자의 상태와 무관하게 늘 같다는 연구 결과를 내놓는다. 이전까지 빛은 우주를 가득 채운 ‘에테르’라는 물질에 의해 전달된다고 여겨졌다. 두 과학자는 서로 다른 방향으로 뻗어나가는 빛의 속도를 비교해 에테르의 존재를 입증하려했다. 하지만 어떤 방향이든 빛은 같은 속도를 냈다. 이들은 이 업적으로 미국인 최초 노벨상을 받았다. 과학계는 발칵 뒤집혔다.

그리고 1915년 아인슈타인이 일반상대성이론을 발표했다. 뉴턴은 중력의 존재를 알아냈지만 중력이 왜 작용하는지는 밝히지 못했다. 아인슈타인에게는 항상 이 부분이 의문으로 남았다.

아인슈타인은 두 가지 가설을 전제로 세웠다. 빛의 속도는 광원이나 관측자의 운동 상태와 상관없이 항상 같다는 ‘광속불변의 원리’와 물리법칙은 같은 속도로 움직이는 관찰자에게는 항상 동일하게 표현된다는 ‘상대성의 원리’다.

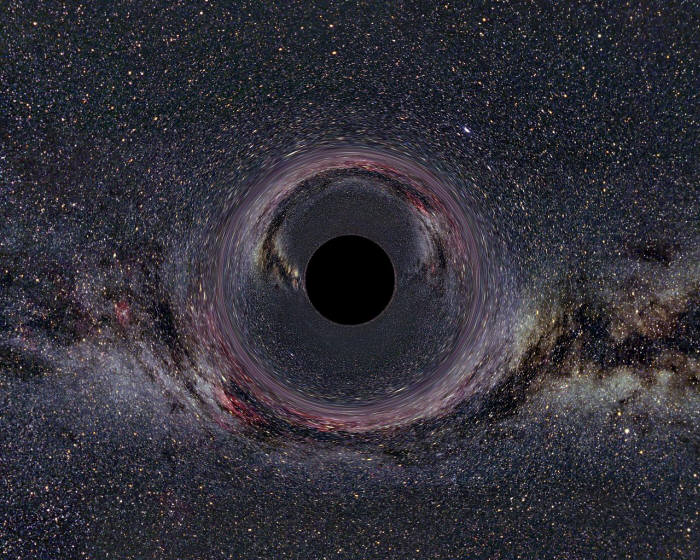

아인슈타인은 나아가 이를 중력이란 개념에 접목해 중력에 따라 시공간이 변한다고 결론지었다. 중력이 가진 에너지가 시공간을 왜곡한다는 얘기다. 예를 들면 블랙홀이다. 블랙홀은 중력이 크기 때문에 시공간을 왜곡한다. 따라서 영화 ‘인터스텔라’에서처럼 블랙홀에 가까워지면 시간이 느리게 흘러간다.

물체도 계산에 포함시켰다. ‘질량-에너지 등가원리’다. 이때 그가 내놓은 공식이 그 유명한 ‘E=mc^2’이다. 이전까지는 에너지와 질량이 별도로 여겨졌지만 이때부터 움직이는 모든 물체는 에너지를 가지고 있다는 지금의 상식이 자리 잡았다.

결국 아인슈타인의 상대성이론은 물체와 중력에 따라 시공간이 변한다는 게 핵심이다. 시간과 공간은 그 속에 들어있는 물체의 질량과 에너지의 분포에 따라 구부러지거나 휘어진다. 물체가 무거울수록 그 영향도 커진다.

상대성이론은 태양처럼 질량이 큰 물체들로 만들어진 우주나 빛처럼 고속으로 움직이는 미세 입자에 적용되기 때문에 인간의 경험상 이해하기 어렵거나 모순되는 것처럼 느껴진다. 하지만 위성위치확인시스템(GPS)만 하더라도 상대성이론이 적용된다.

내비게이션에서 어떤 곳의 위치를 알기 위해서는 인공위성에 있는 시계와 지구의 시계가 정확히 일치해야한다. 위성은 엄청난 속도로 지구 주위를 돌 뿐 아니라 지구에서보다 중력이 미치는 힘이 적다. 상대성 이론의 효과를 고려하면 위성에서는 지구보다 한 달에 약 1초정도 시간이 빠르게 흐르기 때문에 매달 이를 조정해줘야 한다.

김주연기자 pillar@etnews.com