SK텔레콤이 세계 최초로 5배 빠른 롱텀에벌루션(LTE) 서비스 개발에 시동을 걸었다.

5배 빠른 LTE는 단방향 기준 20㎒ 광대역 주파수 2개와 10㎒ 주파수 1개를 묶은 것이다. 최고 375Mbps 다운로드 속도를 낸다. SK텔레콤이 이를 위해 20㎒대 광대역 주파수를 추가로 확보할 수 있을지도 초미의 관심사다.

22일 통신업계에 따르면 SK텔레콤은 최근 삼성전자 관계자와 5배 빠른 LTE 관련 회의를 갖고 상용화 준비에 돌입했다. 광대역 주파수 2개를 포함한 3밴드 주파수집성(CA) 기술로 5배 빠른 LTE 서비스를 테스트할 계획이다. 이르면 다음 달 테스트베드가 구축될 전망이다.

올해 초 상용화된 4배 빠른 3밴드 LTE는 20㎒ 광대역 주파수 1개와 10㎒ 주파수 2개를 사용해 최고 300Mbps 속도를 구현했다. LTE에서는 10㎒ 대역폭당 75Mbps의 다운로드 속도가 난다. 가령 10㎒ 주파수가 2개면 150Mbps, 3개면 225Mbps를 낼 수 있다. 다른 대역 주파수를 묶는 CA 기술이 필요한 것은 각각의 주파수 대역이 분리돼 있기 때문이다.

SK텔레콤이 4배 빠른 3밴드 LTE를 상용화한 지 얼마 되지 않아 5배 속도에 도전하는 이유는 여러 가지다. 회사는 3밴드 LTE를 상용화하면서 경쟁사들과 ‘세계 최초’ 공방을 벌였다. 최근에는 경쟁사 KT가 허위광고 이유를 들어 10억원 손해배상 소송을 제기했다. SK텔레콤은 이 같은 잡음을 5배 빠른 LTE로 잠재우겠다는 전략이다. 1위 이동통신사로서 확실한 리더십을 과시하겠다는 의미다.

추가 광대역 주파수를 확보해 LTE 품질을 높이려는 계산도 깔렸다. LTE 사용자는 빠르게 증가하고 있다. 광대역 주파수는 많으면 많을수록 트래픽 처리 용량이 커지고 속도가 빨라진다. 모든 통신사가 광대역 주파수 추가 확보를 원하는 것도 이 때문이다. 하지만 현재 추가로 확보 가능한 광대역 주파수는 거의 없다.

SK텔레콤이 5배 빠른 LTE를 상용화하는 데 가장 큰 걸림돌도 역시 주파수다. 최고 450Mbps를 지원하는 카테고리9(Cat.9)과 3밴드를 지원하는 통신칩은 이미 상용화됐다. G플렉스2에 탑재돼 5배 빠른 LTE를 지원할 수 있다. 단말과 기지국 소프트웨어만 업그레이드하면 된다. 하지만 주파수는 민감한 문제다.

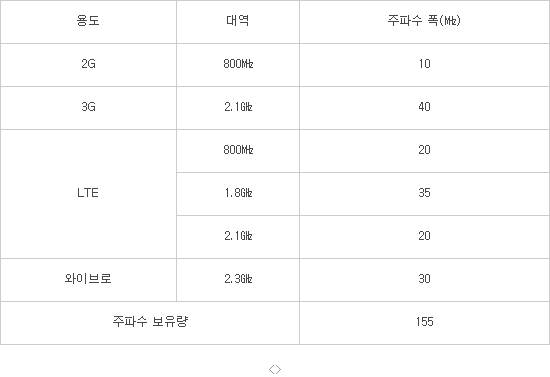

SK텔레콤은 1.8㎓의 20㎒(광대역), 800㎒ 10㎒, 2.1㎓ 10㎒를 묶어 4배 빠른 LTE 서비스를 제공하고 있다. 이 때문에 추가로 필요한 광대역 주파수는 2.1㎓에서 3세대(3G)용으로 쓰는 40㎒ 중 일부를 LTE로 변경해 얻을 공산이 크다. 해당 대역은 기존 3G 이용자 보호대책을 마련한 후 LTE로 전환이 가능하다.

SK텔레콤은 3G 고객 서비스에 영향을 미치지 않으면서 LTE 품질도 높일 수 있는 방안을 고민 중이다. 아직 3G 사용자가 적지 않기 때문에 3G 주파수 축소에 따른 품질 저하 가능성이 없는지 면밀히 살피고 있다. 또 특정 지역이 아닌 전국에서 모든 사용자를 보호할 수 있는지도 살펴야 한다. 이 같은 문제가 해결돼야만 정부의 승인 가능성도 높아진다.

SK텔레콤 관계자는 이에 대해 “네트워크 기술 개발과 상용화를 위한 (삼성전자 등과) 협력사 회의는 상시 열리고 있고, 특히 1년 이상 개발이 필요한 기술은 미리 만나 논의를 한다”며 “현재로서는 특이사항이 없다”며 구체적인 답변을 피했다.

[표]SK텔레콤 주파수 보유 현황

자료:미래창조과학부

안호천기자 hcan@etnews.com