관련 통계자료 다운로드 구글의 주요 불법행위

관련 통계자료 다운로드 구글의 주요 불법행위

“경쟁 사이트에서 검색 결과 콘텐츠 몰래 가져오기. 항의하면 윽박지르기. 타 사이트에 광고하는 업체에 불이익 주기…”

미 연방거래위원회(FTC)의 ‘실수’ 덕에 드러난 구글의 민낯이다. 자칫 영원히 묻힐 뻔했던 이 사실은 FTC 측이 정보공개법(FOIA)을 잘못 해석해 ‘내부 조사보고서’를 공개하는 바람에 드러났다.

FTC는 뒤늦게 문건 회수에 나섰지만 월스트리트저널(WSJ)은 지난 19일(현지시각) 이를 단독 보도했다.

총 160쪽에 달하는 이 보고서는 FTC 산하 경쟁국 소속 베테랑 감독관(key staff)에 의해 작성됐다.

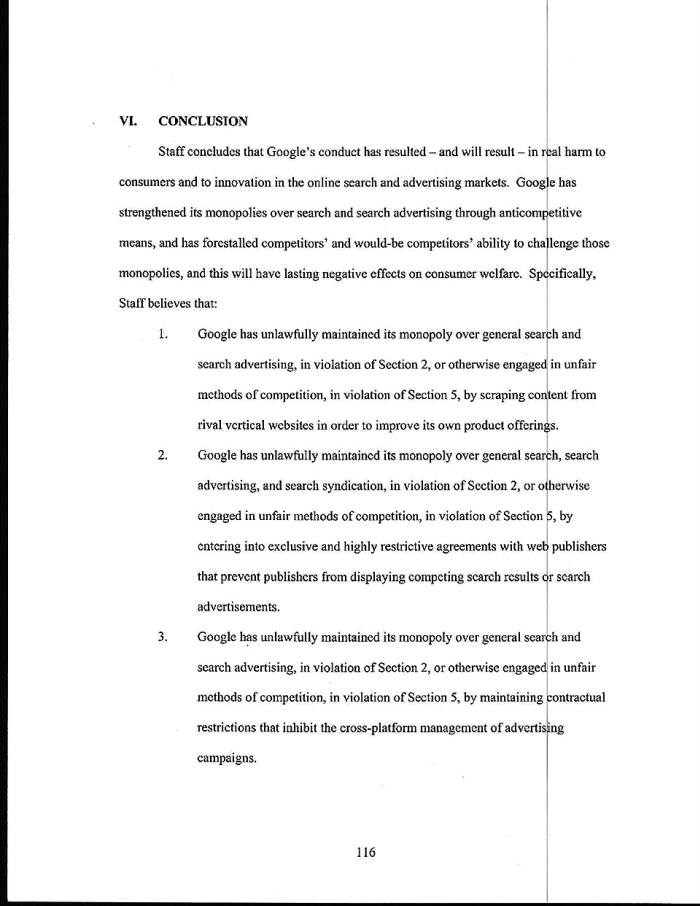

문건에 따르면 구글은 경쟁 사이트 콘텐츠를 몰래 가져왔다. 자사 검색결과를 돋보이게 하기 위해서다. 주로 아마존과 옐프, 트립어드바이저 등이 대상이었다. 예컨대 아마존에 올라온 상품평이나 선호 등급·순위 등을 갖다 쓰는 방식이었다.

경쟁사가 이를 항의하면 구글은 “검색 시 해당 사이트가 아예 노출되지 않게 하겠다”며 윽박질렀다. 협박은 효과적이었다. 옐프와 트립어드바이저는 항의를 철회했다. 보고서는 “구글이 자사의 우월적 지위를 경쟁사 혁신 결과물을 가로채는 데 악용하고 있다”고 적시했다.

경쟁 사이트 검색 결과물이 구글에선 제대로 노출되지 않도록 차별하기도 했다. 주로 마이크로소프트 빙이나 야후가 희생양이었다.

고객사도 구글의 갑질에서 예외일 수 없었다. 라이벌 사이트에 광고를 게재하는 업체에는 구글이 보유한 각종 고객정보 데이터를 제공하지 않아 광고주의 타깃 영업을 어렵게 했다.

문건은 에릭 슈미츠 전 회장을 비롯해 마리사 메이어 전 CEO, 공동 창업자인 래리 페이지와 세르게이 브린 등 구글 핵심 참고인이 직접 구술한 내용을 담고 있다.

보고서는 구글의 실제 인터넷 검색시장 점유율을 예상(컴스코어 추정치 65%)보다 훨씬 큰 69~84%로 집계했는데, 이에 대해 당시 구글 경제담당수석(Chief Economist)인 핼 배리안은 FTC 감독관에게 “독과점 문제로 골치 아프던 차에 (컴스코어가) 평가절하를 해줘 기뻤다”고 말했다.

구글의 악행에 대해 문제를 제기하는 내부 직원 목소리는 현 구글 CEO인 래리 페이지에 의해 묵살되기 일쑤였다. 이에 대해 래리 페이지는 노코멘트로 일관 중이라고 WSJ은 밝혔다.

FTC 감독관들은 보고서 말미에 “구글의 위법 행위는 구글의 독점적 지위를 더욱 고착화시킬 것”이라며 “이는 결국 일반 소비자에게도 악영향을 미친다”며 기소 의견을 냈다.

하지만 FTC 상임위원들은 2013년 1월 표결을 진행, 만장일치로 구글의 반독점법 위반 혐의에 대해 ‘이유 없음’ 결정을 내렸다. 내부 조사 권고안이 무시된 건 매우 이례적인 일이라고 WSJ은 분석했다.

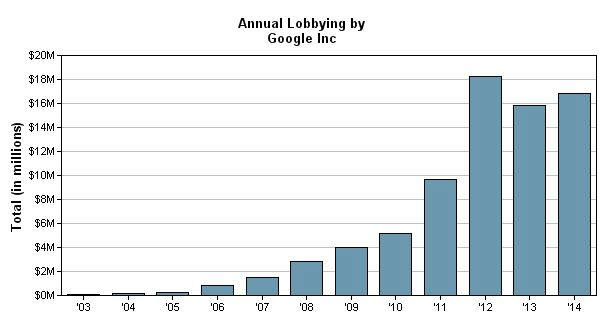

구글은 지난 2012년 오바마의 재선 운동 당시, 두 번째로 많은 기부금을 낸 업체다. 구글은 지난해 로비에만 1682만달러를 썼다. 이는 미 IT기업 전체 로비금액의 12.1%로, 애플과 페이스북, 아마존의 로비액을 합친 것보다 많다.

한편 구글코리아는 지난 1일 국내 정책부문 총괄역에 임재현 전 청와대 제1부속실장을 영입했다. 현재 국세청은 구글코리아가 국내서 거둬 가는 각종 수입에 대해, 세금(일명 구글세)을 부과하는 방안을 검토 중이다.

<[표] 구글의 주요 불법행위 / 자료 : WSJ·FTC>

류경동기자 ninano@etnews.com

![[표] 구글의 주요 불법행위 / 자료 : WSJ·FTC](https://img.etnews.com/photonews/1503/666666_20150320181940_385_T0001_550.png)