정부가 지원금 상한액과 분리요금제 할인율 상향이라는 특단의 대책을 들고 나왔다. 단말기 유통구조 개선법(단통법)이 연착륙했다고 자평했지만 여전히 단말기 구매에 부담을 느끼는 소비자가 적지 않다는 판단에서다. 단통법 시행 6개월을 맞아 소비자 혜택을 늘리고 가계통신비를 인하하겠다는 의지를 피력한 것이다.

소비자는 혜택이 크지 않아 냉소적인 반응을 보인 반면에 통신업계는 마케팅비 급증에 아우성을 쳤다.

정부는 통신사 가입자 당 평균예상이익과 법 시행 후 가입자 수, 공시지원금 추이 등 시장상황, 이용자 편익 등을 종합적으로 고려해 지원금 상한액을 결정했다. 공시지원금이 상한액에 미치지 못해 상향을 유도할 필요가 있다고 설명했다. 요금할인율을 크게 높여 지원금 수준에 따라서는 요금할인 혜택을 받는 게 더 유리하도록 했다.

일반 소비자 반응은 무덤덤하다. 매월 통신 요금을 3만원 낮추는 것도 아니고 지원금 상한액을 3만원 올리는 것은 통신비 인하에 별 도움이 안 된다는 반응이다. 국내 통신시장 유통 구조 때문에 중고폰이나 자급제폰 활성화가 어려워 요금할인율 인상도 큰 의미는 없다는 의견도 나왔다.

통신사업자 사이에서는 우려가 커지고 있다. 모든 통신사가 지원금 상한액 상향에 따른 비용 부담이 가중될 것으로 전망했다. 통신사 간 경쟁이 치열해지면서 유통 과정에서 불필요한 마케팅 비용이 쓰일 수 있다는 것이다. 지원금 상한액이 낮아서 이용자 혜택을 늘리지 못하는 게 아니라는 지적도 있다. 실제로 통신사가 현재 지원금 상한액인 30만원을 공시하는 일은 많지 않기 때문이다.

한 통신사 관계자는 “고객 혜택 확대라는 취지에는 공감한다”면서도 “지원금 상한액이 오르면서 통신사들이 과도한 비용 부담을 떠안게 될까봐 우려가 커지고 있다”고 말했다. 결국 제조사 출고가를 낮추기가 어려우니 통신사에 부담을 떠넘기는 것 아니냐는 의견이 지배적이다.

20% 요금할인 역시 통신사에는 달갑지 않은 변화다. 중고폰이나 자급제폰이 늘어나면 가입자당 평균수익(ARPU)은 감소한다. ARPU는 수익성 지표기 때문에 통신사는 ARPU 증대에 사활을 걸고 있다. 할인율 8%p 인상에 따른 통신사 매출 감소 효과는 150만명 가입자 기준으로 연간 1400억원 규모로 예상됐다.

분리요금제를 활용해 요금할인을 받는 이동통신 가입자는 전체 1.7%에 불과하다. 따라서 보여주기 위한 전시 행정에 불과하다는 지적도 나왔다. 1.7%라는 극소수 가입자와 절대 다수의 차별 문제도 불거질 수 있다.

업계 관계자는 “지원금을 늘려 고객 혜택을 확대한다는 목적 자체는 바람직하다”면서 “하지만 통신사 마케팅 비용이 증가하면 그 부담이 결국 소비자에게 돌아가 가계통신비 인하를 유도하기가 어려울 것”이라고 지적했다.

업계는 유통망 건전성을 꾀하면서 진정한 가계통신비 인하를 위해서는 제조사 출고가와 요금제가 내려가야 한다고 강조했다. 제조사 출고가 인하 없이 한쪽(통신사)에만 부담을 전가하는 것은 바람직하지 못하다는 게 중론이다.

한 통신사 관계자는 “단통법 취지에 맞는 공시지원금 상한액과 요금할인 등은 고객 편익과 시장 상황을 고려해 신중히 결정해야 한다”며 “진정한 고객 혜택과 ICT 산업의 발전을 위해 더욱 중장기적인 대책이 필요하다”고 말했다.

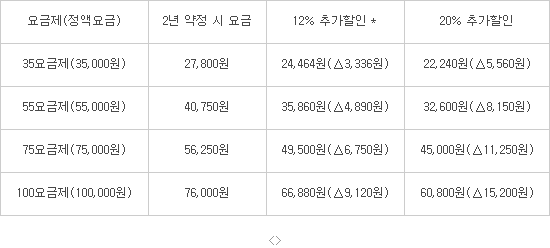

<할인율 상향 시 요금부담 변화 *괄호안은 추가 요금할인액(자료:미래창조과학부)>

안호천기자·김용주기자 hcan@etnews.com