지난달 29일 사용후핵연료 공론화위원회의 원전 연료 사후처리 최종 권고안이 산업통상자원부에 전달됐다. 쓰고 난 핵연료 포화단계 이전에 처분·관리를 위한 적정시설을 마련해야 한다는 권고가 담겼다. 사용후핵연료를 담는 우리나라 첫 시설로 안전한 저장 기술을 연구할 지하연구시설 필요성이 덧붙여졌다. 오는 2020년까지 부지를 선정해야 하는 지하연구시설은 향후 실제 핵연료 저장부지로 활용될 가능성도 있어 이목이 집중된다. 우리보다 한발 앞선 스위스 그림젤연구소에서 사용후핵연료 연구 방향과 과제를 짚어봤다.

◇세계 각국 연구자, 핵연료 처분 공동 연구

그림젤연구소(GTS:Grimsel Test Site)는 스위스 베른에서 남동쪽으로 120㎞ 떨어진 구타넨이라는 알프스산맥 소도시에 자리하고 있다. 스위스 에너지부 직속기관인 방사성폐기물관리공동조합(NAGRA)이 1984년부터 운영하고 있으며, 프랑스·스웨덴·독일·일본·영국 등 여러 국가가 공동으로 다양한 결정질암 방사성 폐기물 저장 가능성을 시험 중이다.

우리나라도 대학·연구소·기업이 관련 연구에 참여하고 있으며 최근에는 한국원자력연구원이 ‘콜로이드 형성 및 이동에 관한 연구’를 공동수행하고 있다. 주요 연구분야는 고준위와 중저준위 방사성 폐기물 처리 방법과 부지 선정, 처분시설 건설·운영에 필요한 자료 수집 및 기준 수립 등이다.

GTS가 제시하는 사용후핵연료 처리 방법은 세계 각국이 구상하는 것과 크게 다르지 않다. 핵연료봉을 캐니스터로 불리는 별도 전용용기에 담아 지하 깊은 곳에 격리하는 것이 GTS가 연구 중인 처분방법이다.

하지만 캐니스터 저장 방법에 따라 약간 차이가 있다. 미국은 특수 제작된 강철용기에 연료봉을 적재하고 여기에 두꺼운 콘크리트를 덧씌우는 방법을 택한 반면에 GTS는 연료봉을 감싼 강철용기를 벤토나이트라는 암석으로 감싸고 이를 다시 스테인리스로 마감 처리한다.

벤토나이트는 주로 화산재 등으로 구성된 결정질 점토형 암석이다. 수분을 잘 흡수하고 흡수한 수분과 함께 팽창하는 성질이 있어 수분 침투를 막고 오히려 단단하게 빈 공간을 메워 방사선 누출을 막을 수 있다. 우리나라에도 다양한 지역에 분포돼 있는 지질이다.

사용후핵연료 공론화위원회가 정부에 권고한 우리나라 지하연구시설과 달리 GTS는 핵연료 처분 목적을 가지고 있지는 않다. 잉고 블레슈미트 GTS 연구소장은 “설립 당시 핵연료 처분장이 아닌 순수 지질 관련 연구가 목적이었고, 연구소가 위치한 알프스 산맥이 지금도 지반 융기와 침하가 활발해 처분장을 만들기에는 부적합한 곳”이라고 말했다. 하지만 이곳에서 연구된 자료는 방사성 폐기물 처분장 부지 선정에 중요한 과학적 근거로 활용된다.

스위스는 지난 2011년 방사성 폐기물 처분장 후보지 여섯 곳을 선정하고 현재 취리히 노르도스트와 주라 오스트 두 곳을 최종 후보지로 압축한 상태다. 이들 후보지 선정에도 △지질학적 요인 △암반 생성 △장기적 안전 여부 △시설 건축 적합도 등 연구 결과가 반영됐다.

블레슈미트 소장은 “주변에 100m 정도 암반이 둘러쳐져 있는 상황에서 적어도 가로·세로·높이 각각 100m 공간을 확보할 수 있는 부지를 찾는 것이 중요하다”며 “이 정도 조건을 갖춰야 처분장 안전과 함께 경제성도 확보할 수 있다”고 말했다.

◇화강암에서 방사선 누출 가능성 연구

그림젤연구소는 굽어진 도로 양 옆으로 펼쳐지는 절경과 댐이 만들어낸 인공호수로 유명한 그림젤파스 중턱에 자리 잡고 있다. 사용후핵연료 처분 연구시설이 유명 관광지와 동거하는 모습은 우리나라로서는 쉽게 상상하기 힘들다.

그림젤파스 해발 1700m에 위치한 수력발전소 입구로 연구소에 들어갈 수 있다. 수력발전소가 사용하는 터널을 따라 1㎞를 이동하면 옆으로 수평터널을 뚫어 조성한 연구소를 만나게 된다. 연구소에 들어서면 가장 먼저 벤토나이트를 채운 캐니스터 모형이 방문자를 반긴다. GTS는 핵연료봉을 강철통에 밀봉하고 이를 원형 블록 모양 벤토나이트로 감싸는 형태로 캐니스터를 설계했다.

연구소 내부는 마치 광산 갱도와 비슷하다. 거대 암석이 빚어낸 절경을 선사하는 그림젤파스 모습 그대로 갱도 내부 역시 단단한 화강암질로 채워져 있다. 화강암 지반 관련 연구를 하기에 최적 조건이다. 산 중턱에 위치한 연구소지만 머리 위로 산 정상까지 450m에 달해 실제 조건은 지하 수백m에 있는 것과 같다.

갱도 전체 길이는 1100m며, 중간중간 실험용 샘플 채취를 위해 뚫어 놓은 곳이 보인다. 사방을 둘러봐도 화강암으로 둘러쳐 있는 동굴이지만 어디서 빈틈을 찾았는지 이곳에서도 적은 양이나마 일부 지하수가 흐른 흔적을 확인할 수 있었다.

갱도 끝에 다다르자 캐니스터를 화강암층에 처분한 상태를 가정한 모형이 보였다. 입구에 있던 모형이 캐니스터 단면도라면 이곳 모형은 실제로 캐니스터를 어떻게 구성하고 어떻게 매립할 것인지 연구하는 데 쓰인다.

블레슈미트 소장은 “강철용기와 벤토나이트로 구성된 캐니스터가 방사선을 막는 1차 방벽 역할을 하고 그 외부에 있는 화강암층을 2차 방벽으로 활용하는 게 현재까지의 구상”이라고 말했다.

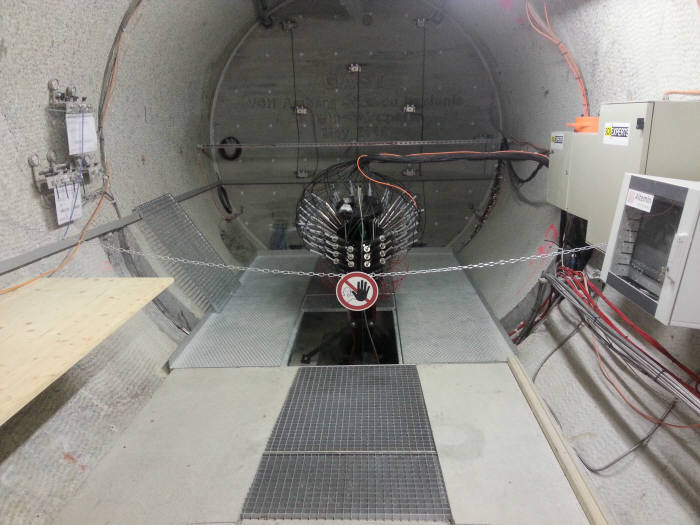

바로 옆에서는 핵연료봉만 안 들어간 캐니스터를 화강암층에 매립해 각종 물질 이동을 측정하는 연구를 하고 있었다. 50여개에 달하는 검침기가 부착돼 있는 검은색 공 모양 수집기는 공상과학영화에서 보던 장비 모습이다. 캐니스터와 화강암 지층에 설치된 센서 신호를 수집해 암석 변형과 균열 가능성, 수분이나 가스 이동 같은 데이터를 수집한다. 물질 이동 경로가 실제 핵연료 저장 시 방사성 물질 누출 경로가 될 수 있기 때문이다.

GTS 역시 사용후핵연료에 완벽한 해답을 제시하지는 못한다. 100% 확신을 하지 않는 연구자, 과학자 특성은 우리나라나 스위스나 크게 다르지 않았다. 그 대신 이들은 최고의 해답을 찾고자 노력하고 있다.

구타넨(스위스)=

조정형기자 jenie@etnews.com