구글 인공지능(AI)이 선두로 등장한 배경에는 혁신의 기업 문화가 있다. 당장 수익이나 비즈니스에 기여하지 않아도 자금을 지원한다. 구성원이 낸 아이디어를 비판하기보다 창조성 아이디어를 덧붙여 살려 준다. 자기 분야가 아니어도 상관없다. 어린아이 같은 호기심 장려와 빠른 실행이 이를 뒷받침한다. 마운틴뷰에 위치한 구글 본사에서 비결을 들여다봤다.

구글 캠퍼스는 미국 샌프란시스코에서 1시간 거리의 실리콘밸리에 위치한다. 구글 캠퍼스는 글로벌 기업의 본사라기보다 자유로운 대학을 연상케 한다. 직원들은 잔디밭 곳곳에서 자유롭게 이야기를 나누거나 책을 읽는다. 700여곳에 이르는 마이크로 키친에서 다과를 즐기기도 한다.

프레드릭 페트르 구글 혁신 및 창의성 프로그램 총괄의 강연이 눈길을 끈다. 일반인 대상으로 간소화했지만 실제 구글 신규 입사자 대상 교육 과정과 유사하다. 종이에 옆 사람 모습을 그린 뒤 교환한다. 상대가 그린 자기 그림 뒤에 세상을 바꿀 만한 아이디어를 적는다. 다시 종이를 교환해 상대 아이디어에 내 아이디어를 곁들여 키운다.

페트르 총괄은 “자율주행자동차, 구글 글라스 등도 이런 자유로운 아이디어 공유의 산물”이라고 강조한다. 창의력 앞에선 업무 경계도 무의미하다. 80대 20 법칙에 따라 근무시간 2할은 자기 분야가 아닌 곳에 할애해도 된다.

본사 내 식당 가운데 가장 유명한 `찰리스카페`에서도 자유로운 아이디어 공유 문화를 엿볼 수 있다. 이곳에서 TGIF(Thanks Google It`s Friday)가 열린다. 리더가 직원을 상대로 회사가 추구하는 가치와 방향을 설명한다. 어떤 질문도 허용되며, 리더는 반드시 대답한다. 투명성과 개방성을 극대화한다.

카페에서 조금 떨어진 곳에는 조그만 트랙이 보인다. 구글이 심혈을 기울이는 AI 프로젝트 자율주행자동차 초기 실험 시설이다. 개발 초기에는 일반 자동차에 센서를 붙여 이곳에서 주행했다. 새로운 아이디어가 나오면 시간을 끌기보다 곧바로 실행에 옮기는 구글 문화의 대표 사례다. 자유롭게 커 나간 아이디어가 신속한 실행과 결합해 혁신으로 탄생한다.

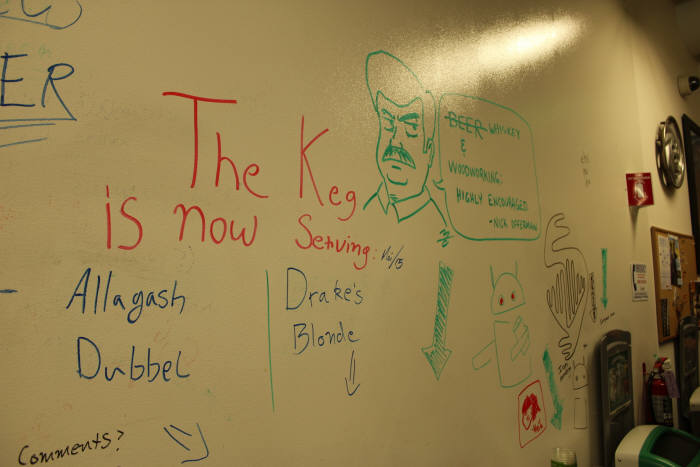

빠른 실행력은 `더 개리지(the garage)`에서 극대화된다. 머리로 상상한 것을 실제로 만들어 보는 구글 본사 내 공간이다. 작업 공간, 컴퓨터, 3D프린터 등을 갖췄다. 아이디어를 떠올리는 브레인스토밍부터 프로토타입을 바로 만드는 것까지 모든 생산 과정이 가능하다. 네트워크 케이블과 전원 케이블이 천장에 매달려 있어서 책상을 어디로 옮기든 전원과 네트워크를 사용한다. 책상, 화이트보드, 수납장, 소파 등 모든 물건에 바퀴가 달려 있어 필요에 맞게 공간을 재구성한다. 페르트 총괄이 차고를 빌려 사업을 시작한 래리 페이지와 세르게이 브린의 창업 정신을 잇기 위해 공동 설립했다.

캠퍼스 내 창의력과 혁신을 강화하기 위한 노력이 곳곳에 녹아 있다. 혁신을 위해서라면 사소한 것 하나에도 투자를 아끼지 않는다. AI도 마찬가지다. 지난 15년 동안 AI 관련 투자가 280억달러(약 33조원)에 이른다. 알파고를 개발한 딥마인드 인수에만 4억달러(4200억원)를 투자했다. 당장 돈이 되지 않아도 세상을 바꿀 만한 아이디어라면 묵살하지 않는다. AI 후발주자에서 선두로 치고 나간 배경이다.

오대석기자 ods@etnews.com