풍력발전사업이 폭발적으로 늘고 있다. 올해 상반기 전기위원회가 승인한 신규 풍력사업 발전용량이 2000년 이후 지금까지 우리나라 총 누적 설치량 갑절을 넘어섰다. 풍력업계는 발전사업 첫 관문인 전기위원회 문턱이 낮아진 것은 환영하면서도 변별력 없는 승인 때문에 발전소 건설에 앞서 `좋은 목`을 선점하기 위한 경쟁이 과열되고 있는 점을 우려했다. 자칫 부동산 투기로까지 이어질 수 있다는 지적이다.

10일 전기위원회와 풍력업계에 따르면 올 상반기 신규 풍력발전사업 건설이 승인된 곳은 29개 사업 1714㎿ 규모다. 이는 지난 2001년부터 지금까지 16년간 국내에 누적 설치된 풍력발전용량 802㎿의 배가 넘는다.

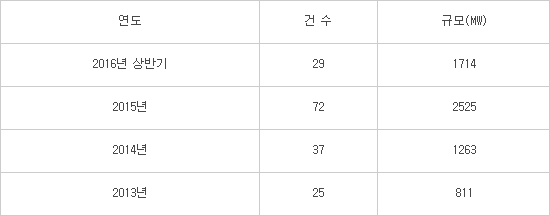

전기위원회 풍력사업 승인은 지난해부터 대폭 늘었다. 2013년 25건 811㎿, 2014년 37건 1263㎿에서 지난해 72건 2525㎿로 증가했다. 올 상반기에는 승인 규모 증가폭이 더 커졌다.

풍력업계는 전기위원회 문턱이 낮아져 사업 추진이 수월해진 것을 반기고 있지만, 사업 승인이 너무 쉽게 나오는 것에 대한 부작용도 우려한다. 풍황이 좋고 발전소 건설에 유리한 곳은 언제 짓던지, 발전소 건설이 가능한지 검토할 것 없이 일단 입지 확보부터 해야한다는 과열양상 조짐이라는 것이다.

그 사례로 상반기에 태백금대에코풍력(165㎿), 삼척풍력(285㎿) 등 일부 사업은 풍력발전소 건설이 불가능한 생태자연도 1등급지에 걸쳐 있는데도 승인을 받았다.

풍력발전소를 건설하려면 전기위원회 승인 후에도 환경부 환경영향평가, 지자체 인허가 등 넘어야할 산이 많다. 규모가 큰 경우 도시개발계획 심의와 전략 환경영향평가를 받아야 한다. 이 과정을 거치려면 최소 6개월에서 길게는 2년까지도 소요된다. 정부와 지자체 승인이 떨어져도 규모가 커질수록 발전소 주변 주민들과의 협상도 만만치 않다.

하지만 지금같은 분위기라면 사업 추진 가능성 여부를 차제하고 일단 좋은 목을 선점하기 위한 경쟁에 뛰어들어야할 판이다. 업계에는 심지어 승인받은 발전사업을 부동산 투기처럼 프리미엄을 받고 넘기겠다는 곳이 등장했다는 소문도 돈다.

풍력업계는 이같은 문제 해결을 위해 전기위원회가 풍력발전사업 승인 시 최소한 건설 가능성 여부 정도는 필터링 한 후 승인해줘야 한다고 지적한다. 또 전원개발계획 등 사업이 마무리될 때까지 산업부에서 관리한다면 허수 없는 알찬 발전소 건설에 도움이 될 것이라는 의견이다.

풍력업계 관계자는 “전기위원회가 풍력발전 보급 확대 관점으로 발전사업 승인을 늘리다보니 좁은 국토에서 좋은 자리를 선점하기 위한 경쟁이 벌어질 수밖에 없다”며 “생태자연도 1등급지 등 기본적으로 풍력발전소 건설이 불가능한 곳에 발전소를 짓겠다는 사업 정도는 전기위원회에서 걸려줘야 부동산투기 등 부작용과 혼선이 줄어들 것”이라고 말했다.

< 정부 풍력발전사업 승인 건 수와 발전용량 추이 (자료:전기위원회)>

함봉균 에너지/환경 전문기자 hbkone@etnews.com