2일(현지시각) 미국 뉴욕 해머스타인 볼룸에서 열린 `삼성 갤럭시 언팩` 현장에서 갤럭시노트7을 써봤다.

첫 관심사는 역시 외모다. 화면크기는 5.7인치로 전작과 동일하다. 두드러진 변화는 `양면엣지`다. 전면 양옆과 후면 양옆을 엣지 처리했다. 휘는 각을 크게 함으로써 둥그스름한 느낌을 줬다. 잡는 느낌이 확연히 달랐다. 메탈과 강화유리를 이음 흔적 없이 부드럽게 연결한 점이 돋보였다. `천의무봉(하늘의 옷은 바느질 자국이 없다)`이란 고사성어가 떠올랐다. 기존 엣지는 날카로운 옆선 탓에 쥐는 감각이 부자연스러웠다.

갤럭시노트7의 생명은 S펜이다. 아래쪽 버튼을 누르자 S펜이 튀어나왔다. 펜촉이 얇아졌다는 게 확연했다. 전작 1.6㎜에서 이번에 0.7㎜로 가늘어졌다. 필압도 2048단계에서 4096단계로 세분화됐다. 미세한 필기가 가능하다는 의미다. 메모장에 필기를 해보니 거미줄 만큼이나 가느다란 글자를 쓸 수 있었다.

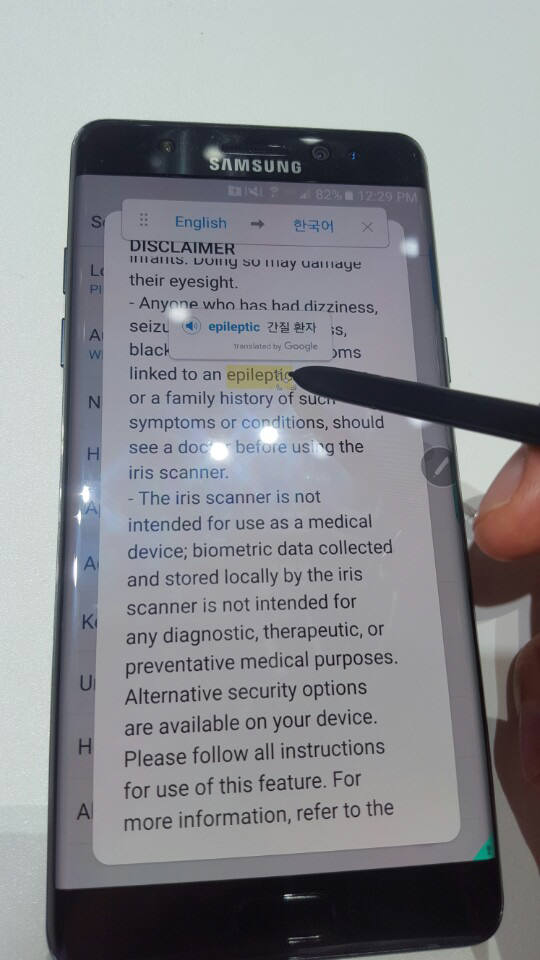

S펜의 흥미로운 기능 가운데 하나는 번역이다. 외국어 텍스트를 창에 띄우고 S펜으로 `번역`을 누른 뒤 펜끝을 모르는 단어로 가져가면 0.5초 정도 짧은 시간 안에 뜻을 찾아준다. `간질환자(epileptic)`와 같은 어려운 단어도 문제 없이 번역한다. 하지만 홍채나 붓꽃을 의미하는 `iris`를 `아이리스`로 표기하기도 했다. S펜 번역에 사용하는 구글번역엔진 발전에 따라 활용도가 높아질 것으로 보인다.

체험관 한켠에선 삼성전자 직원이 물 속에서 S펜으로 그림을 그리고 있었다. 본체와 S펜 모두에 방수·방진 기능을 갖춘 갤럭시노트7이 매력적으로 다가왔다.

갤럭시노트7에서 카메라는 큰 주목을 끌지 못했다. 어찌 보면 당연한 결과다. 지난 몇 년 간 스마트폰 신제품이 나올 때마다 화소수에 집착했다. 하지만 화소수도 한계에 달했고 꼭 숫자가 크다고 좋은 것만은 아니라는 것을 이제 많은 사람들이 안다. 삼성전자도 노트7 후면 카메라 화소수를 전작 1600만에서 1200만으로 낮췄다. 대신 `듀얼픽셀 이미지센서`로 어두운 장소 대응력을 강조했다. 어두운 실내에서 찍어본 노트7 카메라는 부드럽고 빠르게 반응했다. 화질은 흠잡을 데 없었다.

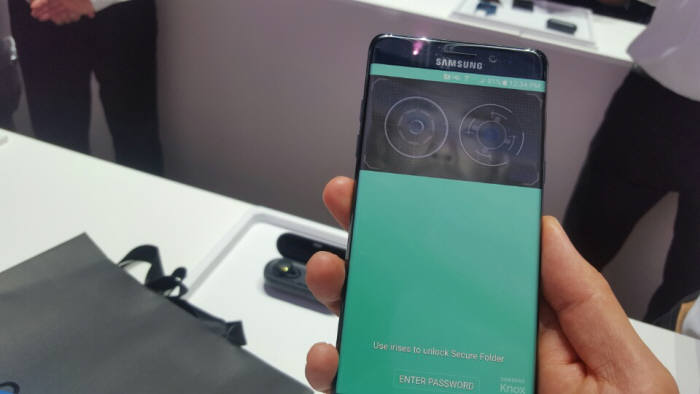

오히려 관심이 집중된 것은 홍채인식 카메라였다. 전면 상단에 위치한 홍채인식 카메라는 어두운 홍채 패턴을 정확하게 촬영하기 위해 가시광선 대신 적외선을 사용한다. 이 카메라가 홍채를 찍은 뒤 처음 등록해둔 이미지와 대조해 인증여부를 가린다. 문외한이 듣기에도 복잡해 보인다. 시간이 오래 걸릴 것으로 생각했다. 최소한 지문인식보다 느릴 것으로 예상했다. 간단한 절차를 통해 홍채를 등록한 뒤 인증을 시도하자 놀라운 일이 벌어졌다. 그야말로 순식간에 인증이 이뤄진 것이다. 갤럭시S6 지문인식을 사용하는 기자가 느끼기에 지문보다 속도가 빨랐다. 등록해둔 한쪽 눈을 스치기만 해도 인증이 끝난다. 놀라운 속도에 칼에 베인 느낌이 들 정도였다.

다만 홍채인식이 실제 사용환경에서 얼마나 능력을 발휘할지는 지켜봐야 할 것 같다. 삼성전자도 이를 의식해서인지 사용설명서에 홍채인식 카메라가 지저분해지거나 눈 수술을 하면 인식률이 떨어질 수 있다는 점, 간질 등 특정 질병을 가진 사람은 의사와 상담 후 사용해야 한다는 점 등을 고지했다.

뉴욕(미국)=김용주 통신방송 전문기자 kyj@etnews.com