KT, SK텔레콤, LG유플러스, SK브로드밴드 등 주요 통신사는 통신사업을 지속하기 위해 막대한 자금을 투자한다. 통신산업 특성상 전국에 대규모 네트워크를 구축하고 유지하느라 일반인이 생각하는 것보다 훨씬 많은 비용이 소요된다. 가입자에게 지급하는 지원금도 만만치 않다.

이같은 대규모 투자는 통신기술 발전과 정보통신기술(ICT) 생태계 발전의 대들보 역할을 하고 있다.

통신사는 이동통신 전국망을 구축하고, 이를 유지 보수하기 위해 매년 수조원을 쏟아붓는다.

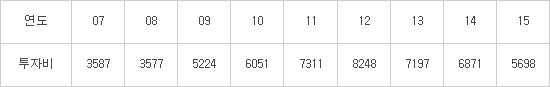

롱텀에벌루션(LTE) 투자가 가장 많았던 2012년 통신3사 설비투자(CAPEX)는 8조2480억원에 달했다. LTE 투자가 마무리 단계에 접어듬에 따라 2013년 7조1970억원, 2014년 6조8710억원, 2015년 5조6980억원으로 줄고 있지만, 5G 경쟁이 시작되면 투자비가 치솟을 것으로 예상된다.

주파수 확보에도 큰 돈이 든다. 정부 심사할당을 하던 주파수는 2010년 전파법이 개정되면서 경매제로 바뀌었다. 통신3사가 주파수 경매로 지출한 금액은 2011년 1조7000억원, 2013년 2조4000억원, 2016년 2조1000억원이었다. 여기에 전파사용료를 연간 2500억원가량 부담한다.

가장 많은 돈이 들어가는 분야 중 하나가 마케팅이다. 고객이 단말기를 구입할 때 지급하는 단말 지원금, 단말기 판매 시 통신사가 유통점에 지급하는 판매장려금(리베이트), 가입자 관리비용 등에 천문학적 비용이 발생한다. 통신3사가 지난해 지출한 마케팅비만 7조8670억원에 달한다. 마케팅 경쟁이 극심했던 2014년에는 8조8000억원을 넘기도 했다.

이처럼 많은 투자를 하지만 금방 회수할 수 있는 것은 아니다. 새로운 투자가 일어났다고 해서 요금을 마음대로 올릴 수 없기 때문이다. 통신사는 투자초기 높은 요금을 받지 않는 대신 장기간에 걸쳐 투자비를 회수한다. 이렇게 회수한 비용을 다시 망 진화에 투자하는 구조다.

`망 투자비를 회수했으니 요금을 내려야 한다`는 말이 의미가 없는 이유다. 2G 투자비를 회수했다 하더라도 3G, 4G 투자가 집행된 상황에서 요금을 내리기는 쉽지 않다.

망 투자비를 회수하기 위해 통신사가 기본료를 받는다는 것은 심각한 오해다. 우리나라에서는 택시비처럼 기본료와 사용료를 구분해 과금하는 `이부요금` 체계가 많지 않다. 대신 기본 사용량을 보장하고 그 한도 내에서 월정액 요금만 부과하는 `통합요금` 체계가 일반적이다. 기본요금이 없기 때문에 대체로 총요금이 이부요금보다 저렴하다.

만약 사용한 만큼만 요금을 내고 싶다면 `균등요금`이라 불리는 선불요금제를 이용하면 된다. 선불요금제는 사용량이 없으면 요금을 내지 않아도 돼 좋지만, 단위 요금이 가장 비싸 사용량이 많은 사람은 불리하다.

통신사의 막대한 투자는 정보통신기술(ICT) 산업이 꽃피는 토양이 된다.

한국전자통신연구원(ETRI) `이동통신 산업의 산업 연관효과 변화 분석` 자료에 따르면 2017년 이동통신 산업 경제적 효과는 부가가치유발액 24조8000억원, 고용유발 23만6000명에 이를 것으로 예상된다.

OECD 커뮤니케이션 아웃룩 2013에 따르면 우리나라 유무선 통신서비스 국내총생산(GDP) 기여도는 4.36%로 에스토니아(4.64%)에 근소한 차이로 뒤져 세계 2위를 차지했다. OECD 평균인 2.95%보다 월등히 높다. 통신사 투자가 단순히 통신사만의 문제가 아니라 국가경제 전체에 영향을 미치는 문제라는 의미다.

대표 인터넷 기업인 네이버는 우리나라의 뛰어난 유무선 통신 네트워크에 힘입어 지난해 매출 3조2512억원, 영업이익 7622억원으로 영업이익률이 23.4%에 달했다. 이밖에 모바일 생태계, 5세대(5G) 이동통신 등 무수한 ICT 생태계가 통신사가 잘 가꾸어놓은 통신 네트워크에 의존하고 있다.

<통신3사 투자비 추이(십억원)>

김용주 통신방송 전문기자 kyj@etnews.com