올해 초 대기업 계열 A사는 인수합병(M&A)까지 검토했던 B 스타트업의 지분 투자를 포기했다. `대기업 계열회사의 부당지원`에 해당할 수 있다는 공정거래법상 법무 검토 결과 때문이다.

이미 같은 계열 C사가 지난 2014년 B스타트업의 종잣돈 투자에 참여했기 때문이다. 다른 계열사가 B스타트업에 투자했을 때 당시보다 기업가치가 갑절 이상 상승해 계열 C사가 투자할 경우 부당지원에 해당한다. 계열 B사가 기업가치 상승으로 인한 부당이득을 취했다는 혐의를 받을 수 있기 때문이다.

B스타트업 사업 아이템도 우수해 보였고 시장 성장성을 생각하면 향후 시너지 효과도 낼 수 있을 것으로 판단했지만, 투자 방침을 철회했다. 계열 A사가 B스타트업의 지분을 팔지 않고서는 계열 C사가 투자할 방법은 없었다.

17일 관련업계에 따르면 대기업의 벤처 투자가 속도를 내는 가운데, 상대적으로 제도 개선은 더뎌 후속 투자를 가로막는 사례가 나오고 있다.

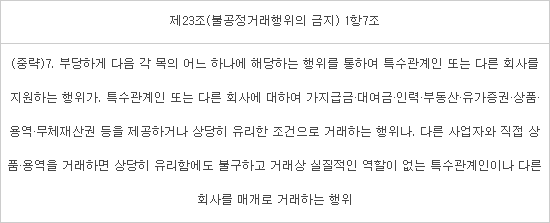

A사 사례는 특수 관계인이나 다른 회사에 `상당히 유리한 조건`으로 거래할 경우 부당지원행위에 해당한다는 `공정거래법 제23조 불공정거래행위의 금지조항` 때문이다.

이로 인해 대기업 계열사 여러 곳이 벤처·스타트업 기업에 중복 투자하는 것이 사실상 막혀 있다는 지적이다.

이는 최근 창업, 투자 경향과도 배치된다. 삼성, 한화, 롯데 등 최근 대기업들은 기업형 벤처캐피털(Corporate Venture Capital)을 설립해 스타트업에 투자하고 있다. 유망 스타트업을 발굴해 투자하고 시너지를 낼 수 있는 다양한 계열사를 매칭해 성장을 돕는 방식이다.

하지만 이들이 스타트업 투자에 참여하면 기업이 성장한 뒤 같은 그룹 내 벤처캐피털 계열사 지분 투자는 부당지원행위에 해당한다. 기업가치 상승으로 먼저 투자한 기업이 이득을 봤다는 논리다.

순서가 바뀌어도 마찬가지다. 삼성벤처투자, 한화인베스트먼트, 타임와이즈인베스트먼트(CJ계열) 등 벤처캐피털도 대기업 계열사에 해당하기 때문이다.

A사 벤처 투자 담당자는 “후속 투자를 받기 위해 먼저 투자받은 다른 계열사 지분을 팔아야하는데 이를 투자자에게 요구할 수 없는 노릇”이라며 “검토하던 스타트업 투자는 중단됐고, 앞으로도 대기업 입장에서는 조심할 수밖에 없다”고 털어놨다.

전문가들은 `부당하게`나 `상당히` 등으로 추상적 표현으로 된 공정거래법 조항을 개선해야 한다는 입장이다. 또 관련법 전면 개정이 어렵다면 예외조항이라도 둬야 한다고 강조했다.

공정거래법에 정통한 한 변호사는 “현재 공정거래법에서는 대기업 계열사가 중복 지원할 수 있는 곳은 1000만원 이하거나 장애인사업장, 사회적 기업이나 단체 정도만 예외규정이 적용된다”며 “대기업의 벤처육성 확대를 위해서도 부당지원행위에 손질할 필요가 있다”고 말했다.

< 부당지원행위에 대한 공정거래법 규정>

김명희 기업/정책 전문기자 noprint@etnews.com