![[기자수첩]3D프린팅 정책..업계 현실과 괴리없어야](https://img.etnews.com/news/article/2017/03/02/article_02181020284676.jpg)

“정부가 3D프린팅을 키우겠다고 진흥법을 만들었는데 피부에 와 닿지 않아요. 주변에서는 3D프린팅 진흥법이 아니라 `3D프린팅 발목잡는 법`이라고 부르기까지 합니다.”

3D프린팅 업계 관계자를 만나면 대화의 주제는 대부분 `3D프린팅 진흥법`이다. 해당 법은 지난해 말 미래창조과학부가 3D프린팅 전담 기관 지정·운영, 기술 개발 및 표준화를 골자로 시행되고 있다.

가장 논란이 되는 부분은 표준화 관련 내용이다. 정부는 세계에서 가장 먼저 국내 3D프린팅 기업이 표준을 만들어 업계를 선도해 가자고 독려한다. 현재 독일과 미국 메이저 3D프린팅 업체 제품의 표준도 각각 다르기 때문에 어느 나라도 글로벌 표준 전체를 주도할 정도로 맹주가 없다. 대응 속도에 따라 우리나라가 표준 주도국이 될 수도 있다는 계산이다.

그러나 업계의 시각은 다르다. 표준화 과정에 참여한 3D프린팅 실무자부터 설명회에 참석한 업계 최고경영자(CEO)까지 이러한 법을 왜 서둘러 만들었는지 이해하지 못하겠다는 반응이다. 정부가 제시한 표준화 인증 수준은 국내 기업과 괴리가 있다. 실제 인증 수준에 적합한 기업은 고작 3~4업체에 불과할 뿐이다. 표준에 적합한 기준을 갖춘 3D프린팅 기업도 자본 규모가 영세, 표준화에 드는 비용을 감당할 수 없다고 토로한다.

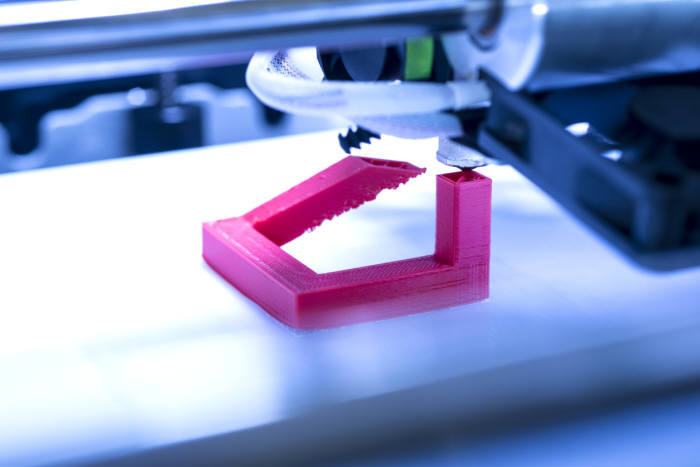

해외에서는 이미 시제품 중심의 3D프린팅 산업이 부품, 완제품 등으로 영역을 확대해 가고 있다. 지난해 제너럴일렉트릭(GE)의 3D프린팅 기업 인수가 대표 사례다. 이제는 과거 흥미 위주의 아이템에서 산업 현장의 필수가 돼 가고 있는 것이다.

정부 계획이 `글로벌`을 지향하고 최고 수준을 목표로 하는 접근은 합리에 맞다. 그러나 업계의 실상과 다른 거대 담론은 기업에 다른 세상 이야기처럼 들린다.

국내 3D프린팅 업계는 아직 걸음마 단계다. 이 때문에 후발 주자로서 해외 기업을 넘어서기 위해 정부의 세심한 고려가 필요하다. 기업들은 세계 1등이 되는 것이 중요한 게 아니라 당장 국내 사정에 맞는 진흥책을 요구한다.

3D프린팅은 여전히 미래 고성장 산업으로 꼽힌다. 정부가 정책을 마련할 때 수요 기업 눈높이를 맞추려는 노력이 더 필요해 보인다.

정영일기자 jung01@etnews.com