기술 준비는 끝났다. 자율주행차가 상용화를 향해 빠르게 내달리고 있다.

미국에선 구글 자율주행차 기업 웨이모가 선봉에 섰다. 웨이모는 무인택시 서비스를 시작했다. 100% 완전 자율주행차를 사용한다. 차량에 핸들과 브레이크, 액셀러레이터가 없다. 중국과 독일, 일본도 무인택시 시범 서비스에 나섰다.

그러나 기술 발전 속도에 비해 사회 인프라 변화는 더디다. 인공지능(AI) 운전자 시대에 맞춰 법과 제도를 재정립해야 한다. 사람 중심으로 설계된 차량·도로 관련법을 전면 손봐야 한다. 면허·보험 제도도 대수술이 불가피하다. 윤리 문제와 같은 갈등 요소도 조정해야 한다.

◇AI에 사고 책임 물릴 수 있나

현행법 체계에서 자율주행차가 사고를 낸다면 난감한 상황이 벌어진다. 사람이 차를 몬다는 전제로 설계된 법 때문이다. 면허와 보험 제도도 마찬가지다. 자율주행차 규정은 도로교통법과 자동차관리법에 명시됐다. 아직은 임시 운행을 위한 최소한 내용만 담겼다.

관련 논의가 이제 막 시작됐다. 인공지능(AI) 시스템에 사고 책임을 물리는 방향으로 의견이 모인다. AI를 운전자로 보겠다는 것이다. 미국, 일본, 독일이 주도한다. 우리 정부 역시 비슷한 입장인 것으로 전해졌다.

결론이 명확히 난 것은 아니다. 이들 나라조차 자율주행차를 운행하려면 탑승자가 반드시 동승해야 한다고 못 박았다. AI가 대응할 수 없는 상황에 대해선 사람이 대신 처리하도록 맡긴 것이다. 탑승자도 사고 책임에 자유로울 수 없는 셈이다.

정부도 부담을 진다. 지금은 차량을 제작할 때 자동차관리법에 따라 자기인증제도를 적용한다. 차량 제작사에 안전성 테스트 의무를 부여, 사고 책임을 묻는다. 자율주행차가 상용화되면 얘기가 달라진다. 민간에만 안전을 맡겨두기 어렵다.

정부가 나서야 한다는 요구가 높아질 전망이다. 과거에도 국가가 차량을 점검, 승인하는 형식승인제도를 사용했다. 기계 장치에 대한 완성도, 안전성이 높아지면서 민간이 대신하고 있다.

◇MIT “범죄자보다 개 생명 우선”

전문가들은 자율주행차 상용화에 가장 큰 걸림돌로 윤리 문제를 꼽는다. 공론화 과정을 거쳐도 합의가 쉽지 않은 주제이기 때문이다.

자율주행차는 돌발 상황이 발생할 때마다 판단을 내린다. 주행 중 갑자기 끼어든 보행자를 구할지, 탑승자를 보호할지 선택해야 한다. 경우의 수는 셀 수 없이 많다. 이때마다 어떻게 반응할지 AI에 명령 프로그램을 넣어야 한다.

국제 학술지 네이처지가 최근 해법을 제시했다. 미국 매사추세츠공대(MIT)가 세계 200여국가, 200만명을 대상으로 벌인 설문조사 결과를 소개했다. MIT는 윤리적 한계 상황을 설정, 자율주행차 대응 방식을 질문했다.

조사 결과, 자율주행차가 피할 수 없는 사고에 맞닥뜨렸을 때 유모차, 소녀, 소년, 임신부, 남성의사, 여성의사 순서로 목숨을 구해야 한다. 개는 범죄자보다 높은 등급을 받았다. 고양이보다도 앞섰다.

그러나 이 자료를 맹신할 순 없다. 참고용일 뿐이다. 생명을 두고 우선순위를 매긴다는 것 자체가 윤리적이지 못하다는 지적이 나온다.

김형준 중앙대 법학전문대학원 교수는 “기술보다 윤리 문제가 자율주행차 상용화를 가로막는 최대 변수가 될 수 있다”며 “이러한 순위대로 시스템을 작동시키는 것 역시 어려울 것”이라고 설명했다.

◇새 도로 개설하는 정부…공유경제 변수

국내에서 자율주행차 임시운행 허가를 받은 차량은 50대 안팎이다. 차 제조 및 운행에 참가한 기업·기관은 현대자동차, 기아자동차, 현대모비스, 네이버랩스, 서울대학교, 한양대학교, 교통안전공단, 한국과학기술원, 만도, 삼성전자 등이다.

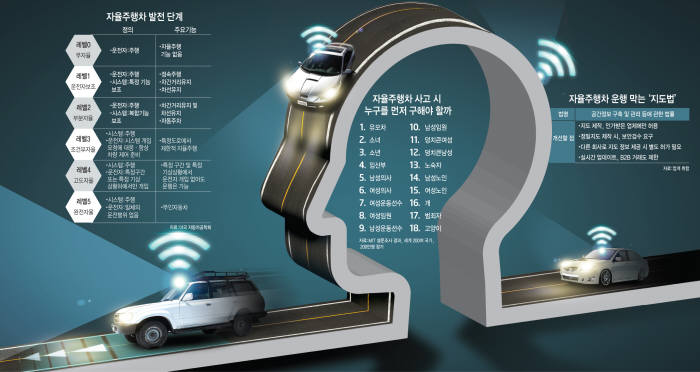

정부도 생태계 확장에 팔을 걷었다. 2020년 레벨3, 2025년 레벨4, 2035년 레벨5 단계까지 자율주행차 성능을 높일 목표다. 레벨5는 완전 자율주행차를 뜻한다. 레벨2 수준까지는 상용화됐다. 차간 거리, 차선 유지(ACC) 장치가 장착된 차량이다.

정부는 최근 '자율주행차 분야 선제적 규제 혁파 로드맵'을 발표했다. 법 정비 당면 과제를 4개 영역으로 나눴다. 운전 주체, 차량·장치, 운행, 인프라로 구분된다. 총 30개 상당 이슈를 지정, 단계별 해결책을 내놓을 방침이다.

다만 공유경제가 변수다. 지금 법과 면허·보험 제도는 차량을 개인이 소유한다는 관점에서 설계됐다. 자율주행차는 소유에 대한 개념을 바꾼다. 스스로 돌아다니며 돈을 벌 수 있기 때문이다. 비싸게 주고 산 자율주행차를 집에 가만히 세워둘 사람도 드물 전망이다.

김유향 국회입법조사처 팀장은 “자율주행차는 개인 소유가 아닌 아무 때나 편하게 나눠 타는 수단이 될 것”이라며 “버스, 지하철처럼 대중교통에 편입될 가능성도 있다”고 내다봤다.

[표]자율주행차 발전 단계

(자료=미국 자동차공학회)

[표]자율주행차, 사고 시 누구를 먼저 구할까

(자료=MIT 설문조사 결과, 세계 200여 국가, 200만명 참가)

최종희기자 choijh@etnews.com

![[이슈분석]시동 건 자율주행차…법·윤리 로드맵 쟁점은?](https://img.etnews.com/photonews/1901/1149977_20190121165105_746_T0001_550.png)

![[이슈분석]시동 건 자율주행차…법·윤리 로드맵 쟁점은?](https://img.etnews.com/photonews/1901/1149977_20190121165105_746_T0002_550.png)