![[이슈분석] 넷플릭스, 투트랙 전략 구사···韓 '코드커팅' 우려 커져](https://img.etnews.com/photonews/1904/1175958_20190414180839_144_0001.jpg)

넷플릭스가 한국 시장 공략에 대한 야심을 드러냈다. 동남아시아를 겨냥했던 저가 요금제로 한국을 정조준했다. 1625원(모바일 요금제+주단위 결제)이라는 파격적 요금이 국내 시장에 미칠 후폭풍은 가늠할 수 없다. 가입자가 폭증할 경우 인터넷제공사업자(ISP)에는 부담으로 작용할 전망이다.

◇넷플릭스, 투트랙 전략 구사

넷플릭스는 세계 시장을 양분해 투트랙 전략을 구사하고 있다.

유료방송 가격이 높은 국가선 요금을 인상해 오리지널 콘텐츠 제작을 위한 재원을 확보한다. 유료방송 가격이 저렴한 국가에선 저가 요금제를 출시해 가입자 유입을 극대화하는 전략이다.

투트랙 전략 배경으로는 가입자 증가세 둔화가 가장 유력하게 손꼽힌다. 가입자는 기업가치를 좌우하는 중요한 지표다.

넷플릭스 가입자는 지난해 말 기준 1억3926만명에 이른다. 하지만 전년 대비 가입자 증가율은 25.9%로, 2013년 36.5%에 비해 큰 폭으로 줄었다.

가입자 유치 경쟁은 갈수록 심화될 전망이다. 애플, 디즈니, 워너미디어가 OTT를 출시할 예정이다. 디즈니는 11월 출시를 공식화했다.

넷플릭스는 투트랙 전략으로 경쟁사에 맞선다. 우선, 내달부터 미국 요금제별 가격을 1~2달러 인상한다. 반면 인도, 필리핀 등 아시아 시장에서는 반값 요금과 주단위 결제를 내놓았다.

한국 시장도 예외가 아니다. 신규 가입자를 대상으로 새로운 요금제 및 결제 방식을 선보였다. 모바일 요금제는 월 6500원이다. 주단위 결제 시 1625원에 이용이 가능하다.

◇국내 시장 영향은?

국내에서 넷플릭스 등 OTT 서비스로 인한 '코드커팅'이 그동안 일어나지 않았던 건 낮은 유료방송 가격 때문이다. 2017년 기준 한국 유료방송 가입자당 평균매출(ARPU)은 1만336원으로 미국 77.6달러(약 8만8000원)와 큰 격차를 보인다.

하지만 넷플릭스 모바일 요금제와 주단위 결제 방식으로 코드커팅 위험이 커졌다.

일주일간 스마트폰·태블릿으로 국내외 수많은 콘텐츠를 즐기는 비용은 단돈 1625원이다. 유료방송 주문형비디오(VoD) 한 편(1500원)과 유사한 수준이다.

당장 IPTV를 중심으로 주문형비디오(VoD) 사업이 타격을 입을 가능성이 크다.

넷플릭스는 오리지널 및 해외 콘텐츠뿐만 아니라 CJ ENM, JTBC 등을 통해 국내 콘텐츠까지 제공하고 있다. '몰아보기 시청행태'를 가정하면 유료방송 성장동력인 VoD 사업이 휘청일 수 있다.

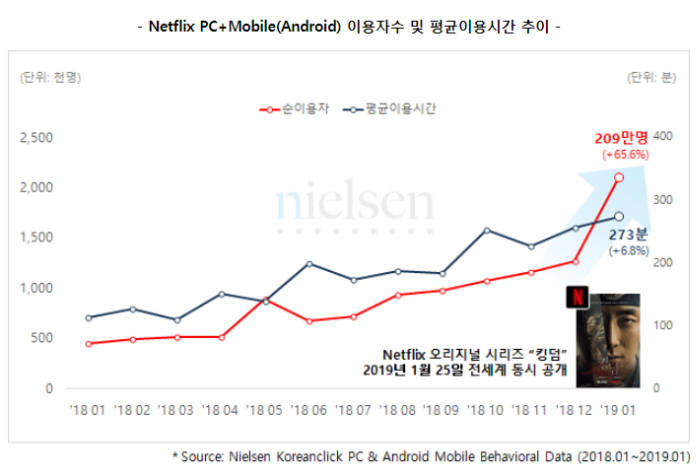

서비스 진입 장벽이 낮아지면서 구매력은 약하지만 스마트폰·태블릿에 익숙한 10대 이용자를 비롯, 전연령대에서 넷플릭스 유입이 늘어날 전망이다. 넷플릭스는 드라마 '킹덤 시즌1'에 이어 여러 오리지널 드라마 및 예능 프로그램 제작에 돌입, 방영을 예고한 상태다.

가입자 폭증 시 인터넷제공사업자(ISP) 해외 망 투자 부담은 커진다. 올해 해외 망을 증설했지만 넷플릭스 이용자 증가 속도를 따라가지 못하고 있다.

캐시서버 도입도 고려 대상이지만 넷플릭스가 비용을 모두 ISP에 전가하려 해 합의점을 찾기 쉽지 않다. 가입자가 늘어날수록 넷플릭스 협상력이 커져 ISP 우려만 깊어지고 있는 상황이다.

◇대응 방안은?

넷플릭스가 저가 공세로 나오면서 국내 OTT 사업자, 유료방송 사업자, 콘텐츠제공사업자(CP) 모두 혁신이 요구된다.

OTT 사업자는 시장 수요를 파악해 다양한 요금제를 출시해야 한다. 국내 이통사와 제휴해 제로레이팅을 도입, 소비자 데이터 부담을 낮춰 경쟁력을 제고하는 방안도 고려할 필요가 있다.

유료방송 사업자와 CP는 VoD 과금 체계에 대한 유연한 정책 설정을 해야 한다. VoD 이용률이 떨어지면 양측에 모두 손해다. 가정 내 복수 셋톱박스에 대해 통합 과금 방식을 도입해 VoD 이용을 촉진해야 한다. 컴캐스트 등 해외 업체처럼 부가서비스 도입도 검토해 볼만하다.

정책적으로는 넷플릭스 이용자와 인터넷제공사업자(ISP)가 피해를 입지 않도록 법 제도를 정비해야 한다.

현재 넷플릭스 이용 불편에 따른 비난은 ISP 몫이다. 해외 사업자에도 서비스 품질 유지 의무를 부과할 법적 근거를 마련해야 한다는 지적이다.

또 국내 OTT와 공정경쟁 환경 조성을 위해 글로벌 기업 넷플릭스도 ISP와 망 이용대가 협상에 나서도록 해야 한다.

박진형기자 jin@etnews.com