차세대 지능형교통체계(C-ITS)와 자율협력주행을 위한 차량사물통신(V2X) 통신 기술을 둘러싸고 정부 고심이 깊어지고 있다.

오랜 기간 투자한 '웨이브'와 차세대 기술 'C-V2X'를 놓고 쉽게 결정을 내리지 못하는 상황이다.

국토교통부와 과학기술정보통신부를 비롯한 이해관계가 엇갈리는 통신사업자, 장비 제조사, 중소기업, 그리고 학계, 연구계가 각각 웨이브와 C-V2X 기술 도입 필요성을 주장하고 있다.

이는 우리나라만의 특수 상황이 아니다. 대부분 국가가 같은 고민에 빠져 있다.

V2X는 미래 자율주행 통신 기반이다. 신속하되 합리적인 결정을 내려야만 시장을 선점하고 경쟁력을 확보할 수 있다. 그러나 아직은 안개 속이다.

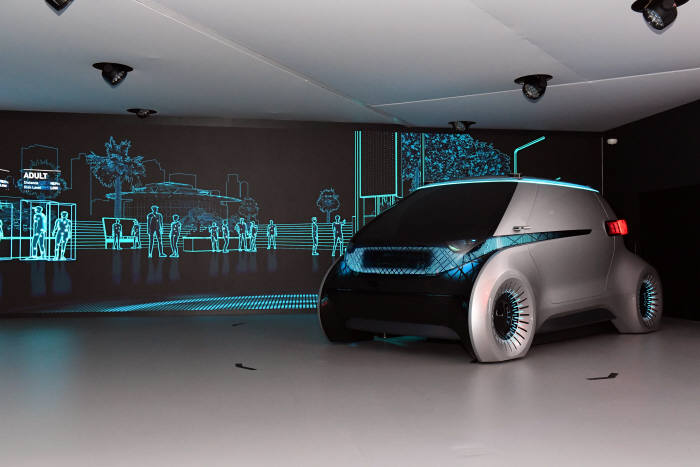

![[이슈분석]C-V2X or 웨이브, 갈림길에 서다](https://img.etnews.com/news/article/2019/04/18/cms_temp_article_18105037504668.jpg)

◇웨이브 독점 시장에 C-V2X 가세하며 경쟁

웨이브(WAVE)는 'Wireless Access in Vehicular Environment(차량 환경 내 무선 접속)'의 약자다. 2003년 미국 연방통신위원회(FCC)가 정의한 '근거리 전용 고속 패킷 통신 시스템(DSRC)'이 근간이다.

표준화단체 IEEE는 와이파이 기술을 기반으로 DSRC를 발전시킨 뉴 DSRC(가칭) 표준을 제정했다. 이 표준이 웨이브(802.11p)다. 웨이브는 유럽을 비롯한 세계 여러 나라에서 차량용 통신기술로 개발되기 시작됐다.

우리나라 역시 스마트하이웨이 사업(2007년 착수) 목표 중 하나로 웨이브 솔루션 개발을 추진했다. 지능형교통체계(ITS) 핵심 통신 기술로 웨이브를 낙점했고 V2X 역시 웨이브 중심으로 논의했다. 대전과 세종에서 진행한 C-ITS 사업에도 웨이브를 사용했다.

상황이 달라진 건 2016년부터다. 롱텀에벌루션(LTE) 기술이 진화하고 5G 상용화가 가시화되면서 차량용 통신 기술로 이동통신 기반 C(셀룰러)-V2X가 부각됐다.

2016년 9월 5G자동차협회(5GAA)가 발족하는 등 세계적으로 C-V2X에 대한 관심이 높아졌다. 우리나라는 웨이브가 사용하던 5.9㎓ 대역(70㎒ 폭)을 기술 중립적인 대역으로 지정하면서 달라지는 환경에 대비했다.

미국 교통부(DOT)는 2017년 1월 모든 신규 생산 일반 자동차에 차량간통신(V2V) 통신을 갖춰야 한다는 규칙제정공고(NPRM)를 발의했다. 웨이브 사용이 골자였으며 채택 이후 2년 이후부터 적용하는 내용을 담았다. 하지만 DOT는 규칙이 최종 시행될지 아직까지 명시하지 않고 있다. 퀄컴을 비롯한 C-V2X 진영 반발이 거세기 때문이다.

자동차 제조사 역시 웨이브와 C-V2X를 놓고 고심하고 있다. 포드나 다임러 등 5G 기반 C-V2X를 낙점한 기업도 있지만 상당수가 결론을 내지 못한 상태다.

◇성능과 시기 놓고 고심

웨이브와 C-V2X를 둘러싼 쟁점은 여러 가지지만 성능과 시기를 둘러싼 공방이 가장 치열하다.

성능 측면에선 차세대 기술인 C-V2X가 우위인 것은 부정할 수 없는 사실이다. 웨이브와 LTE-V2X만 놓고 보면 데이터 지연시간(0.1초 미만)은 비슷하다. 커버리지는 최대 1㎞인 웨이브보다 LTE(수 킬로미터)가 넓다.

5G-V2X(NR-V2X)와 비교하면 성능 차이는 확연하게 벌어진다. 웨이브는 전송속도 27Mbps로, 20Gbps인 5G를 넘어설 수 없다. 지연시간 역시 0.01초 미만인 5G-V2X가 우수하다. 5G-V2X는 커버리지뿐만 아니라 이동성 지원(시속 500㎞) 면에서도 웨이브에 앞선다.

모 교수는 “시속 140㎞로 달리다가 목표물을 인지하고 브레이크를 밟기까지 LTE-V2X는 7초의 시간적 여유가 있는 반면 웨이브는 1.8초밖에 불과하다”면서 “5G는 이보다 성능이 더 높아지는데 단순 정보 제공이 아니라 교통사고 희생자 수를 줄이는 측면에서 기술을 결정해야 한다”고 말했다.

반면에 안정성과 표준화 시점에 따른 상용화 시점을 고려하면 상황이 달라진다. 웨이브 진영은 표준화를 마치고 오랜 기간 기술 개발과 투자를 통해 안정적 웨이브가 V2X에 적합한 기술이라고 주장한다. 탑승자 안전을 위해 안정성이 무엇보다 중요하다는 입장이다.

V2X 모듈업체 관계자는 “웨이브는 곧바로 양산을 할 수 있을 만큼 기술이 안정됐고 검증됐다는 게 최대 장점”이라고 말했다.

LTE-V2X는 지난해 말 자동차 제조사에 칩이 공급됐다. 일부 제조사가 차량탑재장치(OBU)를 개발했다. 하지만 차량 탑재와 검증을 통한 상용화는 내년 말이나 2021년에야 가능하다. 5G-V2X는 내년 초 표준화 완료 예정으로 상용화 시점은 2022년 이후다.

정부가 고민하는 대목이다. 성능과 미래 확장성을 생각하면 C-V2X 상용화를 기다려야 한다. C-V2X는 5.9㎓ 대역에서 기본적인 공공용 교통 서비스를 제공하고 이통사 상용 주파수 대역에서 추가 프리미엄 서비스가 가능하다.

하지만 일부 자동차 제조사, 웨이브 전문업체 주장을 외면하기 어렵다. 자동차 제조사의 웨이브 기반 V2X 기술은 완성 단계다. 지자체 C-ITS 사업이 연이어 진행되고 있다. C-V2X 상용화 때까지 V2X 서비스 출시를 미루기가 쉽지 않다는 얘기다.

중복투자 이슈도 간과할 수 없다. 웨이브로 투자를 했다가 C-V2X로 전환하는 경우, 대규모 매몰비가 발생할 수 있다. 정부는 정책 실패 비판을 피하기 어렵다.

두 기술은 호환이 되지 않아 동시에 사용할 수도 없다. 기술적으로 불가능한 것은 아니지만 경제성이 없다. 또 LTE-V2X 커버리지가 웨이브보다 넓어 동시 사용 때 효율성도 떨어진다.

◇공론화해 해법 찾아야

일부 자동차 전문가는 자율주행은 레이더, 라이다를 포함한 다양한 센서와 인공지능(AI)이 핵심이라고 말한다. 통신은 센서 중 하나에 불과하다는 시각도 있다.

그러나 차량과 사물 간 데이터 공유를 통한 안전성과 효율성 증대, 원격 운전 등을 위해선 통신이 필수다. 세계 곳곳에서 웨이브와 C-V2X 진영 간 공방이 벌어지는 이유다.

유럽의회 교통위원회에서 DSRC 중심으로 C-ITS 체계를 구축한다는 입법안 초안이 부결됐다. 중국(C-V2X로 결정)을 제외한 대부분 국가에서 웨이브와 C-V2X를 둘러싼 공방이 치열해지고 있다.

우리나라는 2017년 말 'V2X 추진협의회'를 꾸려 국토교통부, 과학기술정보통신부, 5G포럼, ITS코리아, 한국도로공사, 전자부품연구원(KETI)이 논의를 지속했다. 그러나 별다른 성과를 거두지 못했다. 당시엔 오랜 투자와 정책 추진이 수포로 돌아갈 수도 있다는 점에서 웨이브 진영 태도가 완강했다.

최근 기업을 제외하고 국토부, 학계, 연구소가 재차 머리를 맞댔다. 예전보다 분위기가 상당히 완화됐다는 게 참석자 전언이다. 회의에서는 C-V2X 기술 단계별 호환성, 5.9㎓ 대역에서 두 기술 간 간섭 이슈 등이 논의됐지만 뚜렷한 결론은 내리진 못했다.

회의에 참석했던 한 전문가는 “자동차 제조사는 C-V2X와 웨이브 모두 준비를 하지만 웨이브로 준비가 상당히 진척된 상태로 정부가 어떤 기술이든 결정하면 따르겠다는 입장을 피력했다”고 전했다. 이어 일부 참석자는 당장 결정보다 당분간 두고 보는 게 어떻겠냐는 의견을 제시했다고 덧붙였다.

시장에서는 더 이상 시간을 끌어서는 안 된다는 주장이 거세다.

중소기업과 V2X 모듈 등 솔루션 개발사는 불확실성으로 인해 어려운 시기를 보내고 있다. 통신사와 대형 제조사 역시 정부 방침이 정해져야 전략을 수립할 수 있다.

정부가 결정을 내리기 어렵다면 공론화해 다양한 아이디어를 수렴해야 한다는 게 전문가 조언이다. 어떤 결정이든 일부 이해관계자 논의보다 결정에 힘이 실릴 수 있기 때문이다.

안호천 통신방송 전문기자 hcan@etnews.com