국내 스타트업이 자율주행 전동킥보드를 개발했다. 이용자가 반납한 킥보드가 스스로 서비스 업체가 지정한 거점으로 돌아온다. 배치도 자동으로 이뤄지는 기술을 적용했다. 현재 공유킥보드 사업의 가장 큰 골칫거리인 주정차 문제 해법으로 주목받는다. 이와 함께 킥보드 재배치 운영 인력이 필요치 않아 사업 수익성 확보에도 큰 도움이 될 것으로 전망된다.

5일 업계에 따르면 공유킥보드 스타트업 디어코퍼레이션(이하 디어)이 자율주행 기술이 도입된 전동킥보드 시제품 개발에 성공했다. 자율주행 전동킥보드 개발 사례는 국내는 물론 해외 시장에서도 아직 알려진 바 없다. 이보다 앞서 미국 업체 큐리오시티랩이 '고엑스' 프로젝트를 유튜브 영상을 통해 선보이긴 했지만 콘셉트 영상 외 실제 개발 성공 여부는 확인되지 않았다. 국내에서는 '씽씽' 운영사 피유엠피가 자율주행 소프트웨어(SW) 개발사 뉴빌리티와 손잡고 올해 6월부터 기술 개발에 매진하고 있다.

킥보드 자율주행은 차량 자율주행만큼의 고가 장비나 기술이 필요하지 않다. 사람이나 물건 운송이 아니라 수거 및 배치에 중점을 두기 때문이다. 사람이 타지 않기 때문에 저속 이동으로 목적을 달성할 수 있고, 사고 방지도 비교적 수월하다.

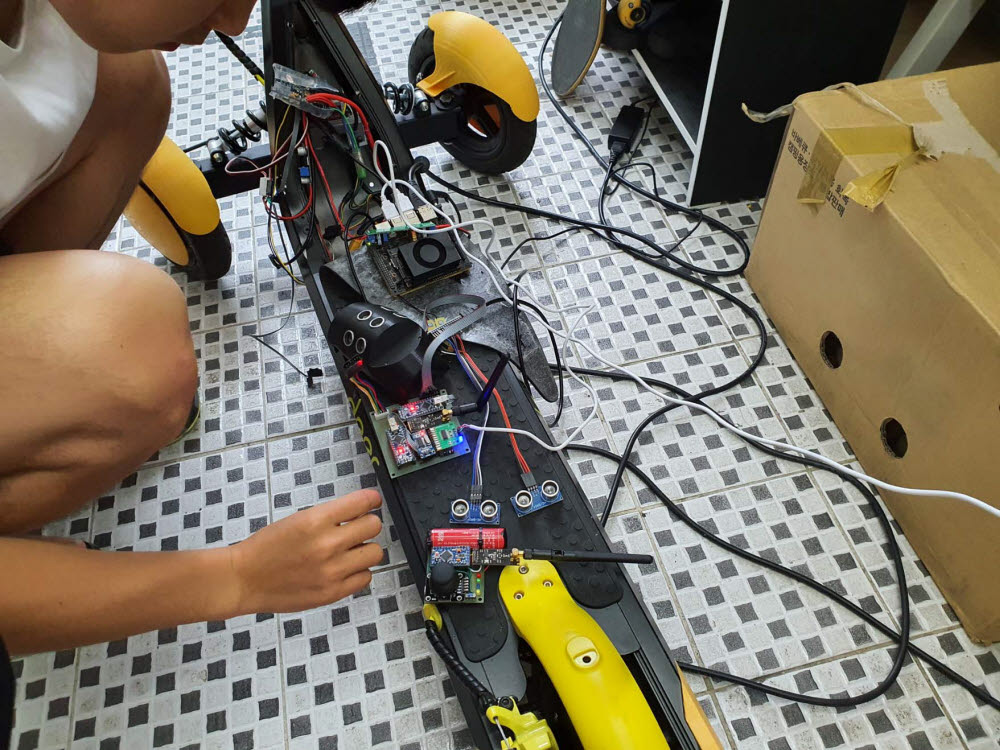

디어는 킥보드에 고가의 '라이다' 장비 대신 비교적 저렴한 '뎁스카메라'를 활용했다. 뎁스카메라는 사물의 깊이를 감지, 3차원으로 주변 환경을 인식하는 장치다. 이를 킥보드에 설치하면 운행하면서 주변 정보를 매핑, 고정밀 지도를 구축할 수 있다. 이렇게 사전 구축된 고정밀 지도 상에서 킥보드에 장착된 뎁스카메라가 현재 위치를 파악하고 기동한다. 통상 자율주행 로봇에 활용되는 '비주얼슬램' 기술이다.

현재 디어는 직경 500m 범위 내에서 자율 배치 및 수거할 수 있는 기술을 구축했다. 각 지역 거점 지역으로 이동만 하면 되기 때문에 장거리 자율주행 기술이 필요치 않다. 경로 주행을 하면서 자동차나 사람이 감지되면 후진이나 회피 기동을 하도록 머신러닝 알고리즘이 설계됐다. 인근 사람들이 놀라지 않도록 '지금 고객님을 찾아 이동 중입니다'라는 소리를 내며 움직인다. 해당 자율주행 기술 개발로 디어는 올해 서울대 창의적 종합설계 경진대회에서 최우수상을 거머쥐었다.

전면에 바퀴 두 개를 달아 일반 킥보드보다 잘 넘어지지 않도록 설계했다. 다만 킥보드가 쓰러지면 별도의 인력 투입이 필요하다. 개별 이용자가 스마트폰으로 킥보드를 호출하는 단계까지는 더 많은 노하우 축적이 필요하다.

강재윤 디어 최고기술책임자(CTO)는 “킥보드 자율주행은 사람이 탑승한 자율주행 대비 기술 난도가 낮지만 실제 공유킥보드 사업을 해보지 않으면 실질 활용도와 문제를 알기 어렵다”면서 “도심 밀집도가 높은 한국 시장에서는 특히 킥보드 자율주행 효용성이 높을 것으로 기대한다”고 말했다.

자율주행 기술이 도입된 킥보드는 '미 이용시간'도 크게 줄일 수 있다. 운행 사각지대에서 반납된 킥보드는 수거 전 시점까지 장기간 대기만 하게 돼 있어 수익에 큰 악영향을 미친다. 만약 이를 자율주행 기술로 불러들여 충전 후 재배치할 수 있다면 수익성이 5~10배 향상될 것으로 기대된다.

디어는 이번 시제품을 기반으로 내년 상반기 자율주행 킥보드 상용화에 도전한다.

박상우 디어 제품총괄본부장은 “우선 규제 샌드박스 제도를 활용해 수십대 규모로 필드 테스트를 진행한 후 안정성 결과에 따라 대량 생산을 추진할 계획”이라면서 “대당 제작 비용도 100만원 이하로 낮춰 수익성도 함께 제고할 방침”이라고 말했다.

이형두기자 dudu@etnews.com