저작권대리중개 업체의 고액 사용료(저작권료) 수취 논란이 확산하고 있다.

대리중개 제도는 저작물 권리자 권익 증진이 목적이지만 사용료와 수수료 규제가 없어 출판사를 비롯한 저작물 이용자와 학생, 권리자까지 피해가 우려되고 있다. 대리중개 업체는 사용료는 권리자가 정하는 것이고 자신들은 대행만 한다는 입장이어서 논란이 지속될 것으로 전망된다.

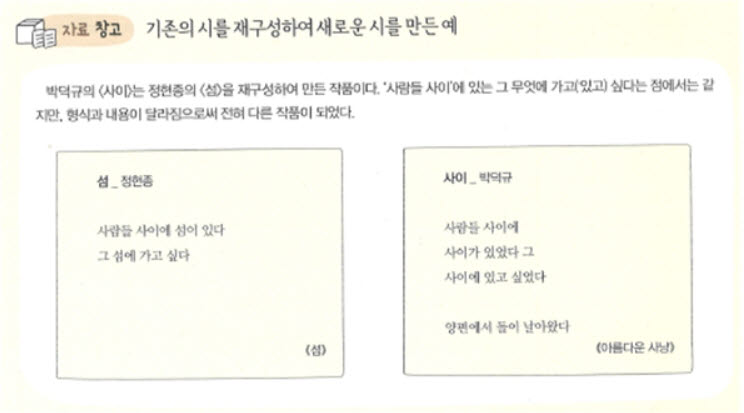

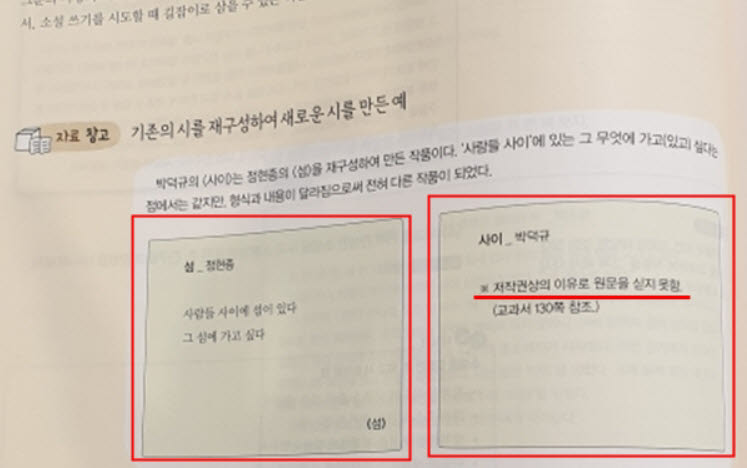

23일 저작권업계에 따르면 일부 대리중개 업체의 고액 사용료 요구에 부담을 느낀 출판사가 참고서에 저작물 게재(이용)를 중단하는 사례가 늘고 있다. 참고서 지문에 원본 시나 소설 대신 '교과서 몇 페이지를 참조하라'로 대체하는 사례가 이 때문이다.

지난해 한 대리중개 업체는 정부허가 신탁단체의 신탁사용료가 2만1600원인 시 한 편에 14배 가까운 30만원을 사용료로 요구했다. A 출판사는 비용 부담 때문에 참고서에는 해당 시를 게재하지 못하고 '교과서 130쪽 참조'로 인쇄했다.

고액 사용료 요구에 참고서 가격을 인상하거나 참고서 발행 자체를 중단하는 일도 있다. 저작물 게재 중단이나 참고서 가격 인상, 발행 중단은 학생 선택권을 축소하고 교육의 질이 저하하는 요인으로 작용하고 있다. 이는 종이 참고서뿐만 아니라 e북이나 동영상 강의 콘텐츠에서도 마찬가지다.

출판사는 사용료가 높은 저작물을 사용료가 낮은 저작물로 대체하는 방법을 택하기도 한다. 이러면 질 좋은 교육자료를 이용할 수 없게 된다. 학습 참고서에서 한 번 빠진 저작물은 다시 진입하기 어려워 장기적으로 권리자에게도 득이 될 게 없다.

출판업계는 이 같은 상황이 대리중개 업체의 고액 이용료 요구 때문이라고 주장했다. 대리중개 업체는 정부 허가를 받고 정해진 징수규정(징수율)을 준수하는 신탁단체와 달리 신고만 하면 설립이 가능하다. 별도의 징수규정이 없어 신탁단체 대비 몇 배씩 사용료를 요구한다.

대리중개 업체는 통상 신탁단체보다 약 5배 많은 사용료를 요구하는 것으로 알려졌다. 10배 이상 요구하는 사례도 적지 않으며, 최대 80배까지 사용료를 높여 부르는 사례도 있다. 이들이 가져가는 수수료 역시 적지 않은 것으로 추정된다.

대리중개업계는 사용료는 권리자가 정할 뿐 업체가 임의로 가격을 결정하는 일은 없다고 반박하고 있다. 오히려 권리자가 사용료를 지나치게 높여 부를 경우 인하를 권고, 시장 유지 역할을 한다는 게 업계의 설명이다.

대리중개 업체 관계자는 “출판사가 참고서에 저작물을 싣고도 권리자 요구가 없으면 그냥 넘어가는 경우가 있는데 대리중개 업체는 권리자가 이 같은 피해를 보지 않도록 일한다”면서 “사용료가 신탁단체 대비 높은 것은 애초에 신탁 저작권료가 지나치게 낮게 설정돼 있기 때문”이라고 말했다.

고액 사용료 논란과 출판사·대리중개 업체 간 갈등은 뚜렷한 해결책이 없는 실정이다. 대리중개 업체는 계속 늘고 있고, 논란이 음악 등 다른 분야로 확산할 조짐도 보이고 있다.

문화체육관광부는 이 같은 상황을 인지하고 저작권대리중개업 표준업무규정과 표준계약서 등을 수립하며 업체 관리·교육을 강화하고 있다. 다음 달에는 대리중개 업체 대상 교육 동영상을 제작, 위탁관리업 시스템(cocoms)에 올릴 예정이다.

출판사 관계자는 “문체부의 노력은 환영하지만 대리중개 업체 문제는 단순 계도로는 해결에 한계가 있다”면서 “대리중개업 허가제 전환을 통해 사용료를 규제하거나 일부 저작물 사용료를 보상금(사후 정산)으로 전환, 신탁단체 집중도를 높여야 한다”고 강조했다.

안호천기자 hcan@etnews.com