철강, 디스플레이 등 원자재 가격이 폭등하면서 가전 업계의 시름도 깊어지고 있다. 수익성 높은 프리미엄 제품으로 원가 상승을 방어하고 있지만 '원자재 쇼크'가 길어지면 실적에도 악영향이 미칠 것으로 전망된다. 올 하반기에 마케팅 축소 등 비용 절감과 함께 원가 부담이 적은 프리미엄 제품 위주로 판매 전략이 선회될 것으로 보인다.

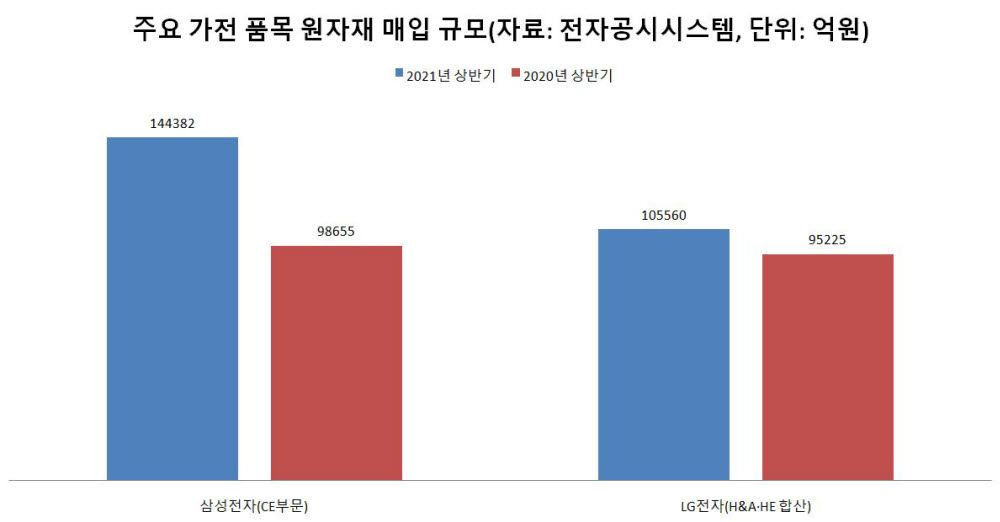

18일 삼성전자와 LG전자 사업보고서에 따르면 이들 두 회사의 올 상반기 TV·가전 품목 가운데 주요 원자재 가격은 지난해 대비 40% 이상 크게 늘었다.

올해 상반기 기준 삼성전자 소비자가전(CE)부문의 주요 원재료인 TV·모니터용 디스플레이 패널 가격은 지난해와 비교해 약 66%나 증가했다. 가격이 치솟으면서 매입비용도 크게 증가함에 따라 지난해보다 두 배 늘어난 4조5277억원을 디스플레이 패널 구매에 썼다. LG전자도 상황은 비슷하다. 지난해와 비교해 가전 뼈대와 외관 등에 들어가는 철강 원자재는 14%, 레진은 16.2% 각각 올랐다. LCD TV 패널은 38.1%, 인포테인먼트용 LCD 패널은 43.1%나 상승했다.

원자재 가격 상승은 공급과 수요 불균형이 주원인이다. 원자재 가운데 가장 큰 비중을 차지하는 LCD 패널은 TV와 모니터 수요가 폭발하면서 올해 상반기 공급 물량이 턱없이 부족했다. TV용 LCD 패널 가격은 지난달 기준 수요가 가장 많은 50인치, 55인치가 전년 동기 대비 각각 113.5% 및 93.2%나 상승했다. 여기에 철강 가격 역시 건설·자동차 부문 경기가 살아나면서 오르고 있다.

원자재 가격 상승으로 가전 가격도 껑충 뛰었다. 상반기 기준 삼성전자 TV 평균 판매 가격은 지난해 대비 23% 올랐다. LG전자 역시 TV 평균 판매 가격은 19.5% 올랐고, 냉장고·세탁기(4.6%)와 에어컨(12.9%)도 영향을 받았다. 수익성 높은 프리미엄 제품 중심으로 가전 수요가 폭발하면서 원가 상승 부담도 일부 상쇄됐다.

올해 상반기 TV·가전 매출에서 원자재 비용이 차지하는 비중은 삼성전자가 54%, LG전자가 49%를 각각 기록했다. 지난해와 비교해 삼성전자는 소폭 증가에 그쳤고, LG전자는 오히려 10%포인트(P) 이상 줄었다. 가격 상승 요인을 뛰어넘는 프리미엄 가전 판매 증가로 '원자재 쇼크' 부담을 던 것이다. 두 업체의 TV, 가전 등 주요 품목의 프리미엄 제품 판매 비중은 30~50% 수준이다. 삼성전자 관계자는 “LCD 패널을 포함해 주요 원자재 대부분이 크기가 클수록 가격 상승 폭은 줄어든 경향을 보인다”면서 “대형화, 고화질 등 프리미엄 TV 제품 수요가 크게 늘어 원가 상승 압박은 덜 받으면서 실적은 개선되는 효과를 봤다”고 말했다.

삼성과 LG전자는 최근 대화면 고화질 TV, 라이프스타일 맞춤형 가전 등 프리미엄 가전 판매 전략에 집중하고 있다. LCD 패널 가격이 점차 제자리를 찾고 있지만 여전히 원가 부담이 존재하는 만큼 채산성이 떨어지는 소형·저가 가전보다는 프리미엄 제품 판매 전략이 한층 강화될 것으로 보인다. 하반기부터는 TV, 냉장고 등 대형 품목 중심으로 수익성이 떨어지는 제품은 과감히 단종하는 등 구조조정도 단행할 것으로 보인다. 여기에 글로벌 공급망관리(SCM)와 마케팅 비용 축소 등 비용 효율화 전략도 하반기 주요 이슈로 떠오를 것으로 전망된다.

LG전자 관계자는 “올해 상반기 기준 전체 TV 매출 가운데 올레드 TV가 차지하는 비중은 30% 이상을 기록하면서 LCD 패널 등 원자재 가격 상승 부담을 덜고 있다”면서 “소비자 수요 확대와 함께 원자재 리스크를 관리하기 위해서라도 프리미엄 전략은 강화할 수밖에 없다”고 말했다.

정용철기자 jungyc@etnews.com