새해가 밝았지만 국산PC업계는 희망보다 걱정이 앞선다. 지난해부터 이어진 원자재 가격 상승과 부품 수급의 어려움에다 공공시장 축소까지 삼중고 때문이다. 환율까지 고공행진을 이어 가면서 시름은 더 깊어졌다. 지난해 나쁜 소식만 있었던 것은 아니다. 정부는 중소기업 경쟁제품 대상을 발표하면서 데스크톱 품목도 포함시켰다. 2013년 첫 지정 이후 올해까지 10년 가까이 시장이 보호된다.

지난해 데스크톱을 둘러싼 중기 경쟁제품 지정 여부를 놓고 많은 논쟁이 오갔다. 2022년에는 지정 10년 차에 접어들자 대기업이 성과를 물으며 보호의 필요성이 있는지 재검토를 요구했기 때문이다. 10년이면 강산도 변할 시간인데 과연 중소 PC업계는 얼마나 성장했는지 뒤돌아봐야 한다.

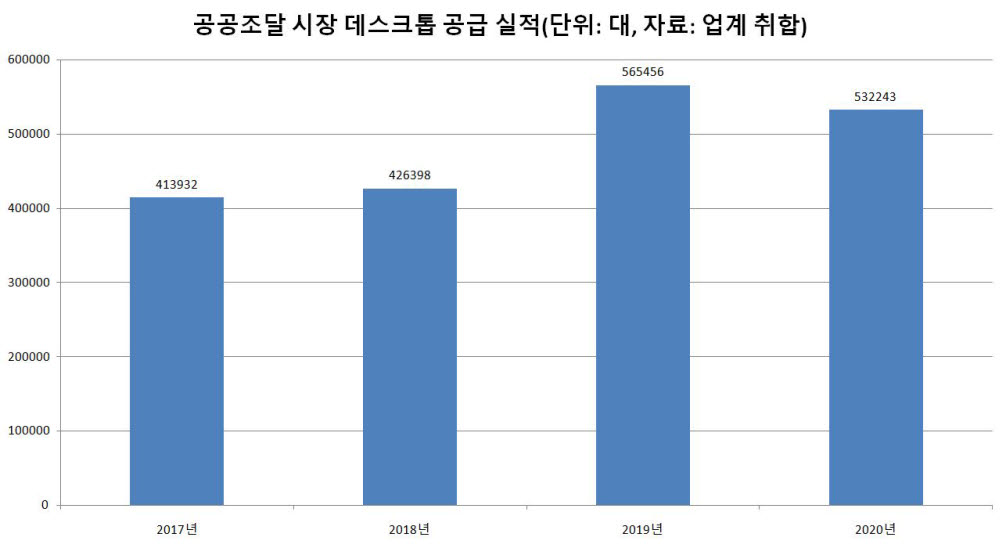

중기 경쟁제품 지정은 국산PC업계 성장에 마중물이었다. 대기업과 글로벌 기업 틈새에서 어려움을 겪던 중소업계가 공공시장을 기반으로 몸집을 키웠다. 지정 초기 20~30개에 불과했던 데스크톱 조달등록 업체는 40여개까지 늘었고, 공급 실적 역시 연간 50만대를 돌파했다. 에이텍, TG삼보, 대우루컴즈 등은 공공시장의 성과를 발판으로 고용을 늘리고 연구개발(R&D) 투자도 확대하는 등 지속적으로 신제품을 출시했다.

시장 보호 10년 차에 접어든 시점에서 성장 가능성은 어느 정도일까. 대기업이 주장하는 일부 중소기업의 시장 독점, 공공조달에 안주하기 위해 스스로 성장 포기 등 부작용은 없는 것일까. 주요 중소PC업체는 매출 90% 이상이 공공 시장에 쏠려 있다. 상위 5개 업체가 전체 공공조달 물량의 70%를 가져가니 대기업의 주장도 완전히 틀린 것만은 아니다. 이 와중에 공공조달 시장에서도 데스크톱이 노트북으로 빠르게 전환되면서 시장은 급속도로 줄었다. 결국 출혈경쟁이 이어지는 상황이다.

안타깝고 답답한 심정이다. 왜 줄어드는 시장에 매몰될 수밖에 없는지, 새로운 사업을 모색하기 어려운지 말이다. 중소PC업계도 신사업 구상에 사활을 걸고 있다. '피터팬 증후군'에 빠졌다며 많은 비난을 받았지만 공공조달 시장을 지켰던 이유도 새 사업 기회를 모색할 자원 마련이 필요했기 때문이라고 항변한다.

올해 PC업계는 더 많은 도전을 받을 것이다. 부품 수급과 원자재 가격 상승, 환율 급등까지 외부 악재가 이어질 것으로 보인다. 데스크톱에서 노트북으로 전환하는 시장 트렌드에 맞춰 해당 시장 진출 검토도 어느 해보다 진지하게 논의해야 한다. 불편한 시선을 해소하는 데도 집중할 필요가 있다. 대기업의 비판 시선과 소비자 불신을 해소하려면 스스로 뼈를 깎는 혁신의 움직임을 보여 줘야 한다. 공공 데스크톱 시장에 매몰되지 않고 새 사업 기회를 모색해 재평가 받는 것, 그것만이 시장 신뢰를 얻을 수 있는 길이다.

정용철기자 jungyc@etnews.com