18세기 조선공학 얘기다. 당시만 해도 속력을 높이려면 이물쪽 모양은 대구처럼 둥글고 고물은 고등어처럼 좁아야 한다고 생각했다. 그리고 길이와 폭은 4:1 정도가 최적이라 봤다. 그런데 누군가 속도를 높이려면 그 반대여야 한다고 주장한다. 뾰족한 이물과 두툼한 고물에 폭은 좁고 길쭉한 모양새여야 한다는 것이었다.

기업에 시장에서 부는 변화만큼 중요한 전환점은 없겠다. 언제나 그렇듯 누군가에게 순풍은 다른 이에겐 역풍이 될 수도 있다. 순풍을 만났다고 모두 성공하는 것은 아니다. 하지만 저 멀리 이는 구름을 알아보고 뱃머리를 돌려세운 누군가의 성공은 전설이 되기도 한다.

그런 사건 중심에 존 들로리안(John DeLorean)이 있었다. 이즈음 젊은이들은 멋진 자동차에 대한 동경과 질주를 원했다. 그렇다고 유럽산 스프츠카를 살 수는 없었다. 들로리안은 그렇고 그런 차였던 템페스트(Tempest)에 폰티액이 갖고 있던 가장 큰 엔진을 올린다. 325마력짜리 V8 엔진이었다. 혹자는 이 폰티액 GTO를 머슬카(Muscle Car)의 탄생이라고 본다. 5000대나 팔릴까 싶던 차가 3만2000대나 팔려나간다.

브랜드 마케팅의 서곡이기도 했다. 이 페라리 250 GTO에서 빌려온 GTO란 이름에 젊은 고객들은 열광했다. 이 페라리 250 GTO에서 빌려온 그란 투리스모 오몰로가토(Gran Turismo Omologato)는 그야말로 마력을 입혔다. 실상 이 이름이 부끄럽지 않았다. 페라리 GTO조차 300 마력이던 시절이었다.

이런 질풍을 감지한 것은 폰티액만이 아니었다. 카 앤드 드라이버(Car and Driver)란 잡지는 두 차를 경주시켜 보자고 나선다. 정작 차는 구할 수 없었다. 고작 36대만 생산된 페라리 GTO의 차주 중 자칫 자존심을 상할 경주에 차를 빌려줄 생각은 없었다.

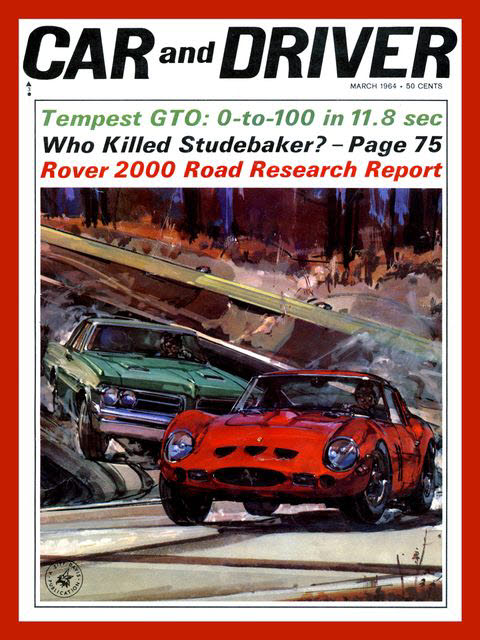

방법이 없자 편집장은 가상 대결을 해보기로 한다. 폰티액은 경주용으로 튜닝된 차까지 보내준다. 이 말도 안 되는 가상 대결을 실은 1964년 3월 판은 그야말로 대박을 친다. '폰티액 GTO는 100마일을 11.8초에 갈랐다'는 제호 밑에 붉은색 페라리와 초록빛 폰티액이 질주하는 삽화를 실은 이 50센트짜리 잡지는 불티나게 팔린다. 그리고 그해 최고의 자동차 매거진 자리를 꿰찬다.

이런 시장의 질풍은 또 다른 전설을 낳는다. 포드 머스탱이란 걸작과 리 아이아코카란 스타였다. 이것은 저렴하고 콤팩트하되 세련된 포니카의 시조가 된다. 헨리 포드 2세가 개발담당이던 도널드 프레이(Donald Frey)에게 “실패하면 너와 아이아코카가 책임져”라며 마지못해 승인했던 차가 그해만 무려 40만대가 팔려나간다. 프레이는 27년이 지난 뒤 한 칼럼에서 이렇게 회고한다. “나는 어떤 지지도 시장 조사도 자금도 없이 소수의 믿음이 어떻게 회사의 운명을 바꿀 수 있는지를 보았습니다.”

좁고 긴 배 형상의 배가 취항하자 주장은 사실이란 것이 증명된다. 클리퍼선이라 불리던 이 배 중 하나는 증기선인 브리타니아호와 대양에서 조우하기도 한다. 그리고 이런 기록을 항해일지에 남기게 만든다. “어느 범선이 15노트로 항해하던 우리 배를 추월해 갔다.”

이 전설의 주인공은 커티삭(Cutty Sark)호로 알려져 있다. 지금도 어느 위스키의 이름이자 유일하게 살아남은 클리퍼선으로 남아 있다. “저 멀리 피어오르는 바람을 보라. 이제 키를 돌려 바람을 맞자. 나아가자.”

![[박재민 교수의 펀한 기술경영]<298>질풍을 타다](https://img.etnews.com/photonews/2201/1495185_20220118132814_228_0001.jpg)

박재민 건국대 기술경영학과 교수 jpark@konkuk.ac.kr