조선왕조실록을 통해 문헌으로만 전해져 베일에 싸여있던 '주전'의 실체가 명확히 규명됐다.

국립중앙과학관(관장 이석래)은 조선 전기 자격루의 핵심부품으로 동력전달과 시각 조절 장치인 주전을 복원(설계)하는 데 성공했다고 14일 밝혔다.

자격루는 세종대왕 때 장영실이 제작한 자동 물시계로 조선의 표준시계다.

자격루는 외형적으로 두 개 대형 장치가 결합한 것으로 하나는 물의 양과 유속을 조절하는 파수호(물 공급 항아리)와 수수호(물을 받는 항아리)가 있는 수량 제어 부분이다. 다른 하나는 인형 움직임을 통해 시간을 알리는 자동 시보 부분이다.

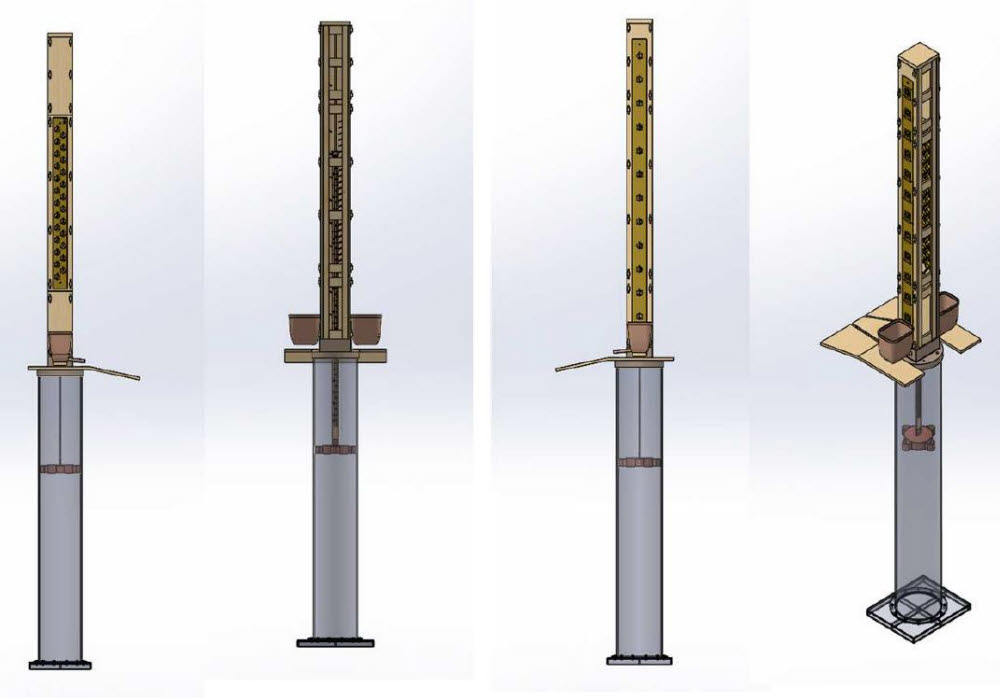

이때 수량에 따라 일정한 시각마다 구슬을 방출시켜 동력전달 및 시각을 조절하는 부분이 있는데, 이번에 복원한 주전 시스템은 바로 수량 제어장치와 자동 시보 장치를 연결해 자격루 표준 물시계 두뇌 역할을 하는 장치다.

주전 시스템은 수수호 안에 있는 부전인 주전죽과 그 위에 있는 방목, 방목 속 좌우에 설치되는 2종류 동판, 동판에서 구슬을 장전하는 구슬 방출기구로 구성된다.

연구책임자인 윤용현 국립중앙과학관 박사는 국립중앙과학관 기본연구과제인 '조선 전기 자동 물시계 주전 전시품 개발' 연구를 통해 주전의 원형을 588년 만에 새롭게 복원할 수 있었다.

지난해 서울 인사동에서 출토된 동판과 구슬 방출장치 유물을 바탕으로 흠경각 옥루를 복원한 바 있는 윤 박사를 주축으로 김상혁·민병희 한국천문연구원 박사, 오경택 수도문물연구원장이 함께했다.

연구진은 함께 출토된 금속활자, 총통, 동종 등의 제작 시기와 비교 및 조선전기 자동 물시계인 보루각 자격루와 흠경각 옥루의 구조를 고려해 제작 시기를 1536년 중종 보루각 주전으로 제시했다.

국립중앙과학관은 국립고궁박물관에서 전시 중인 복원 자격루를 이관한 뒤 이번에 연구된 조선 전기 자동 물시계 주전 시스템을 적용, 보다 원형에 가까운 복원 자격루 전시를 계획하고 있다. 또 주전의 과학원리 이해를 위한 체험형 전시품을 개발할 예정이다.

이석래 관장은 “지난해 서울 인사동에서 과학 유물을 발굴한 성과에 이어 미제로 남았던 자격루 주전 시스템을 밝힌 게 이번 연구 의의”라며 “앞으로 자격루 구슬 신호 발생에 대한 핵심 과학원리를 알릴 수 있는 전시기법을 연구하기 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.

이인희기자 leeih@etnews.com