코로나19로 지친 연구원들이 스트레스를 풀기 위해 엉뚱한 상상을 하던 중 소행성으로 인공 중력을 제공하는 우주도시를 만드는 재미있는 아이디어를 냈다.

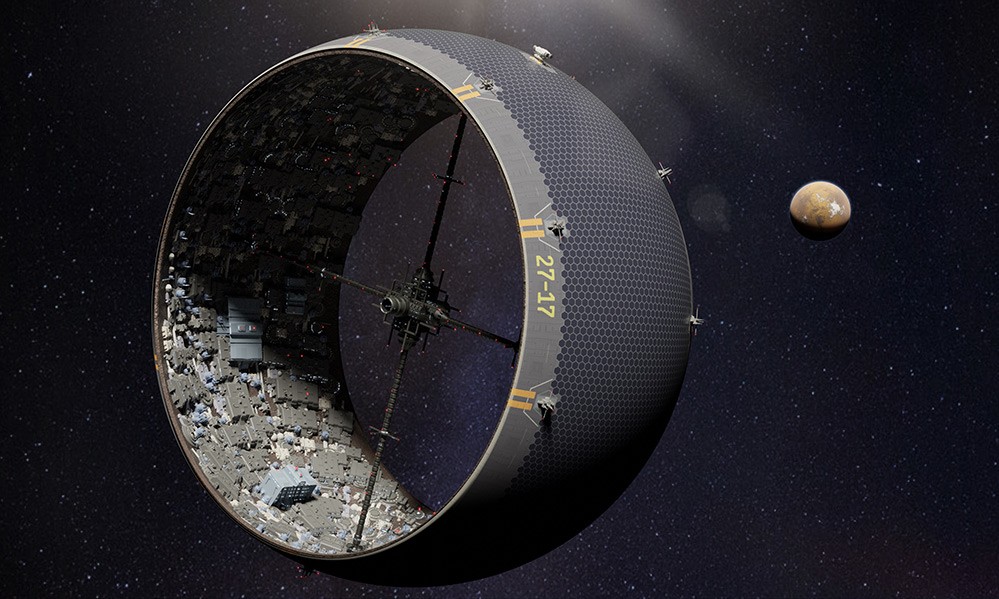

우주도시는 ‘스타트렉’ 등 SF 작품에서나 등장하는 상상 속 도시이지만, 일론 머스크 스페이스X 설립자 등 ‘다행성 인류’를 꿈꾸는 이들의 도전의식을 불러일으키는 주제이다.

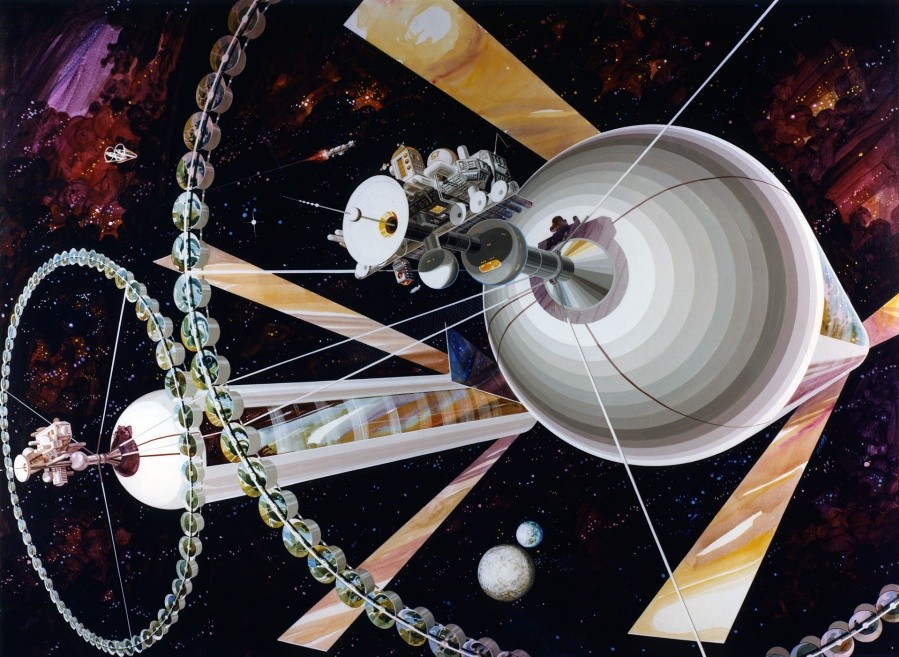

이를 구현하기 위한 노력은 이미 과거부터 있어왔다. 과거 우주 식민지 개념에서 대표적인 것이 물리학자 제라드 오닐의 ‘오닐 원기둥’(O'Neill cylinder)이다. 그는 1972년에는 미 항공우주국(NASA, 이하 나사)의 의뢰를 받아 이 같은 설계를 제시하고, 이를 자신의 책 ‘우주 이민’(The Colonization of Space)에 소개했다.

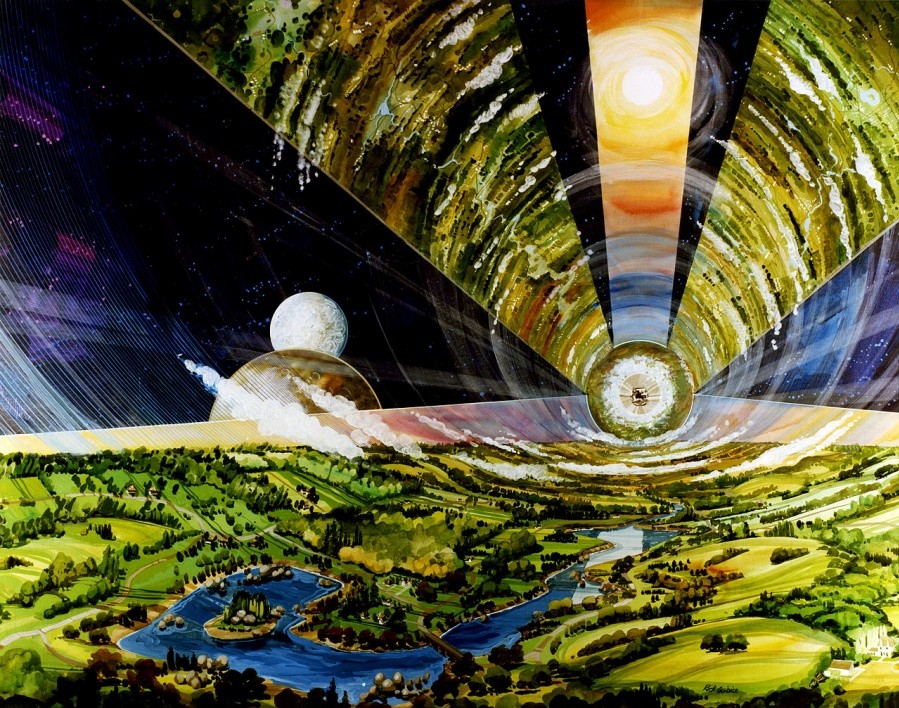

영화 ‘인터스텔라’에서 주인공 딸인 머피 쿠퍼가 만들어낸 ‘쿠퍼 스테이션’의 내부가 ‘오닐 원기둥’과 비슷하다고 생각하면 쉽다.

오닐 원기둥의 핵심은 두 개의 역회전 실린더(원통)이 서로 반대방향으로 회전하며 인공 중력을 만들어내 인류가 거주할 수 있는 중력을 제공하는 데 있다. 이 때문에 내부는 거대한 원통형이다. 머스크와 제프 베조스 블루 오리진 창업자가 ‘화성 이주’를 언급하면서 이 방법을 언급하기도 했다.

이를 구현하는 데 가장 큰 문제점 당연하게도 비용이다. 지구 밖으로 필요한 건설 자재를 운반하기 위해서는 천문학적인 비용이 든다.

이에 미국 로체스터 대학 연구팀이 떠올린 아이디어가 태양계에 무수히 많은 소행성의 중력을 사용하자는 것이다. 연구팀은 이를 간단하게 정리한 내용을 개방형 정보열람 학술지 ‘천문학 및 우주과학 프런티어스’(Frontiers in Astronomy and Space Sciences)에 게재했다.

오닐 원기둥에 필요한 것은 지름 1마일(약 1.6km) 이상의 암석형 소행성이다. 태양계에는 이 같은 조건의 소행성 1000여 개가 있을 것으로 추측되고 있다.

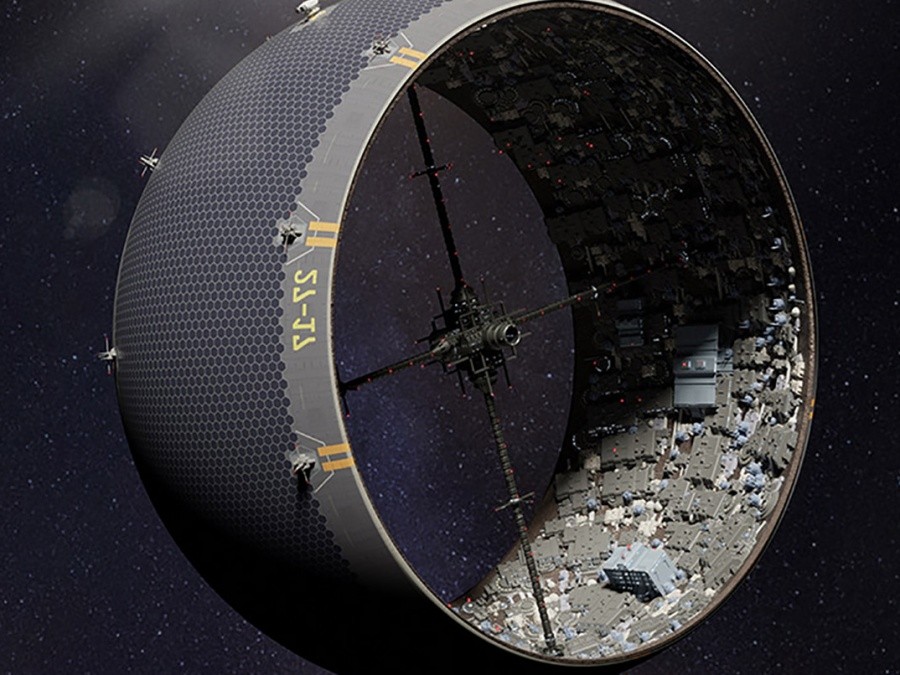

문제는 이 암석들이 대부분 가벼운 모래나 돌을 점토가 대충 뭉친 것처럼 헐겁게 붙어있는 이른바 ‘잡석더미’라는 것인데, 연구팀은 이를 탄소나노섬유로 만든 원통형 매쉬백으로 둘러싸자고 제안했다.

탄소 나노섬유 백으로 감싼 소행성을 회전시키면 인공 중력을 생성하는데, 이 과정에서는 필연적으로 소행성이 부서진다.

부서진 잔해 조각은 흩어지게 되고, 이를 감싸고 있던 탄소 나노섬유 백을 확장한다. 백이 최대치까지 늘어나면, 탄소 나노 섬유가 팽팽하게 당겨지면서 잔해를 붙잡게 된다.

잔해들이 백으로 가라앉으면 우주 방사능으로부터 인류를 보호할 암석층이 생기게 된다. 이 원통형 그물의 회전은 내부 표면에 인공 중력을 유도한다.

연구진들은 스트레스로 하던 연구가 아닌 엉뚱한 상상을 하다가 이를 떠올리게 됐는데, 놀랍게도 이 아이디어가 모두 물리 법칙에 따르는 것을 알게됐다.

공동 저자인 애덤 프랭크 로체스터 대학 물리학 및 천문학 교수는 “우리 논문은 과학과 공상과학 소설의 경계에 있다”면서도 “우리의 계산에 따르면 직경 300미터의 소행성은 축구장 몇 개에 불과한 크기이지만, 약 22제곱마일의 생활 공간이 있는 원통형 공간 거주지로 확장될 수 있다. 이는 대략 미국 뉴욕의 맨해튼 크기이다”라고 말했다.

물론 소행성을 백 안에 넣고, 이를 회전시키는 것도 오닐 원기둥의 설계만큼 불가능하게 느껴지지만, 연구진은 “역사는 한 세기 정도의 기술 진보가 불가능한 것을 가능하게 만들 수 있음을 보여준다”고 의의를 전했다.

전자신문인터넷 서희원 기자 (shw@etnews.com)