기획재정부가 예비타당성(예타) 조사를 거친 대형 공공 소프트웨어(SW)사업 예산을 30% 이상 삭감한 것으로 확인됐다.

부족한 예산은 사업자 수익성 악화를 초래해 궁극적으로 서비스 품질 저하와 시스템 장애로 이어지는 요인으로 지목됐다.

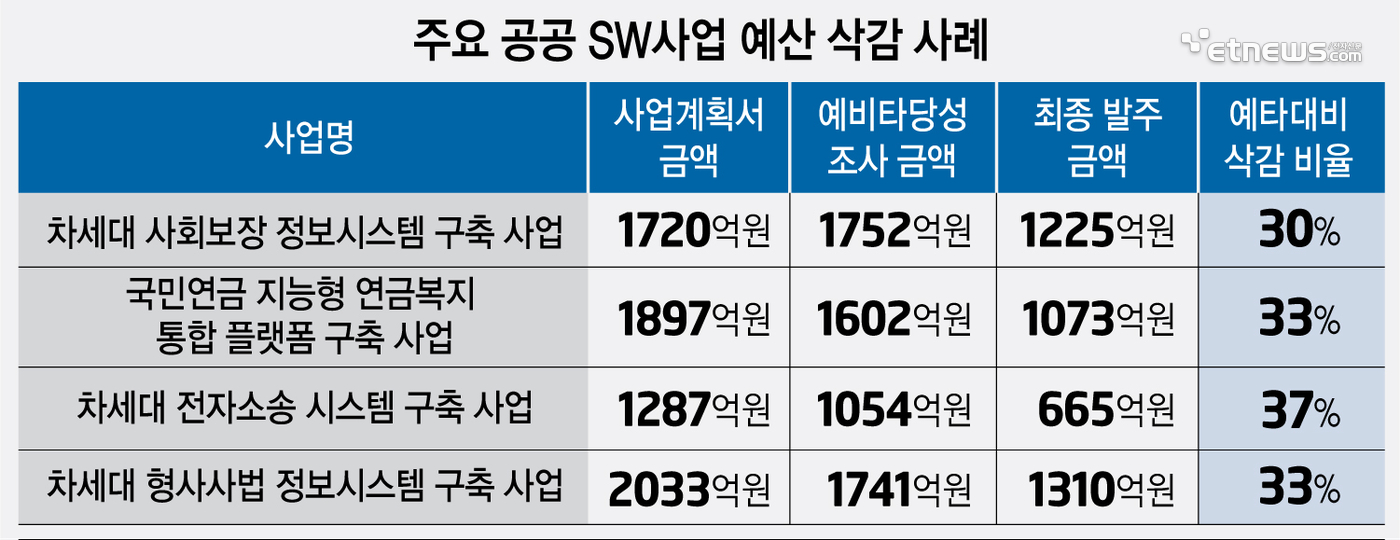

본지가 최근 3년간 추진된 1000억원 이상 주요 공공 소프트웨어(SW)사업 예산을 조사한 결과, 기재부는 예타를 거친 대부분 사업에 대해서 30% 이상 사업비를 삭감했다.

대표적으로 차세대 사회보장정보시스템은 사업 계획서에 예산을 1720억원으로 제출했고, 예타에서 오히려 1752억원으로 증액됐다. 하지만 실제 발주는 1225억원으로 기재부에서 예타 대비 30%를 삭감했다.

차세대 전자소송 시스템 구축 사업도 마찬가지다. 사업 계획서에는 1287억원으로 제출됐고, 예타를 통과하면서 1054억원이 됐으나 실제 발주는 665억원으로 예타대비 37%가 줄었다.

차세대 형사사법 정보시스템 구축 사업은 예타 통과 금액이 1741억원, 발주 때 1310억원으로 33% 삭감됐다. 국민연금 지능형 연금복지 통합 플랫폼 구축사업도 예타 통과 금액이 1602억원이지 발주 금액은 1073억원으로 33%나 줄었다.

예타는 국가재정법에 따라 예산편성, 기금운용계획을 수립하기 위해 실시하는 사전 타당성 검증·평가다. 한국개발연구원(KDI)은 예산 낭비를 방지하고, 효율적 재정 운영을 위해 사업계획서에 나와 있는 과업을 평가하고 그 결과를 예산으로 편성한다.

예타를 통해 사업계획서의 비용과 과업을 다 평가받았는데 명확한 근거 제시 없이 또다시 30% 이상 사업비가 삭감되는 것은 납득하기 어렵다는 게 업계 입장이다.

더 큰 문제는 예산 삭감과 관계 없이 사업 과정에서 무분별하게 과업이 추가된다는 점이다. 이는 곧 장애 등 서비스 품질 저하로 이어진다. 수익성 악화를 우려한 정보기술(IT)서비스 기업이 대형 공공 SW사업을 회피하면서 유찰 사례도 늘어나 또 다른 문제를 유발하고 있다.

한 중소기업 관계자는 “대기업은 손실이 생겨도 충분한 자금력이 받쳐주지만, 중소기업 입장에서는 사업 지연으로 생기는 추가 비용, 공공 사업 적자는 회사 유지도 어려울 정도로 큰 금액”이라고 토로했다.

그는 “예타 결과 보고서에는 사업계획서 대비 삭감 이유를 밝히는데, 예타 이후 발주 시에는 근거 제시를 하지 않고 예산을 삭감하는 게 문제”라고 지적했다.

다른 대기업 관계자는 “비싼 비용을 들여 정보전략계획을 수립했는데, 예타 결과에서 크게 벗어나고 과업은 그대로 유지한 채 예산을 집행하면 사업자는 난감하다”며 “사업성 악화도 문제지만 개발자, 프리랜서, SW 기업들이 공공 사업을 기피하는 악순환이 생기고 있다”고 덧붙였다.

SW 업계는 예타 결과를 준수해 예산을 집행해 줄 것을 촉구하고 있다.

기재부 관계자는 “예산 삭감 과정에서 과업은 일부 변경됐을 가능성이 크다”면서 “예타 보고서에 모든 과업이 나와 있지 않아 사업자들은 정확하게 확인하기 어려운 내용”이라고 말했다.

박두호 기자 walnut_park@etnews.com