미국의 한 신경학자가 약물 중독 시 뇌가 '붕괴'되는 과정을 확인하기 위해 자신에게 환각제를 투약하고 뇌를 스캔하는 파격 실험을 감행했다.

17일(현지 시각) 미국 NPR 등에 따르면 워싱턴 대학교의 신경과 의사인 니코 도젠바흐 박사는 '환각버섯'의 주요 정신 활성 성분인 '실로시빈'(psilocybin; 사일로시빈)에 대한 뇌의 작용을 확인하기 위해 위약 실험을 진행하고 연구 결과를 국제학술지 네이처에 게재했다.

환각버섯속(Psilocybe)에는 환각제 성분인 실로리빈과 실로신이 포함돼 있다. 이 때문에 섭취 시 시공간과 자기 인식에 대한 감각이 왜곡된다.

실로시빈은 과거 우울증 치료에 효과가 있을 것으로 여겨졌지만 미국 연방법에 따라 불법 약물이 됐다. 하지만 최근에는 실로시빈에 대한 규정이 일부 완화됐고, 치료용 약물 개발의 움직임이 이어지고 있다.

임상 실험은 도젠바흐 박사를 포함한 7명이 참여하는 소규모로 진행됐다.

참가자들에게는 환각 버섯 활성 성분인 '실로리빈' 25mg 또는 ADHD 치료제로 알려진 중추신경계 각성제 '리탈린'(메틸페니데이트) 40mg 중 하나를 무슨 약물을 투약하는지 알려주지 않고 주사했다.

실로시빈 25mg은 환각을 일으킬 수 있을 만큼 높은 용량이며, 리탈린 40mg은 커피를 한두 잔 마신 것 같은 가벼운 각성 효과를 유발한다.

참가자들은 약물을 복용하기 전, 복용하는 중, 복용한 후 18회에 걸쳐 자기공명영상(MRI) 검사를 받았다. 1차 약물 투약 6~12개월 후에는 참가자 중 4명에게 실로리빈이 추가 투여됐다.

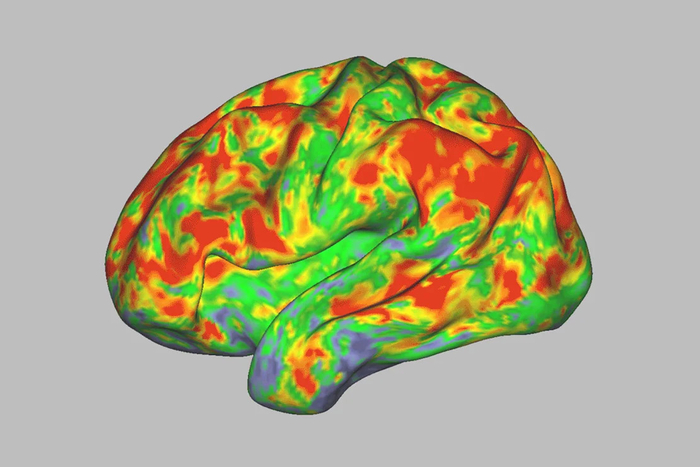

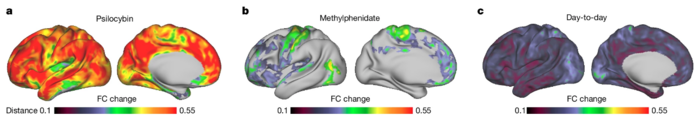

그 결과 리탈린을 투여한 참가자보다 실로리빈을 투여한 환자에게서 3배 높은 뇌 활성 패턴이 관측됐다. 뇌가 다른 부분과 재연결되면 빨간색 혹은 주황색으로 표시되는데, 도젠바흐 박사의 MRI 영상을 보면 뇌 대부분이 붉은색을 띠고 있다.

도젠바흐 박사는 “효과가 미치는 범위를 보았을 때, 매우 충격적이었다”면서 “실로시빈은 우리가 시험한 어떤 약물들보다도 뇌 전체에 엄청난 영향을 미쳤다. 예상하지 못한 일”이라고 전했다.

특히 연구팀은 약물 복용으로부터 수일, 또는 수주 후에 찍은 스캔 결과에 놀랐다고 전했다. 뇌가 언뜻 실로시빈을 복용하기 전으로 돌아온 것 같았지만 일부 변화가 꽤 오랫동안 남아있었다는 설명이다.

주저자인 조슈아 시겔 박사는 특히 실로시빈이 대뇌 피질과 피질 하부의 기능적 연결성(FC)을 방해하며 뇌가 특별한 작업을 하지 않거나 휴식할 때 활성화되는 뇌 연결 집합인 '기본 모드 네트워크(DMN, Default Mode Network)'를 방해했다고 전했다. 네트워크 활동이 무질서해지고, 네트워크 간 경계가 사라졌다는 설명이다.

시겔 박사는 이 현상을 '파도타기 응원'으로 비유했다. 스타디움의 수많은 관중이 파도타기 하듯이 유기적으로 움직이던 뉴런이, 총기 난사(실로시빈 투약)가 일어나자 무작위로 손을 흔드는 관객처럼 변해버렸다는 것이다.

그는 뒤섞인 뇌 활동이 신경가소성의 원동력일 가능성이 높다고 봤다. 신경가소성은 중추신경계의 손상 후 뇌가 재구성 혹은 재배치하는 능력을 말하는데, 이를 통해 환자가 경직된 사고 패턴을 깨는 데 도움이 될 수 있다는 것이다. 이는 중독, 우울증, 외상 후 스트레스 장애(PTSD) 등 치료를 통합하는 실마리가 될 것이라고 덧붙였다.

시겔 발사는 “다른 사람이 되는 셈”이라고 말했다. 실제로 자신의 몸에 투약한 도젠바흐 박사는 “사람들은 환각제를 복용하고 신을 보았다고 하는데, 내가 만약 종교인이라면 '아, 나는 우주다'라고 느낄 것”이라며 “위치 감각, 시간 감각이 완전히 사라졌다”고 투약 당시를 회상했다.

다만 연구진은 이 같은 접근 방식이 여전히 위험하다고 경고를 덧붙였다.

연구팀의 정신과 의사인 진저 니콜 박사의 남편은 실험에 참여해 두 번 실로시빈을 복용했다. 니콜 박사는 “남편은 거의 종교적인 경험을 했다. 두 번째는 거의 악마를 봤다”며 “치료에서 연구의 실마리를 찾아내기 위해서는 몇 년이 걸릴 것”이라고 말했다.

실로시빈은 국내 마약류 관리법상 향정신성 의약품으로 분류된다. 유통, 소지, 사용 시 처벌 대상이 될 수 있다. 해외에서도 우울증 치료제로 연구되고는 있지만 약물 오남용 등이 여전히 숙제로 남아 있다.

서희원 기자 shw@etnews.com