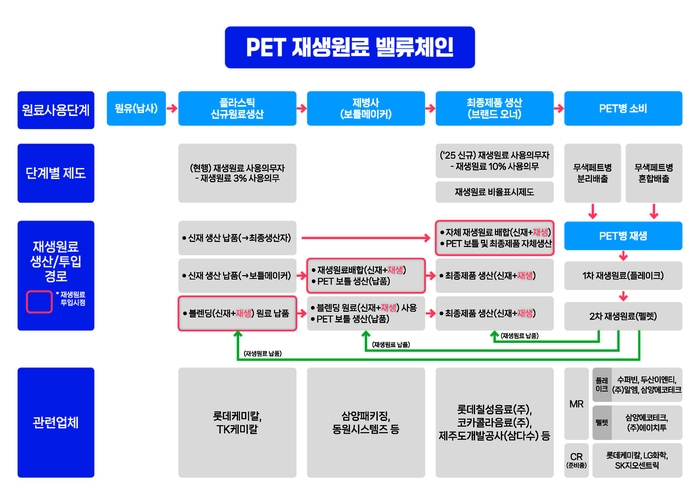

정부가 콜라·사이다·생수 페트(PET)병에 플라스틱 재생원료 10% 사용을 의무화한다. 장기적으로 재생원료 의무 사용 대상을 생활가전제품, 자동차 내장재, 화장품 용기 등으로 확대한다. 물리적 재활용부터 화학적 재활용까지 폐플라스틱 리사이클 산업 투자가 확대될 전망이다.

환경부는 플라스틱 재생원료 사용을 촉진하기 위한 '자원의 절약과 재활용촉진에 관한 법률' 하위법령 개정안을 21일부터 40일 동안 입법예고 한다고 밝혔다.

본지가 지난달 환경부가 재활용지정사업자 범위를 페트(PET) 원료 생산자에서 페트병 음료 최종생산자로 변경하고 플라스틱 재생원료 10% 사용을 의무화한다고 보도한 이후 후속 조치다.〈본지 1월 20일자 2면 참조〉

최근 국제사회는 플라스틱 사용 저감을 위해 재생원료 사용을 의무화하고 있다. 유럽연합(EU)은 식품용 페트병을 제조할 때 올해까지 재생원료 사용 비중을 25%까지 올리도록 의무화했으며 비중을 2030년까지 30%로 늘릴 계획이다. 미국 캘리포니아는 플라스틱 포장재에 올해까지 25%, 2030년까지 50%에 해당하는 재생원료를 사용토록 하고 있다.

환경부 또한 폐자원을 고부가가치 자원화하는 세계적 추세에 동참해 폐플라스틱 물리적·화학적 재활용 기업을 육성하고 글로벌 공급망 경쟁력을 강화할 방침이다.

이번 하위법령 개정안에서 플라스틱 재생원료 의무사용 업종을 페트 원료 생산자에서 연간 5000톤 이상 페트를 사용해 최종제품을 생산하는 생수생산업, 기타 비알코올 음료 제조업으로 변경했다. 또한 원료 생산자의 재생원료 사용의무 이용목표율을 기존 3%에서 10%로 상향했다.

이정미 환경부 자원재활용과장은 “이번 조치로 10여개 식용 페트병 제조업체가 연간 약 2만톤 재생원료를 사용할 것으로 예상된다”면서 “2030년까지 재생원료 이용목표율을 단계적으로 30%까지 상향하고 의무사용 대상자를 연간 1000톤 이상 최종 제품을 생산하는 자로 확대하겠다”고 말했다.

환경부는 플라스틱 재생원료 사용을 확산하기 위해 페트병 이외 생활가전제품, 자동차 내장재, 화장품 용기 등 재생원료 사용이 가능한 품목을 찾아내고 사용 목표를 마련할 방침이다.

재생원료 수요 확대에 대비해 연구개발(R&D) 과제를 발굴하고 기반시설 구축도 지원한다. K택소노미 '순환경제' 목표에 제품·자원의 전주기 흐름을 반영하고, 폐플라스틱을 화학적으로 열분해해 재활용하는 해중합 등을 폐기물 열분해 경제활동으로 명시했다.

이 과장은 “국내 발생 폐페트병으로 생산한 플레이크나 펠릿만을 인정해 (물리적) 재활용 시장을 활성화하겠다”면서 “현재 공장 건설 등에 투자가 진행 중인 화학적 재활용 또한 2027년~2030년에는 재생원료 생산이 가능할 것”이라고 전망했다.

이준희 기자 jhlee@etnews.com