#우리나라는 세계 5대 자동차 생산국이다. 지난해에는 456만대를 생산, 8년 연속으로 5위 자리를 지켰다. 현대기아차의 해외 누적 판매량도 5000만대에 달하는 등 자동차 산업의 변방에서 중심으로 확실하게 자리매김했다. 하지만 미래 자동차 산업 주도권을 놓고 벌어지는 스마트카 개발 전쟁에서는 조금씩 뒤처진다. 핵심 부품의 해외 의존도 심화, 인력 부족 및 연구개발 인프라 미진 등으로 독일·일본 등 선진국과의 격차가 확대되고 있다는 지적이다. 지금이라도 연관 산업과의 융합을 토대로 국가적인 역량을 결집해야 한다. 건전한 스마트카 산업 생태계 구축 없이 국내 자동차 산업의 미래도 없기 때문이다.

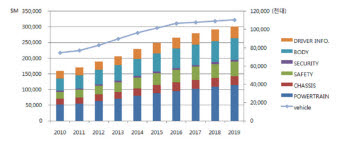

자동차는 단순 운송 수단에서 보다 안전하고 쾌적한 생활 및 업무 공간으로 빠르게 변화하고 있다. 그 중심에는 첨단 IT와의 융합이 있다. 2000년대 들어 이 같은 추세는 더욱 가속화됐다.

하지만 국내 완성차와 부품 및 전장 업체들의 기술 수준은 엇박자가 계속됐다. 차량내 인포테인먼트 분야에서는 선진국과 유사한 수준이지만, SW 플랫폼과 애플리케이션 개발은 아직 후발주자다. 또 고안전 반도체와 센서 등 핵심 부품 연구개발 및 산업 기반은 사실상 전무하다. 특히 세계 최고 수준의 경쟁력을 갖춘 자동차와 IT 산업간 문화적, 기술적 장벽이 아직도 공고한 것이 문제로 지적된다.

이재관 자동차부품연구원 선행연구단장은 “자동차와 IT 산업 간 고유한 특성에 대한 상호 이해가 부족하고, 다양한 아이디어를 발굴 및 수용할 수 있는 문화가 없다”며 “이 같은 장벽을 허물고 핵심 원천 기술 확보와 융합 활성화를 통해 스마트카 기술 격차를 조기에 해소해야 한다”고 지적했다.

하지만 이 같은 책임과 과제를 산업계에만 부과하는 것은 세계적인 추세에 맞지 않는다. 독일과 일본, 미국 등 주요 경쟁국들이 지능형 안전 부품의 의무 장착을 확대하고, 자국 업체들이 시장을 선점할 수 있도록 표준화 활동을 적극 지원하고 있기 때문이다. 자동차에서 시작해 사회 전반의 안전 시스템 표준으로 진화하고 있는 ISO 26262가 대표적이다.

이에 따라 그동안 산발적으로 이뤄졌던 각종 국책 사업을 연관 부처가 공감대를 형성한 후 새로운 로드맵을 마련해야 할 시점이라는 지적이다. 국가적 차원의 스마트카 산업 미래상과 세부 추진 전략 및 체계, 통합 연구개발 청사진이 필요하다.

위재경 숭실대 교수는 “스마트카를 위한 고안전 반도체 및 전장 부품의 기술 장벽이 갈수록 높아지고 있어 지금이라도 국가적인 전략을 마련하지 않으면, 기술 종속이 더욱 심화할 수 밖에 없다”며 “해외 표준화 활동에 적극 참여하고, 전문 인력 양성을 위한 국제 협력 센터 등을 구축해야 할 것”이라고 지적했다.

문종덕 산업기술평가관리원 스마트카 PD는 “그동안 스마트카 관련 연구개발 프로젝트들이 완성차와의 협업 부족 등으로 역량이 분산된 측면이 있다”며 “지금이라도 흩어진 역량을 결집할 수 있는 한국형 스마트카 청사진을 마련하면, 해외 선진국과의 기술 격차를 빠르게 좁힐 수 있을 것”이라고 말했다.

양종석기자 jsyang@etnews.com