관련 통계자료 다운로드 유럽 가입자당 월평균 매출

관련 통계자료 다운로드 유럽 가입자당 월평균 매출

유럽의 오랜 경기 침체 탓에 4G 서비스 신규 수요가 냉랭하다. 통신사의 `비용 낮추기` 자구책에도 꿈쩍 않는 유럽 통신 시장의 빙하기가 길어질 전망이다.

로이터는 프랑스·영국·이탈리아와 독일을 비롯한 유럽 각국 통신사가 수십억달러 네트워크 투자를 진행하고 있지만 4G 서비스 가입자가 좀처럼 늘지 않는다고 보도했다.

지난달 세계이동통신사업자협회(GSMA)가 내놓은 `유럽 모바일 경제 2013` 보고서를 보면 유럽에서 지난해 연말까지 4G 모바일기기 비중이 1%를 밑돌았다. 보고서는 미국(11%), 한국(28%)과 비교해 유럽 통신 시장의 차이를 분석했다. GSMA는 2017년이나 돼야 유럽 4G 비중이 20%에 이를 것으로 예상했다.

소비자 반응은 차갑다. 스페인 마드리드의 오렌지(Orange) 통신 매장에 들른 마리아 앵겔스 씨는 로이터와의 인터뷰에서 “4G를 잘 모르지만 필요하지 않으며 딱히 돈을 더 쓸 필요도 없다”고 말했다. 현지에서 보다폰이 시내버스에 `마드리드에 4G 서비스를`이라는 대형 광고 마케팅을 펼치고 있지만 시민들은 상관 않는 모양새다.

로이터는 “실업률이 26%에 달하는 스페인 소비자는 800유로(약 116만원)에 달하는 4G 스마트폰을 쓸 용의가 없다”며 “속도가 3G보다 다섯 배 빠른 4G도 소용없다”고 부연했다.

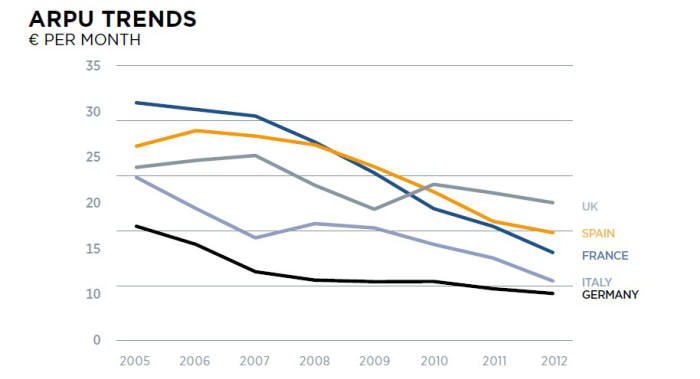

사용자 통신비 지갑은 오히려 닫혀갔다. 유럽 통신사는 미국 버라이즌·AT&T 처럼 모바일 데이터 사용 증가에 따른 통신비 매출 증대 효과를 노렸지만 그렇지 못했다. 스탠포드 번스타인에 따르면 2007년 이후 미국 모바일 사용자 통신비는 25% 오른 49달러(약 5만2700원)지만 유럽에서는 오히려 15% 떨어진 24유로(약 3만4800원)에 그쳤다.

소비자를 잡으려는 가격 경쟁이 심해진다. 영국 허치슨과 스페인 요이고(Yoigo)는 추가 비용 없이 3·4G를 제공하며 가격 경쟁에 뛰어들었다. 스페인에서 요이고가 지난 5월 첫 무료 4G 서비스를 선언한 이후 보다폰, 오렌지, 텔레포니카 등도 유사 서비스 계획을 밝혔다.

독일 상황도 좋지 않다. 30% 이상 시장 점유율을 차지하는 보다폰 독일이 4G 비용을 내린데 이어 `데이터 용량이 늘었다`고 밝힌 2위 도이치텔레콤이 내놓은 사용자당 평균 매출은 전년보다 6.3% 떨어진 15유로(약 2만1700원)다.

컨설팅업체 베인의 알렉스 박 파트너는 “더 낮은 가격을 원하는 소비자에 의해 통신사 대부분이 가격 경쟁에 뛰어드는 `죄수의 딜레마` 현상”이라 분석했다. 상대방의 선택을 알 수 없는 상황에서 서로에게 불리한 상황으로 갈 수 있는 위기 상황을 빗댄 말이다.

통신사들이 라이선스를 받으려면 수억유로를 써야 하는 사업 환경도 녹록치 않다. 프랑스에서 주파수 경매에 통신사가 들인 비용은 36억유로(약 5조원)에 달하며 영국에서도 23억4000만파운드였다.

유효정기자 hjyou@etnews.com