47개 정부기관 통신망을 하나로 통합하는 '국가융합망' 보안 논란이 확산되고 있다. 통신업계는 정부가 정보전략계획(ISP)에서 제시한 '복합통신망' 방식은 모든 기관 핵심 정보가 한 번에 유출될 수 있다며 우려했다. 반면에 미래 확장성과 모바일 환경 등을 고려하면 복합통신망이 필수라는 주장이 첨예하게 대립하고 있다.

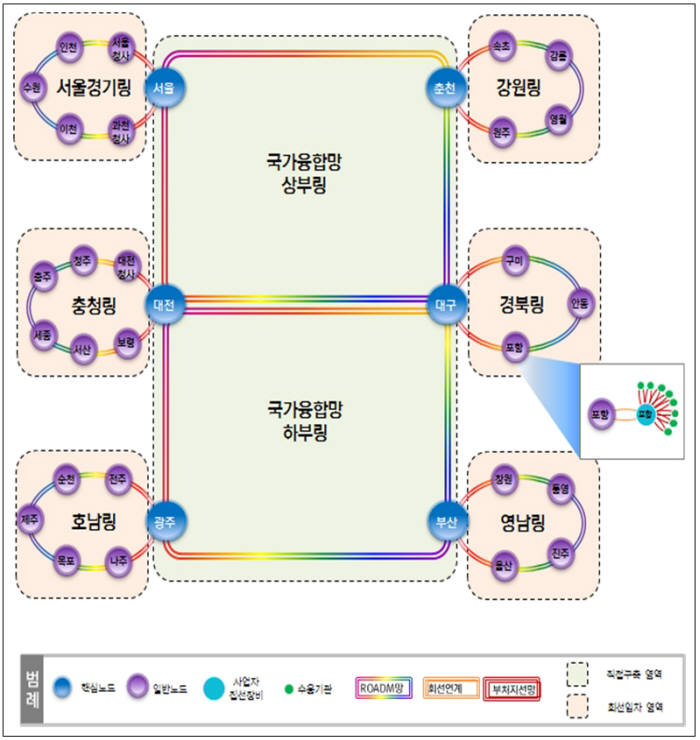

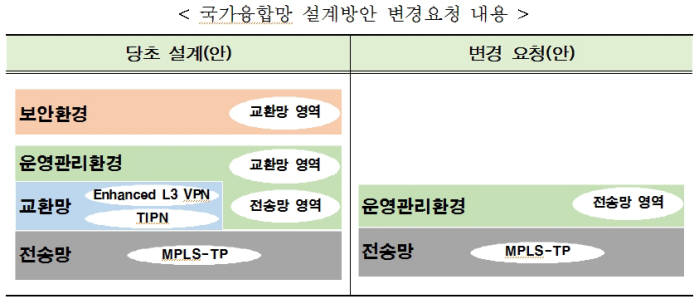

국가정보자원관리원(옛 정부통합전산센터) 국가융합망추진단(이하 추진단)은 상반기 ISP를 통해 전송망과 교환망을 결합한 복합통신망으로 국가융합망을 설계했다. 교환망에 IP/멀티프로토콜라벨스위칭(IP/MPLS) 기반 L3 가상사설망(VPN)을, 일부 전송망에 MPLS-TP(전송 프로파일)를 사용한다. MPLS는 통신 라우팅 기술, IP/MPLS는 IP 기능을 갖춘 MPLS다.

엔지니어와 교수 등 통신 전문가는 IP-MPLS 기반 L3 VPN은 효율성이 높은 반면, 품질이 낮고 보안에 취약해 국가융합망에 적합하지 않다고 지적했다. IP-MPLS가 하나의 라우터에 여러 VPN을 수용, 한번 뚫리면 전체 VPN이 뚫린다는 설명이다. IP-MPLS와 L3의 보안 취약성은 네트워크 분야에서 꾸준히 제기되는 이슈다.

IP-MPLS 장비가 외산 일색이라는 점도 문제로 지적했다. 자칫 백도어를 통해 정부 핵심 정보가 다른 나라 혹은 기업으로 유출될 수 있다는 우려다. 청와대를 비롯한 47개 정부기관 통신망이 모이기 때문에 피해가 심각할 수 있다는 것이다.

통신 전문가는 “대통령과 각 부처 장관 업무 내용을 다른 나라에서 매일 훔쳐본다는 것은 끔찍한 일”이라고 말했다. 이어 IP-MPLS 기반 복합망 방식을 도입하면 최근 국방부 정보유출과는 비교도 안 될 보안 사고가 발생할 것이라고 경고했다.

이에 대해 추진단은 ISP에서 '진화한(Enhanced) L3 VPN' 기반 복합통신망을 제시했지만, IP-MPLS를 거론한 적은 없다고 반박했다. 그러나 4차 산업혁명과 사물인터넷(IoT) 등 미래 통신환경에 대비하려면 IP 기반 통신방식이 필요한 것은 맞다는 입장이다.

정대선 국가융합망 추진단장은 “아직 IP-MPLS로 확정을 지은 것은 아니다”라면서 “IP 기반 통신기술은 IP 간 충돌이 적고, 화상회의나 인터넷 전화 등 공동으로 다룰 수 있는 업무가 많은 등 장점이 분명하다”고 말했다.

보안 역시 우려할 사항은 아니라는 설명이다. 현재 각 기관 보안 체계를 그대로 유지하고, 추가로 국가융합망을 위한 보안 관제센터를 설립하기 때문에 오히려 보안이 더 강화된다는 주장이다.

그러나 복합통신망 방식을 반대하는 전문가는 IP-MPLS L3 VPN은 태생적으로 보안 취약성 해결이 어렵다며 MPLS-TP 기반 L2 VPN을 쓰는 전송망 방식을 제시했다. 복합통신망 방식보다 보안성이 높으며 사업 예산도 줄일 수 있다는 설명이다.

추진단은 이달 20일까지 기획재정부에 예비타당성조사를 신청할 계획이다. 반대가 거세 예타 신청 이후에도 논란이 끊이지 않을 전망이다. 문제가 제기되고 우려가 있다면 철저한 검토와 검증이 필요하다는 게 중론이다.

안호천 통신방송 전문기자 hcan@etnews.com