국내 연구진이 전이 금속 칼코게나이드계(TMDC) 소재로 2차원 반도체 소자를 ㎝ 단위 면적으로 합성할 수 있는 기술을 개발했다. 높은 성능의 유연 전자소자, 초경량 태양전지, 웨어러블 디바이스, 대용량 메모리 소자 등을 개발하는 기반이 마련됐다.

한국기초과학지원연구원(원장 이광식)은 정희석 전주센터 박사팀이 정연웅 미국 센트럴플로리다대 나노과학기술센터 교수팀과 TMDC 2차원 박막 대면적 합성 기술을 개발, 상용화의 발판을 마련했다고 16일 밝혔다.

TMDC 소재는 2차원 소자 물질인 그래핀과 유사한 층상 구조로 돼 있다. 전기 성질을 비롯한 반도체 성능이 그래핀보다 뛰어나다. 최근 실용화 연구가 활발하지만 대면적 고품질 반도체 박막 생산이 쉽지 않았다. 수 나노미터(㎚) 두께의 소재를 효과 높게 박리하기가 어려웠기 때문이다. 기존에는 기판에 소자를 패터닝하는 방법인 '리소그래피' 방식을 썼지만 ㎝ 단위 박막은 얻을 수 없었다.

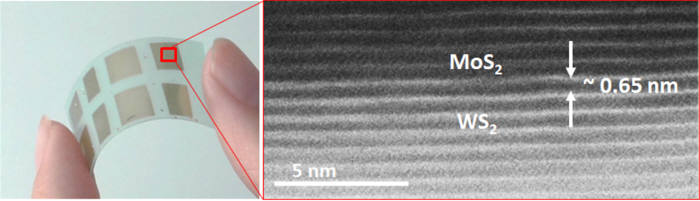

연구팀은 TMDC 박막을 기판에 입힌 뒤 다시 분리하는 방법으로 대면적 소자를 얻는 기술을 고안했다. 금 박막을 입힌 기판 위에 이황화몰리브덴(MoS₂), 이황화텅스텐(WS₂)의 이중 구조 박막을 합성했다. MoS₂, WS₂는 TMDC 대표 소재다. 이후 금 박막과 TMDC 박막의 접합력을 저하시켜서 둘을 분리했다. 금은 접합력이 크지 않은 물질이다. 여기에 물을 더하면 분리 효과를 볼 수 있다.

이렇게 만들어진 소자는 가로 세로 2㎝ 크기다. 성능은 기존 방식으로 만든 TMDC 소자와 유사한 수준이다.

연구팀은 앞으로 TMDC 소자를 상용화하기 위해 성질 다변화 연구에 역량을 집중, 다한 TMDC 소재를 함께 쌓아 밴드 갭을 조절할 계획이다. 밴드 갭은 소자의 전류가 흐르지 않는 상태와 흐르는 상태의 에너지 격차다. 다양한 밴드 갭을 구현하면 그만큼 많은 분야와 활용처에 소자를 쓸 수 있다. 이번 연구에 두 가지 소재를 활용한 것도 이 때문이다. 기초지원연이 보유한 '수차 보정 투과전자현미경'으로 0.65㎚ 간격의 원자층을 배열했다.

정희석 박사는 “차세대 반도체 소자로 각광받고 있는 TMDC 소자를 전에 없이 크게 만드는 방법을 고안했다”면서 “많은 분야에 쓸 수 있는 다양한 하이브리드 화합물을 합성할 수 있다”고 설명했다.

대전=김영준기자 kyj85@etnews.com