인공지능(AI) 기술에는 인공신경망 알고리즘 등 소프트웨어(SW) 역량뿐만 아니라 뛰어난 하드웨어(HW) 성능도 필수다. 기술 발전으로 AI 모델이 대형화되면서 최신 텐서처리장치 (TPU)로도 학습에 적지 않은 시간이 걸리게 됐다. 이 때문에 주목받는 기술이 인간의 뇌를 모방한 '뉴로모픽 컴퓨팅'이다. 뉴런과 시냅스를 연결하는 병렬 구조를 모방해 훨씬 적은 전력으로 방대한 정보 처리가 가능하다.

일반적인 반도체 칩은 기본적으로 폰 노이만 방식의 계산기 원리에서 출발한 개념이다. 데이터가 입력되면 이를 순차적으로 처리해 단순 작업을 빠르고 효율적으로 해내는 것에 최적화됐다. 다만 이 구조는 연산과 저장장치를 별도로 두기 때문에 각 구성요소 간 정보 전달 과정에서 병목현상이 발생한다. 계산에는 탁월하지만 이미지나 소리를 처리하는 데 효율성이 낮다. 두뇌처럼 인지, 학습, 판단 등 고차원 기능을 동시에 처리하려면 굉장한 규모의 전력을 필요로 한다. 일례로 이세돌 9단과 바둑 대국을 펼친 알파고는 중앙처리장치(CPU) 1202개와 그래픽처리장치(GPU) 176개를 사용했다. 이를 가동하기 위해서는 170㎾ 전력이 필요하며, 이는 인간 두뇌에 필요한 에너지 20W의 8500배에 해당한다.

인간의 뇌 신경세포 수는 1000억개, 시냅스의 수는 100조개 이상으로 알려져 있다. 뇌는 모든 방향으로 신호를 보낼 수 있는 병렬 구조 덕분에 대량의 정보를 빠르게 처리하는 것이 가능하다. 뉴로모픽 칩은 뇌의 작동 방식을 실리콘에 적용한 방식이다. 칩 안에 여러 개의 코어를 두고, 코어 내에 일부 소자와 메모리가 뉴런 및 메모리 역할을 수행한다. 1980년대 말 카버 미드 캘리포니아 공과대학 교수의 논문에서 최초로 언급되면서 기본 개념이 탄생했다.

뉴로모픽 컴퓨팅 기술은 두뇌의 핵심 기술인 '패턴인식'을 구현할 수 있을 것으로 기대받고 있다. 인간 두뇌는 안구를 통해 입력되는 수많은 광자 데이터를 접수해 인지한다. 방대하고 무질서한 시각 데이터 사이에서 패턴을 찾아내 빠르게 추상화한다. 이를 통해 인간은 사물을 인지하고 구별할 수 있다. 청각이나 후각 기관 역시 마찬가지다. 음파의 패턴이나 화학물질 데이터를 받아들이고 반복되는 패턴의 추상화를 통해 대상을 판별한다.

실제로 올해 3월 인텔과 코넬대학 연구팀은 동물의 생물학적 후각 체계를 구현한 수학 알고리즘을 칩에 구축했다고 발표했다. 동물이 냄새를 맡을 때 뇌에서 일어나는 전기적 반응에서 알고리즘을 도출해 하드웨어상으로 구축한 것이다. 테스트 결과 이 칩은 아세톤, 암모니아, 메탄 등 10가지 냄새를 학습해 구별해 내는 데 성공했다.

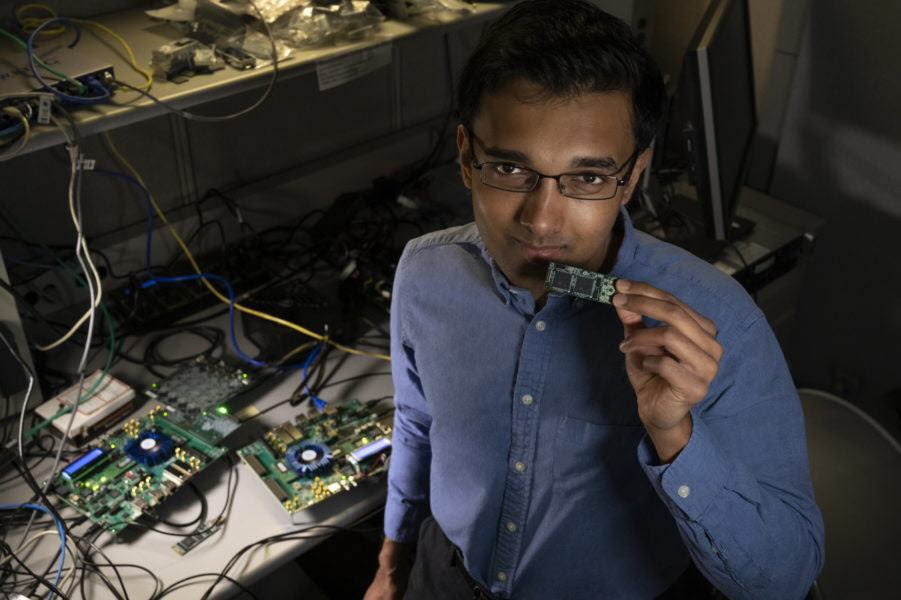

인텔은 앞서 2017년 자체 학습 뉴로모픽 연구 테스트 칩인 '로이히'를 공개했다. 이 칩은 생물학적 두뇌 신경망을 모방한 SNN(Spiking Neural Network) 방식을 쓴다. 128개 컴퓨팅 코어로 구성되며, 각 코어에는 1024개 인공 뉴런이 있어 13만개 이상 뉴런과 1억3000만개 이상 인공 시냅스 처리 능력을 보인다. 이번에 발표된 '전자코 시스템' 역시 로이히를 기반으로 개발된 기술이다.

국내에서는 삼성전자가 뉴로모픽 반도체 개발에 앞장서고 있다. 오는 2030년까지 NPU 분야 인력을 2000명으로 10배 이상 확대하고 '차세대 NPU 기술' 개발에 전사적 역량을 집중할 계획이라고 밝혔다. 삼성전자는 시스템 LSI 사업부와 종합기술원에서 선행 연구와 제품 개발을 지속해 오고 있으며, 2018년 SoC(System on Chip) 안에 독자 NPU를 탑재한 '엑시노스 9(9820)을 선보인 바 있다.

이형두기자 dudu@etnews.com