학창시절 다들 한 번은 영어단어장이란 걸 만들곤 한다. 그러다 보면 비슷한 단어를 만나기도 한다. 기억 나는 단어 가운데 'Cannibal'이 있다. 우리식으로 읽으면 카니발이니 자칫 '아하, 축제란 의미구나' 하고 넘어가면 큰 오산이다. 실제 의미는 '식인 풍습의'라는 무시무시한 뜻이다. 자칫 축제를 뜻하는 'Carnival'과 착각했다간 어느 놀이공원의 '축제 한마당(carnival ground)'처럼 공포 영화의 한 장면으로 묘사하게 될 수도 있다.

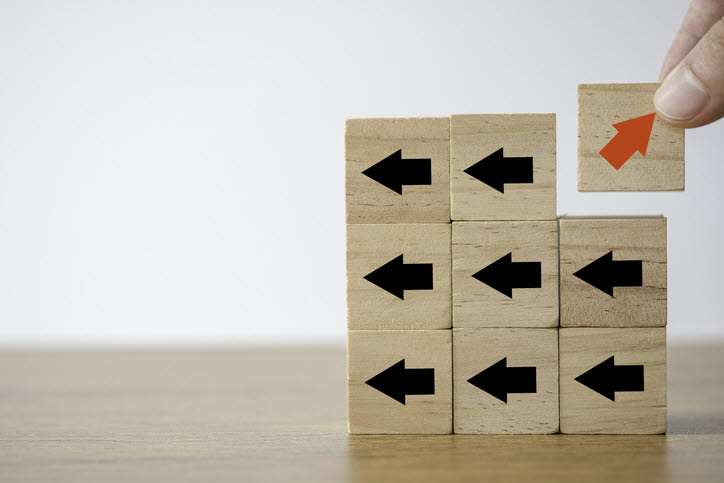

실제로 혁신을 '생각의 가장 작은 차이로' 설명하지만 여기에는 여러 이유가 있다. 꽤 오래된 일이긴 하지만 이 한 끗 차이를 떠올리게 하는 사례가 하나 있다.

1975년 11월 소니는 베타맥스란 이름으로 카세트테이프레코더(VCR)를 내놓는다. 디자인은 카세트플레이어(CD)의 고전 그 자체였다. 상단부로 테이프를 넣고, 위에서 아래로 누르는 버튼들이 그 앞으로 쭉 있다. 화질은 그때까지 제품들 가운데 최고로 여겨졌다. 소니도 시장 장악에 욕심을 냈다. 이렇게 VCR 시장은 소니 차지가 되는 것처럼 보였다.

그러나 1976년 9월 JVC는 VHS란 다른 포맷으로 제품을 내놓는다. JVC는 소니와 몇 가지 다른 전략이 있었다. 무엇보다 기꺼이 기술을 공유하고자 했다. 곧 히타치, 미쓰비시, 샤프가 VHS의 손을 들어 준다.

거기다 VHS에는 한 가지 다른 장점도 있었다. 비디오테이프가 베타 방식 것보다 한결 컸다. 소니의 0.5㎜ 테이프는 1시간용이었다. VHS는 2시간은 너끈했다. 소니는 화질만큼 차이가 있다고 주장했다. “글쎄 잘 모르겠는걸.” 화질에 비해 녹화 시간 차이는 피부에 와 닿았다.

베타맥스라면 축구 경기나 영화 중간에 테이프를 한 번은 갈아야 했다. 소니의 변명도 나름의 일리가 있었다. 보통 TV 프로그램은 1시간 남짓이지 않은가. 거기다 천천히 감기를 선택하면 화질은 좀 떨어지지만 2시간도 가능했다. 그런데 이런 식이면 VHS는 5시간도 무난했다.

이른바 '포맷 전쟁' 결과는 우리 모두 아는 것과 같다. 1975년 100%이던 소니 점유율은 1980년 40%로 줄어든다. 1981년엔 25%, 1986년에는 7.5%로 급전직하한다. 녹화 시간 차이가 우연이었을까. 그렇지는 않다. JVC의 개발 원칙 가운데 하나는 '테이프는 최소 2시간 가능'이었다.

우리는 생각의 사소한 차이를 여러 가지로 표현한다. 누군가는 대세를 못 본다 하고, 편집증이라고 표현하기도 한다. 그러나 필립스와의 기술제휴 체결 전날 밤새도록 바른 선택인지 따져보느라 잠 못 들고 뒤척였다는 마쓰시타 고노스케가 쓴 평전의 한 구절을 보면 그리 볼 것도 아닌 듯하다.

그리고 여기 이 포맷 다툼에서 JVC가 승리한 것에 '믿거나 말거나' 같은 이야기가 하나 있다. 1976년 말 소니 임원 두 사람이 마쓰시타 고노스케를 만나기 위해 일본 오사카 본사로 찾아간다. 마쓰시타가 어느 편인지 확인하고 싶었다. 사무실 책상 위에 뚜껑 없이 놓인 두 제품을 들여다본 마쓰시타는 “베타맥스를 거부해야 하는 게 고통스럽지만 JVC 부품이 적다. 개당 100엔이든 1000엔이든 더 싸게 만들 수 있는 것을 선택해야 한다. 그래야 후발 주자란 단점을 극복할 수 있다”라고 말했다.

'경영의 신' 마쓰시타는 이 100엔 차이로 승자를 내다봤는가 보다. 이 작은 차이가 만들 큰 차이를.

![[박재민 교수의 펀한 기술경영]<228>작은 차이가 만들 큰 차이](https://img.etnews.com/photonews/2008/1328781_20200818133524_753_0001.jpg)

박재민 건국대 기술경영학과 교수 jpark@konkuk.ac.kr