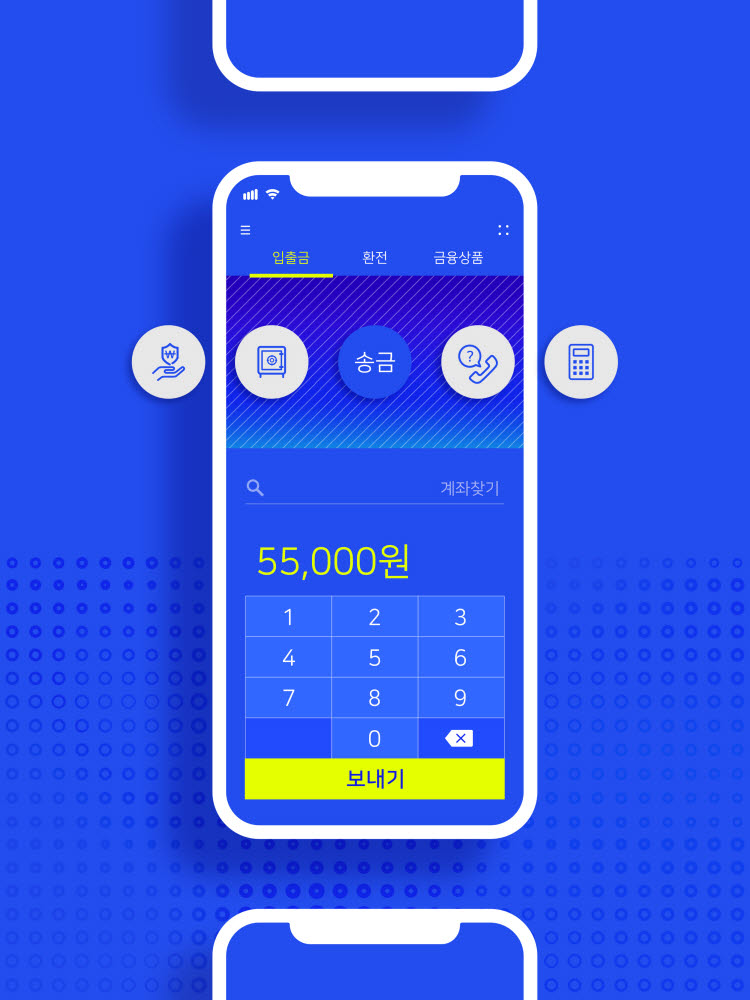

최근 간편결제 서비스가 대거 등장하면서 이에 편승한 부정결제 사고도 잇따르고 있다. 착오송금 건수도 늘고 있다.

금융 규제를 상대적으로 덜 받는 빅테크 기업까지 부정결제 사고가 잇따르면서 보안 안전성 문제까지 불거졌다. 이에 최근 빅테크 기업들이 소비자 보호를 명분으로 '선 보상제도'를 도입하고 있다.

부정결제 인지 여부 등을 따지기 전에 소비자 피해를 먼저 보상하겠다는 것이다. 얼핏 보면 수십년간 대형 금융사가 하지 못했던 제도를 도입한 것처럼 보인다. 그러나 잘 뜯어보면 진정성이 의심되는 대목이 있다. 지난해 착오송금이나 부정결제를 당했다며 소송을 제기하거나 돈을 뜯어내려는 블랙컨슈머가 등장했다.

사례가 소수이긴 하지만 이를 선보상제도와 연결시키면, 눈먼 돈을 갖다 바치는 꼴이 된다. 선보상제도를 도입한 일부 빅테크 기업을 취재해보니, 금융기관처럼 충당금을 쌓거나 리스크관리 비용을 별도로 지정한 사례는 전무했다. 즉 회삿돈으로 보상금을 지급한다는 막연한 대안이 전부였다.

일부 금융사는 이 같은 정책을 두고 강한 어조로 질타한다. 자칫 선보상제도가 경영진의 배임으로 볼 수 있다는 의견까지 제기했다. 보상금은 결국 다른 고객 부담으로 돌아온다. 사고의 정확한 진단 없이 돈부터 지급하겠다는 선심성 정책이 악용되고, 또 하나의 진화된 금융 사고를 부추기는 방아쇠가 될 수도 있다.

물론 그간 전통 금융사는 금융사고가 나면 입증 책임을 소비자에게 전가시킨 사례가 많다. 그렇다고 귀책사유 등을 따지지 않고, 돈부터 미리 지급하는 선보상대책이 능사는 아니다.

먼저 정부가 귀책사유를 엄중하게 물을 수 있는 소비자 보호대책을 만들고 보안사고 등을 방지 할 수 있는 간편결제 보안 강화 대책을 수립해야 한다.

규제와 혁신이 대립적으로 보일 순 있지만, 진정한 혁신은 강력한 보안이 수반될 때 빛을 발한다. 편한 것만이 능사는 아니다.

특히 마이데이터 시대 진입을 앞둔 시점에서 새로운 시대의 한 축으로 떠오른 간편결제나 PG, 밴사 등의 기업이 IT 경쟁력을 높일 수 있는 지원과 규제가 동시에 필요하다.

길재식기자 osolgil@etnews.com