최소효율규모. 최대 규모의 경제가 달성되는 최소 생산 규모를 말한다. 대개 생산 규모가 적정하게 커지면 생산비용은 감소한다. 유사한 제품과 공정이라면 기업의 비용 스케줄은 서로 비슷하다. 그러나 내가 더 저렴하게 생산할 수 있다면 이것은 남들보다 더 낮다.

거기다 더 낮은 비용을 더 빨리 달성할 수 있다면 몇 배나 덩치 큰 기업의 그 덩치를 두려워할 필요가 없다. 당신의 반응 속도는 경쟁자보다 몇 배나 빨라지는 셈이다.

기업만큼 하루를 아껴 써야 하는 현대 조직이 있을까. 손가락 한 번 퉁길 순간에 상황을 판단하고, 결단을 내려야 한다. 분초를 다퉈야 하는 것도 예사다. 그러니 모로 가든 기어가든 해결책이 우선이다.

그렇다고 '그것이 타당한가'라는 질문 없이 들이대는 건 위험하다. 제대로 된 본 없이 옷감에 가위를 댈 수는 없는 노릇 아닌가. 이런 때 기업에는 나름의 타당성 검증이 필요하다.

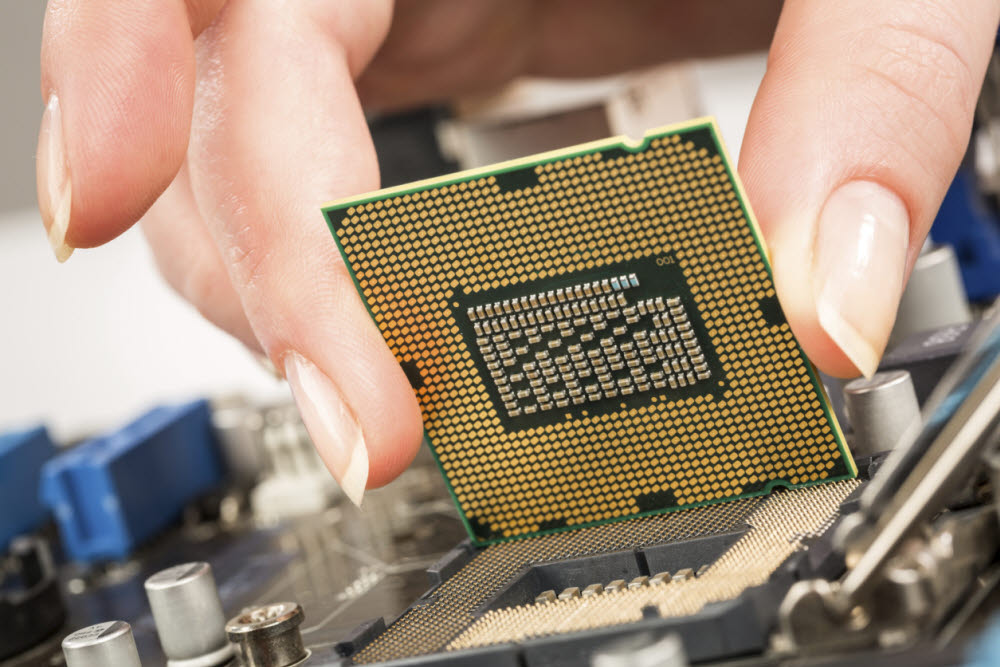

요즘 같은 반도체 시장을 놓고 생각해 보자. 인텔, TSMC, 삼성전자에 대한 시장 보고서는 수없이 많다. 보고서마다 분석도, 결론도 꽤나 다르다. 어떤 것이 더 타당할까.

여기에 어느 대가가 내미는 기준은 흥미롭다. 그가 기준으로 삼은 것은 바로 '무어의 법칙'이다. 즉 집적회로(IC) 성능이 24개월마다 2배 향상될 거라고 전제해 보는 것이다. 거꾸로 이건 성능 대비 가격이 그만큼 떨어진다는 의미다.

실제로 인텔은 1971년에 출시한 4004 마이크로프로세서부터 아이태니엄 시리즈와 i3, i5, i7까지 줄곧 이 무어의 법칙을 앞서거니 뒤서거니 하며 따라왔다. 물론 이 기간에 인텔은 기술 리더였다. 다른 기업도 마찬가지다. 누구든 이 무어의 법칙에 자신을 올려놓을 수만 있다면 더 높은 성능을 더 저렴하게 생산할 수 있다는 의미이기도 했다.

그럼 이 비용 스케줄이 의미하는 것은 이것뿐일까. 여기서 두 가지 더 흥미로운 결론을 유추하게 된다. 첫째 경쟁 기업만큼 낮은 비용을 더 빨리 달성할 수 있다면 어떻게 될까. 둘째 이것을 경쟁기업보다 더 큰 규모에서도 유지할 수 있다면 어떨까.

이건 비용혁신의 두 가지 단면을 보여 준다. 첫째 비용 혁신을 위해 기술혁신은 중요하다. 무어의 법칙 따라가기라고 하자. 둘째 생산과 공정관리는 다른 축이다. 규모와 더 다양한 제품을 만들지만 더 유연하게 관리할 수 있는 셈이다.

사실 자동차 산업은 이런 예다. 일본 자동차기업의 대도약기에 이들은 경쟁기업에 비해 훨씬 빨리 더 많은 신차를 내놓았다. 거기에 훨씬 적은 생산량으로 수지를 맞췄다. 요즘 자동차기업이 훨씬 많은 차종을 훨씬 적게 생산하고 있는 것도 이런 진화의 결과다.

다음과 같은 빗댄 얘기가 있다. 어느 글로벌 기업에 난제가 있었다고 한다. 고민 끝에 노벨상 수상자를 모셔다 한 시간 가까이 자신의 문제를 쭉 설명했다. 설명이 끝나고 최고경영자(CEO)와 모든 중역의 시선이 이 학자에게 모아졌다. 손을 턱에 괸 채 몇 분인가 침묵하더니 “얼마 전 교과서를 한 권 썼는데 여러분이 고민하던 문제를 거기에 모두 써 놓았습니다” 이렇게 말했다고 한다.

이 비유가 말하고자 한 것은 결국 대안이 다양하더라도 그것을 관통하는 원리가 있다는 것 아니었을까. 그리고 이 원리라는 렌즈로 볼 때 다면체는 자신의 모습을 비춰 주는 지도 모르겠다.

![[박재민 교수의 펀한 기술경영]<294>원리로 보는 다면체](https://img.etnews.com/photonews/2112/1486193_20211221150632_450_0001.jpg)

박재민 건국대 기술경영학과 교수 jpark@konkuk.ac.kr