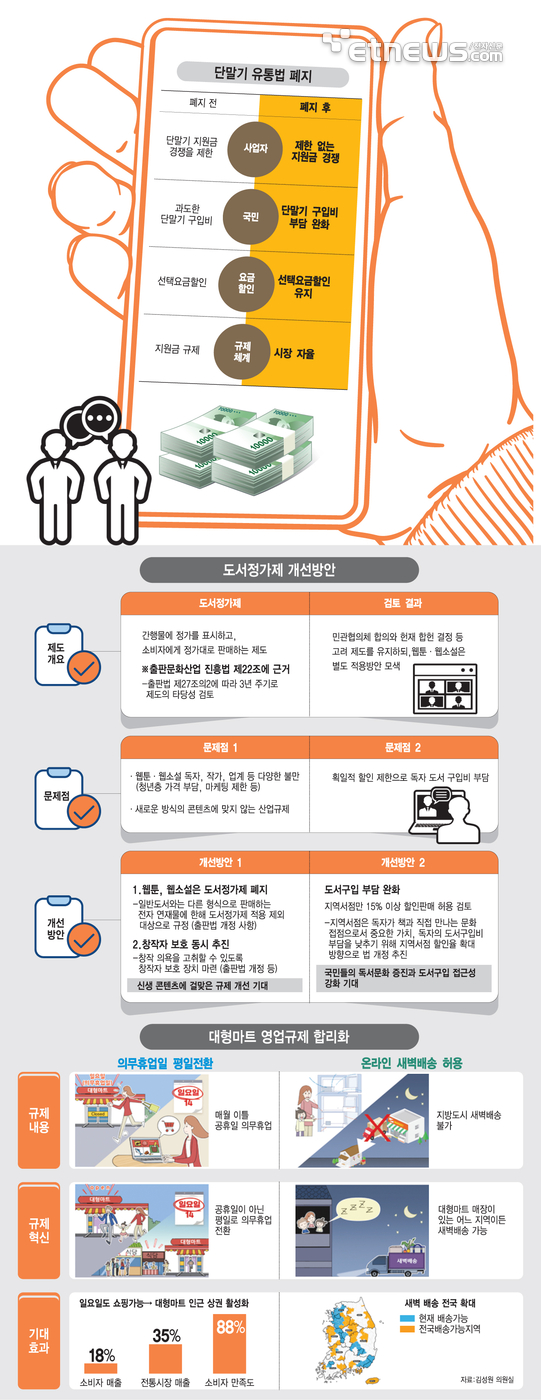

정부가 이동통신단말기 유통구조개선법(이하 단통법) 폐지를 공식화했다. 통신사와 이용자, 휴대폰 유통업계는 10년만의 단통법 폐지가 미칠 파장을 예의주시하고 있다.

통신사 휴대폰 지원금 경쟁의 제어장치가 풀리면서 경쟁활성화 효과를 노렸다. 동시에 이용자 차별해소와 이동통신사 출혈 경쟁을 줄이는 것은 과제로 지목됐다. 아울러, 단통법 폐지는 법률 개정 사안인 만큼 현실화까지는 상당한 시간이 걸릴 전망이다.

정부는 단통법 폐지를 통해 이동통신사의 지원금 공시 의무와 현행 공시지원금 15%로 제한된 유통점 제공 추가지원금의 상한을 폐지한다.

◇보조금 잠금장치 없애 이용자 혜택 강화...출혈경쟁·차별 우려도

이통사간 더 많은 가입자를 유치하기 위해 경쟁하는 과정에서 지원금을 자유롭게 지급하면 이용자 혜택으로 전환될 수 있다는 기대감이 반영된 것으로 풀이된다. 실제 2014년 단통법 시행 계기가 됐던 사건으로 '갤럭시S3 17만원 대란'을 예로 들 수 있다. 2013년 SK텔레콤·KT·LG유플러스의 마케팅 경쟁 과정에서 출고가 99만4000원이던 갤럭시S3가 일부 유통점 지원금 살포 영향으로 17만원에 판매됐다.

문제는 이같은 과열경쟁이 휴대폰 유통 시장에서 이용자 차별과 불확실성을 불러왔다는 점이다. 이용자는 '떴다방' 식으로 풀리는 과다 지원금을 지급받기 위해 유통점 앞에서 밤을 세워 줄을 서야 했다. 그나마 인터넷 등을 통해 지원금 정보에 익숙한 젊은 층은 저렴한 가격에 휴대폰을 구입했다. 하지만 30만원짜리 효도폰을 60만원에 구입하는 등 바가지 상술도 판을 쳤다. 이에 대한 안전장치 마련이 필요하다.

정부는 지원금 규제를 전면 폐지하되, 25% 선택약정할인 제도는 전기통신사업법에 이관하는 방안을 유력 검토한다. 문제는 단통법의 25% 선택약정할인 취지는 지원금을 받지 않은 경우, 요금할인으로 선택할 수 있도록 한 제도라는 부분이다. 단통법 폐지시 25% 할인 근거를 만드는 게 정부로선 고민거리다.

통신사는 시장 혼란과 수익성 악화를 우려한다. 통신사 관계자는 “지원금 규제를 해제하고 약정만 유지하게 되면, 통신사는 과도한 마케팅비용과 수익 저하라는 이중고에 빠질 수 있다”고 우려했다.

◇법안 논의 본격화할 듯, 사후규제 보완장치 마련 필요성도

단통법 폐지는 국회 본회의 의결이 필요한 법률 개정 사안이다. 단통법 주무부처는 방송통신위원회와 과학기술정보통신부다. 방통위가 제도와 사후규제 전반을 담당한다. 과기정통부는 25% 선택약정할인 등 일부를 관장한다. 대통령실이 정부 차원에서 폐지 의지를 천명한 만큼, 방통위와 과기정통부는 법안 폐지·개정안 마련에 착수할 것으로 예상된다. 없앨 조항은 없애되, 선택약정과 같은 일부 조항은 전기통신사업법에 이관하도록 하는 논의가 본격화될 전망이다.

정부는 단통법 폐지 과정에서 김영식 의원이 발의한 단통법 폐지안을 이용할 가능성도 있다. 다만, 총선을 앞두고 21대 국회 회기안에 법안이 통과되는 것은 사실상 어려울 전망이다.

이 때문에 22대 국회 원 구성과 동시에 법안 논의를 시작해야 하는 수순이다. 야당이 단통법 폐지에 대해 어떤 입장을 정할지도 아직은 미지수다. 더불어민주당은 아직 단통법에 대해 개별 의원 별로 찬·반 입장을 내놓고 있다. 여당이 젊은 층을 겨냥해 사실상 총선 카드로 단통법 폐지를 꺼내든 만큼, 야당이 이를 견제하기 위해 반대를 당론으로 채택하면 폐지까지는 상당한 시간이 걸릴 전망이다. 반대로, 야당이 여론을 의식해 적극 찬성 입장으로 선회할 경우 폐지는 급물살을 탈수도 있다.

단통법이 사라진다고 해도, 최소한 시장 안정을 위해 가이드라인 등을 마련해 과도한 이용자 차별을 막을 사후규제 안전장치를 확보하는 일은 새로운 과제가 될 전망이다.

이와 관련, 이상인 방통위 부위원장은 “(단통법 폐지의) 부작용적 요소도 다 검토할 계획”이라며 “과도한 출혈경쟁, 이용자 차별행위에 대해서는 여전히 전기통신사업법상 금지행위로 규제가 가능하다. 정부는 시장 모니터링을 더욱 강화하고 예상되는 불공정행위에 대해서는 엄정하게 법을 집행하겠다”고 밝혔다.

박지성 기자 jisung@etnews.com