정유업계가 2030년까지 바이오 연료 사업에 6조원을 투자한다. 자동차·항공기·선박 연료 등에 바이오 연료를 혼합하도록 하는 의무 규제가 세계적으로 확산하면서 정유업계도 확실한 성장동력으로 인식, 투자에 속도를 낸다.

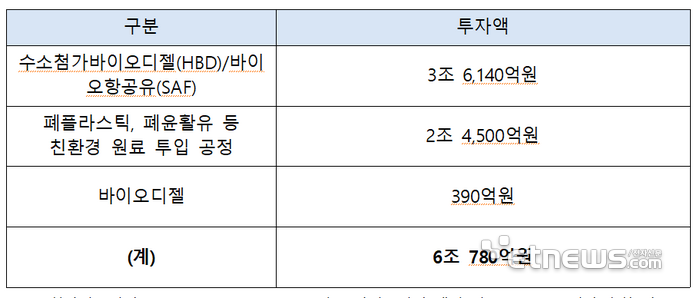

24일 산업통상자원부에 따르면 SK이노베이션, GS칼텍스, 에쓰오일, HD현대오일뱅크는 올해부터 2030년까지 총 6조원 규모의 바이오 연료 사업 투자 계획을 수립했다.

수소첨가바이오디젤(HBD)·바이오항공유(SAF) 투자액이 3조6140억원으로 최대다.

HBD는 기존 바이오 디젤에 수소를 첨가한 것으로 일반 디젤보다도 품질이 우수해 혼합에 문제가 없고 연속 생산할 수 있어 생산단가가 낮다. SAF는 최근 유럽, 미국을 필두로 의무 함유 규제가 시행됐다. 모두 시장 성장세가 빠를 것으로 전망돼 정유사도 투자 우선순위에 뒀다.

이 밖에 폐플라스틱, 폐윤활유 등 친환경 원료 투입 공정엔 2조4500억원, 바이오디젤 생산에 390억원을 투자한다. 미국, 유럽은 폐윤활유의 60%를 재활용해 윤활유로 다시 사용하고 있다. 반면 우리나라는 난방유·발전소기동유로 사용하고 있는데 현재 윤활유로 재활용하는 실증이 진행 중이다.

각 사도 투자계획에 따라 사업에 속도를 내고 있다.

SK이노베이션은 미국 펄크럼에 260억원을 투자하고 생활 폐기물을 활용한 합성 원유 생산을 추진 중이다. 또, 수소를 이산화탄소와 합성해 이퓨얼(e-fuel)을 만드는 인피니움, 폐식용유를 바이오 항공유 등의 원료로 공급하는 대경오앤티 등에 투자했다. 대경오앤티 투자 금액은 업계 추정 4000억원 안팎이다.

GS칼텍스는 지난해 9월부터 11월까지 대한항공과 총 6회의 SAF 실증운항을 했다. 지난해 10월에는 포스코인터내셔널과 인도네시아 칼리만탄에 2600억원을 투자해 바이오 원료 정제시설을 건설하기로 했다.

HD현대오일뱅크는 이르면 올 1분기부터 차세대 바이오디젤 상업가동에 들어간다. 충남 대산공장에 제조공장을 완공하고 시험가동에 돌입했다. HD현대오일뱅크는는 바이오 디젤 생산 시설을 향후 연산 50만톤 규모 '수소화 식물성 오일(HVO)' 생산설비로 전환할 계획이다. HVO는 폐식용유 등 식물성 원료에 수소를 첨가해 생산하는 차세대 바이오 오일이다.

에쓰오일은 정유 공장의 바이오 원료를 투입해 바이오 항공유를 생산하는 업체들과 협업을 우선 추진하고 있다. 바이오연료전용 공장 설립을 놓고 현재 타당성을 검토하고 있다.

한편, 이날 최남호 산업통상자원부 2차관은 정유4사 대표와 만나 친환경 연료 투자 관련 정책 지원을 약속했다. 회의에는 오종훈 SK에너지 대표, 김정수 GS칼텍스 부사장, 류열 에쓰오일 전략관리 총괄 사장, 주영민 현대오일뱅크 대표 등이 참석했다.

최 차관은 “'석유사업법' 개정을 통해 친환경 연료 활성화를 위한 법·제도적 토대가 구축된 만큼 업계도 보다 과감한 투자로 화답해 달라”면서 “에너지전환은 뚜렷한 추세로 정부도 제도 개선 등 필요한 부분에서 빠르게 움직일 것”이라고 말했다.

정유업계는 세액공제 등 지원 필요성을 강조했다. 미국 등은 바이오 연료 생산 시설 투자에 전폭적 지원을 쏟고 있지만 우리나라는 지원 방안이 나오지 않았다.

미국은 인플레이션감축법(IRA)을 통해 올해까지 자국 내 바이오매스를 활용해 생산한 SAF에 갤런 당 1.25~1.75달러의 세액을 공제한다. 내년부터 3년간 이산화탄소 감축량, 제조 여건에 따라 갤런당 1.75달러의 세액도 공제할 계획으로 각종 지원을 종합하면 미국 내 생산 SAF 가격은 등유 수준으로 유지된다.

일본은 2026년 가동 예정인 연산 10만㎘ 규모 SAF 제조 설비인 이데미츠코산 프로젝트 설비 투자에 전체 사업비(4020억원)의 64%에 해당하는 2570억원을 지원한 바 있다.

바이오 연료는 폐식용유,동물성 유지 등 다양한 원료를 활용, 생산한다. 석유 기반 제품 대비 생산, 연소할 때 이산화탄소 배출량이 적다. 경유 1㎘(킬로리터)를 바이오디젤로 대체하면 2.6톤의 온실가스가 감소하는 것으로 알려져 있다.

세계에너지기구(IEA)는 바이오연료 관련 각국의 정책 강화로 시장이 빠르게 성장하면 2027년 바이오연료 수요는 기준 전망 대비 25% 증가한 2400억 리터까지 늘어날 것으로 내다봤다.

최호 기자 snoop@etnews.com