관련 통계자료 다운로드 스마트폰 가격대별 비중

관련 통계자료 다운로드 스마트폰 가격대별 비중

PC 시장의 급격한 침체에도 꿈쩍 않던 메모리 반도체 가격이 중국 내수 시장 둔화 우려로 급락했다.

중국 정부가 최근 공공 지출을 줄이는 동시에 유동성 관리에 나서면서 급성장을 거듭하던 중저가 스마트 기기 등 전자제품 시장도 직격탄을 맞았다. 올 상반기 메모리 반도체 시장을 떠받쳐온 제조·유통 업체들이 추가 구매를 꺼리면서 당분간 D램·모바일 D램·낸드 플래시 가격 조정은 불가피할 것으로 보인다.

15일 업계에 따르면 7월 하순 64Gb 낸드 플래시 고정거래가격은 초순 대비 9.1% 하락한 5.02달러에 그쳤다. 32Gb 고정거래가격은 6.2% 내린 3.36달러로 추산된다. D램 현물가격도 급락했다. 4GB 모듈 D램 현물가격이 26달러를 기록해 고정거래가격 27.25달러를 밑도는 상황까지 벌어졌다. D램 고정거래가격이 하락세로 반전할 가능성이 높은 이유다.

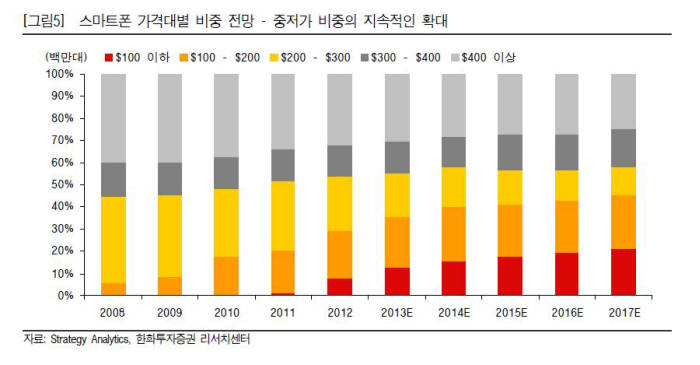

하늘 높은 줄 모르고 치솟던 메모리 반도체 가격이 갑자기 고꾸라진 것은 중국 내수 시장 둔화 우려 때문이다. 중국 내수 시장은 이미 세계 스마트 기기 수요의 한 축을 담당하고 있다. 특히 중저가 스마트 기기 시장에서 중국의 영향은 지대하다. 얼마 전까지 시장조사업체들은 올해 중국 스마트폰 수요를 4억대까지 추산했다. 그러나 지금은 10~20% 하향 조정하는 분위기다. 중국 중저가 스마트패드 시장도 하반기부터 성장 곡선이 완만해질 것으로 보인다.

제조·유통 업체들은 하반기 성수기에 대비해 상반기 동안 막대한 수량의 메모리 반도체 재고를 축적해왔다. 그러나 전자제품 수요가 기대에 못 미치면서 대다수 업체는 추가 구매보다는 재고 소진에 나서고 있다. 7월 하순 메모리 반도체 가격이 큰 폭으로 하락한 원인이다.

시진핑 정권이 재정 긴축 쪽으로 무게중심을 옮기면서 중국 내 소비 둔화 우려는 점차 커지고 있다. TV시장이 단적인 예다. 중국 TV 업체들은 통상 하반기 큰 수익을 냈다. 그러나 올해는 이런 패턴이 무너졌다. 중국 TV 제조업체 7~8월 판매량은 지난해보다 25% 이상 줄었다. TV에는 상당량의 D램과 낸드플래시가 쓰인다.

이승우 IBK투자증권 팀장은 “D램 산업에서 TV가 차지하는 비중은 7% 수준에 불과하지만 시장 가격에 미치는 영향은 크다”며 “메모리 반도체는 수요가 1~2%만 움직여도 가격은 10~20%씩 움직일 수 있다”고 분석했다.

반도체 업체들이 생산 설비 증설에 나선 것도 메모리 가격 상승세에 찬물을 끼얹었다. 삼성전자는 올해 D램 부문에 3조5000억원의 설비투자를 단행할 계획이다. 지난해 D램 설비투자 금액 2조5000억원보다 40% 이상 늘어난 수치다.

업계 관계자는 “3분기를 기점으로 메모리 반도체 가격이 정점을 지날 가능성이 크다”며 “다만 반도체 업체들의 설비투자가 공급량 증가에 미치는 영향은 제한적이어서 큰 폭의 가격하락은 없을 것”이라고 내다봤다.

이형수기자 goldlion2@etnews.com