미국 소재 기업 가운데서도 장수 기업이 있다. 코오롱인더스트리와 아라미드 소송으로 잘 알려진 듀폰(Dupont)이다.

듀폰은 지난 1802년 설립돼 200년 이상 사업을 영위하고 있는 글로벌 장수 기업이다. 포천지가 선정한 500대 기업 중에선 가장 오래됐다. 이 회사 장수 비결은 위기에서 기회를 찾는 독자적 결단력과 직원, 고객과의 약속을 철저히 준수했다는 점이다. 듀폰은 이를 기반으로 업계 생태계를 선순환하게 만들었다. ‘사람’을 중심으로 한 사내외 생태계 조성문화가 지속성장을 가능케 했다. 유연한 의사결정에 기반해 이 기간동안 맞은 위기를 성공적으로 이겨냈다는 평이다.

듀폰은 화약 업체로 첫 발을 디뎠다. 창업 초 시장을 점유했으나 이후 반독점법 탓에 위기를 맞았다. 이를 극복하기 위해 민간기업으로서는 최초로 창립 101년 만에 중앙연구소를 세웠다. 중앙연구소는 초기 이처럼 불가피하게 만들어졌지만 곧 회사 성장 기반이 됐다. 1930년대 찾아온 대공황 때문이었다.

회사는 이 기간 장기 불황과 저성장기를 극복하기 위해 중앙연구소를 중심으로 화학 분야 연구개발(R&D)에 투자했고, 사업 역량을 강화하는 데 총력을 기울였다. 장기간 축적된 화학 분야 경험을 바탕으로 제품 가치를 최대한으로 높였다.

합성섬유 신기술과 나일론, 폴리에스테르, 폴리아미드 등 산업계 전반에 혁신을 가져온 상품을 잇따라 내놨다. 이를 통해 고성장세를 구가할 수 있었고 주력 사업군도 화약에서 합성섬유로 다각화했다.

이 때의 경험은 듀폰이 아무리 시황이 나빠지더라도 매출액 5%를 반드시 R&D에 투자한다는 원칙을 만들게 했다. R&D에서 시작, 여러 제품을 사업화에 이르기까지를 몇 번 반복한 끝에 지속적으로 추구해야하는 목표로 ‘최근 4년 내 출시한 신제품으로 매출 30%를 채운다’는 일명 ‘30% 룰’을 세우기도 했다.

1970년대, 또 한 번 위기가 찾아왔다. 합성섬유 시장 수요가 정체기를 맞은 가운데 공급 과잉 현상이 나타났다. 원유 파동으로 소재 원가는 올랐지만 개발도상국 업체까지 연이어 시장에 진입하는 바람에 경쟁력과 수익성 모두 흔들리기 시작했다. 인수합병(M&A)으로 정유, 제약, 전자재료 등으로 사업 포트폴리오를 넓혔지만 오히려 회사 발목을 잡았다. 1990년대 초 급기야 ‘제로마진’에 빠졌다.

듀폰은 이때 또다시 핵심 기반을 닦아놓은 사업 비중을 높이기로 했다. 기존 사업 구조에 고착해 산업 생태계에 썩은 물을 고이게 할 바엔 아예 발을 빼겠다는 전략이었다. 비중이 컸던 정유, 화학, 섬유 등 회사 매출의 60%를 차지하던 사업이 경기에 민감하고 저수익이란 점을 고려해 철수했다.

대신 코팅재, 고부가 화학제품, 농식품 및 바이오, 고기능 소재 등 회사가 강점을 가진 특수 분야로 빈 자리를 채웠다. 사업구조 재편에만 20여년 시간이 걸렸지만 이런 위기 과정을 통해 기업이 처할 수 있는 리스크와 기회에 선제 대응하는 시스템까지 만들어냈다.

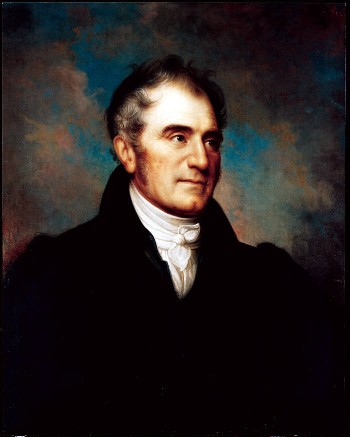

직원·고객사와 한 약속은 반드시 준수한다는 방침 아래 대내외 생태계 구축에도 힘썼다. 듀폰 창업주는 초기 다이너마이트 사업을 벌이며 안전을 최우선으로 뒀다. 화약 공장 안에 자신과 가족이 살 집을 지어 몸소 실천하는 모습까지 보일 정도였다.

1818년 술취한 직원 실수로 직원 40여명을 잃고 자신의 아이, 부인도 크게 다치자 이후 그는 안전 교육을 강화했고 피해 직원 가족들을 위해 연금제도를 만들었다. 공장 안 집도 다시 지었다. 이는 주변 지역 사회와 직원들에 큰 반향을 일으켰고 이는 곧 신뢰로 이어졌다.

친환경 기업 이미지도 구축했다. 사업 특성상 고객사가 ‘친환경’을 무엇보다 우위에 뒀기 때문이다. 듀폰은 1938년 세계 처음으로 ‘공해방지 엔지니어’를 임명하고 1980년대 개발한 프레온이 지구온난화 주범으로 확인되자 생산을 전면 중단, 대체품 개발에 돌입했다. 지속성장책임자(CSO)직을 신설해 온실가스 배출량 등을 관리하기도 했다.

듀폰이 무엇보다 강조하는 핵심 가치 4개는 안전보건, 환경보호, 윤리준수, 인간존중이다. 모두 창업주가 초기 제안해 만들어졌다. 기본 중 기본이지만 회사 직원 모두가 이에 주력한다는 설명이다. 현재까지도 이 회사 안전사고 발생률은 낮기로 유명하다.

김주연기자 pillar@etnews.com