![[ET시선]끝나지 않은 日 수출규제 극복](https://img.etnews.com/photonews/2007/1318817_20200710223438_251_0001.jpg)

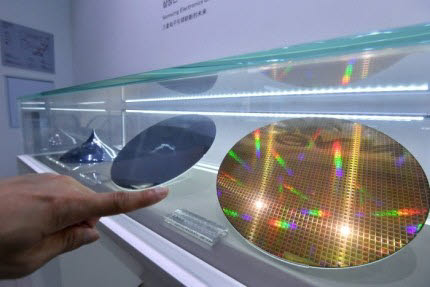

일본이 우리나라 대법원의 강제 징용 배상 판결 보복으로 3대 핵심 소재의 대 한국 수출을 규제한 지 1년이 지났다. 일본은 한국의 핵심 산업인 반도체·디스플레이에 영향을 미쳐 정부를 압박하고, 나아가 배상 책임을 회피하려는 의도를 보였다. 그러나 기업의 신속 대응과 정부 지원 등에 힘입어 일본이 노린 생산 차질은 발생하지 않았고, 수출 규제는 되려 한국 반도체·디스플레이 기업으로 하여금 수급 다변화의 중요성을 각성시켜서 독점 지위를 점하고 있는 일본 소재의 입지를 흔들었다.

수출 규제 갈등은 이제 2차전을 앞두고 있는 양상이다. 법원이 강제 징용 피해자 배상을 위해 압류해 놓은 일본 기업의 자산을 매각할 수 있는 시점인 8월 4일이 다가오고 있다. 일본은 실제 현금화가 이뤄질 경우 또 다른 조치에 나설 것임을 시사하고 있다. 국내 산업계는 다시 긴장하는 분위기다.

일본이 추가 보복 조치를 내놓을지는 현재로선 알 수 없다. 가능성은 반반이다. 수출 규제 발단인 강제 징용 배상 판결에 대한 한·일 간 입장 차가 여전하다. 일본 정부는 지난 1965년 한·일 청구권협정을 통해 강제 징용 피해자에 대한 배상 문제가 이미 해결됐다는 견해인 반면에 피해자 개인의 배상 청구권마저 사라진 건 아니라는 게 우리 대법원의 판결이다. 우리 정부가 대법원의 판결을 부정할 가능성은 '제로'에 가깝다. 한·일 양국이 접점을 찾기가 쉽지 않은 이유다. 최소한의 대화를 통한 이견 좁히기가 필요하지만 코로나19 사태에 밀려 시간만 흐르고 있다.

그렇다고 일본이 더 강도 높은 카드를 꺼내기도 쉽지 않아 보인다. 아베 신조 정권은 코로나19 부실 대응 논란과 검찰청법 개정 등 잇단 악재로 지지율이 떨어지고 있다. 보수 성향 매체의 여론조사에서도 지지율이 30%대로 하락했다. 반전을 도모할 목적으로 '한국 때리기'에 나설 가능성이 제기되지만 수출 규제 1년이 지나면서 일본 내 기업과 언론에서도 한·일 관계 개선을 지적하는 목소리가 높다.

일본의 2차 보복 유무와 상관없이 해야 할 일이 있다. 외풍에 흔들리지 않는 산업 기반을 우리 스스로 만드는 일이다. 지난해 7월 일본이 수출 규제를 전격 시행할 때 모두 걱정했다. 반도체나 디스플레이 공장이 멈출지 모른다고 우려했다. 학계는 물론 산업 현장에서도 걱정과 불안을 감추지 못했다. 그러나 성공리에 대처했다. 개발이 가능한 소재는 국산화했고, 개발이 어려운 건 다변화했다. 특히 대기업과 중소기업이 힘을 합치면 빠른 속도로 성과를 낼 수 있다는 사실도 확인했다.

이제부터 중요한 건 지속성이다. 여전히 갈 길이 멀고, 해야 할 일이 많다. 3대 규제 품목 중 하나인 극자외선(EUV)용 포토레지스트는 국산화도 요원하고 일본산 외 대체재도 많지 않다. 지속 성장을 이어가야 한다. 기회도 생기고 있다. 글로벌 반도체 제조사인 삼성전자와 SK하이닉스의 영향으로 한국이 반도체 소재·부품·장비(소부장) 연구개발(R&D) 거점으로, 세계 첨단 생산 기지로 주목받고 있다. 램리서치, 듀폰, 머크 등 세계 유수의 기업들이 한국행을 택하고 있다. 국내 산업 기반과 경쟁력을 업그레이드할 기회다. 기회는 자주 오지 않는다. 이때를 놓쳐서는 안 된다.

윤건일기자 benyun@etnews.com