신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 국내 확진자가 700명을 돌파하면서 산업계도 직접 영향권에 들어왔다. 삼성, LG, SK 등 주요 기업들은 대외 활동을 줄이고 대응 체계를 강화하면서 피해를 최소화하기 위한 총력전에 나섰다. 현대자동차, 현대중공업 등 영남 지역에 공장이 있는 기업들은 최고 단계 비상 체제를 가동하고 있다.

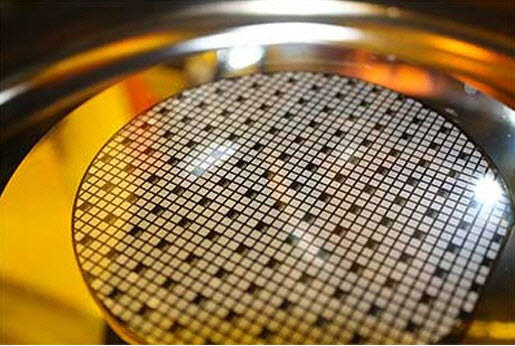

경기 남부 지역에 업체가 몰린 반도체 업계도 코로나19로 적잖은 영향을 받았다. 지난주 SK하이닉스는 신입사원 2명이 의심 환자로 분류돼 800명의 직원을 자가 격리 조치했다. 다행히 모두 음성 판정을 받았지만 반도체 팹을 '셧다운'시킬 가능성까지 우려된 만큼 숨죽이며 검사 결과를 기다렸다. 장비업체의 시름도 커지고 있다. 세미콘코리아 등 자사 시스템을 소개할 수 있는 전시회가 줄줄이 취소된 데다 메모리 불황 이후 모처럼 살아나는 수요가 다시 움츠러들 조짐을 보이면서 후방산업도 타격을 받을까 노심초사하고 있다.

그러나 아직 국내 반도체 제조 라인이 멈춘 사례는 벌어지지 않았다. 어려운 여건에서도 각 기업은 신규 공장 가동 시점을 맞추기 위해 최소 인원으로 설비 구축에 임하는 등 안간힘을 쓰고 있는 것으로 알려졌다. 반도체 공장이 멈추면 그야말로 사상 '초유'의 사태가 발생할 수 있다. 메모리반도체 공정 특성상 팹은 24시간 멈추지 않고 가동된다. 라인 가동을 인위로 중단하면 상당한 손실이 발생한다. 2018년 삼성전자는 일부 반도체 라인이 30분 정전으로 멈춰 섬에 따라 500억원의 손실을 봤고, 지난해 6월 일본 키옥시아는 팹 정전 사태로 복구비용으로만 3700억원을 들여야 했다.

화성·기흥·천안 등에 사업장을 둔 삼성전자와 이천·청주 등에 공장이 있는 SK하이닉스는 세계 D램 시장에서 70% 안팎의 점유율을 확보하고 있다. 이들 회사의 생산 라인이 멈춰 서면 세계 D램 시장뿐만 아니라 국내 관련 생태계까지 직접 타격을 받아 큰 위기를 맞을 수 있다. 이미 최근 2개월 사이에 반도체업계는 초긴장 상태에서 사태에 대응해 왔다. 정부와 업계는 영향을 최소화하도록 더욱 긴밀히 협력하는 등 촉각을 곤두세워야 한다. 지금은 손톱만 한 빈틈보다 조금이라도 과한 것이 낫다.

강해령기자 kang@etnews.com