결론부터 말하자면 2000년에 만들어진 ‘빌리 엘리어트’는 불행하게도(?) 2017년 대한민국에서도 여전히 유효한 질문을 던진다.

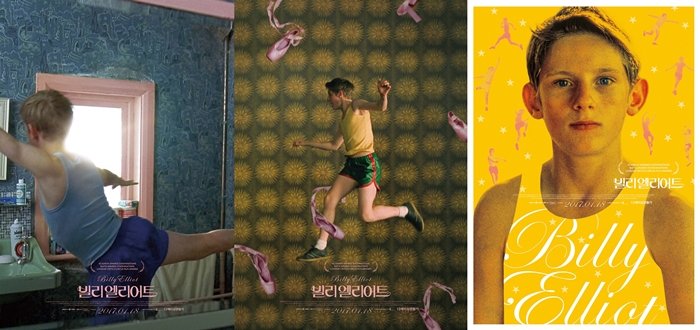

시간을 돌려보자. 1984~85년 영국 더럼 탄광촌. 11살 소년 빌리는 어머니가 돌아가신 후 무력해진 아버지, 무뚝뚝한 형, 치매 걸린 할머니와 산다. 그들은 전형적인 노동자 계급이다. 파업으로 온 동네는 시끌시끌하다. 가난한 탄광촌에서 아이들을 위한 놀이라곤 남자는 복싱, 여자는 발레 밖에 없다. 할아버지로부터 권투 글러브를 물려받듯, 빌리는 아버지로부터 광부의 운명을 물려받을 참이다. 빌리가 우연히 발레 수업을 엿보기 전까지는.

‘빌리 엘리어트’의 배경은 상위 1%를 위한 철의 여인이라고 불리던 마거릿 대처가 탄광산업 폐쇄를 밀어붙인 시점이다. 영국 역사상 최악이자 최장 파업으로 기록된 때다. 그녀는 대영제국의 영광을 살려내기 위해 재정지출 삭감, 공기업 민영화, 산업 재편, 규제 완화, 경쟁 촉진, 고용유연화 같은 신자유주의 정책을 펼쳤다.

‘대처리즘’은 고비용·저효율의 전형으로 불리던 영국 경제를 단숨에 뒤집어버리는데 성공했다. 경쟁과 성과주의만을 강조하는 신자유주의의 폐해는 두고두고 영향을 미쳐 급기야 사회 구성원의 심성구조까지 바꾼다.

복지체계까지 신자유주의 논리를 적용하는 바람에 사회적 갈등과 파산자 급증으로 이어졌다.(최근 개봉한 ‘나, 다니엘 블레이크’를 보라) 영국에서 불평등과 양극화, 만성적 빈곤과 실업을 초래한 신자유주의 부작용은 한국도 예외가 아니다.

이제 영화 속으로 조금만 더 들어가 보자. 빌리 아버지는 세상 모든 아버지를 대변한다. 부모는 자녀에게 자신의 욕망을 투영한다. 유교적 전통과 가부장적 인습이 남아있는 한국만의 얘기가 아니다. 영화 속 빌리 아버지도 마찬가지다. 빌리 아버지는 가장으로서 가족의 생계를 책임지기 위해 매일 갱도로 내려갔지만 아내는 죽고 가족과는 데면데면하기만 하다.(SBS 다큐 3부작 ‘아빠의 전쟁’을 보라)

사회는 개인에게 존재하는 개성보다 통념에 걸맞은 인간을 요구한다. 빌리 아버지도 광부고 형도 광부다. 영국 탄광촌의 한 구성원으로 살아온 것이다. 아버지가 아들에게 바라는 남자다움도 마찬가지다. 빌리는 권투 수업을 받는 아들을 바라보며 ‘맞지 말고 때려라’라고 소리친다.

빌리가 춤에 몰입한 모습을 보기 전까지는.

아내의 유품인 피아노를 부숴서 땔감으로 쓴 아버지는 비로소 후회의 눈물을 흘린다. 삶이 너무 힘들기에 잊고 있었던 삶의 가치를 깨달은 것이다. 아내, 어머니의 부재로 상징되는 잃어버린 여성성(예술)이다. 여성성의 부재를 깨닫는 순간, 아버지는 달라진다. 회복된 여성성은 빌리와 가족을 구원한다.

이후 빌리 아버지는 파업에 참여한 동료 광부들로부터 배신자 소리를 듣는 것도 참으며 정부 직속 탄광에서 최저생활비를 받아 빌리의 발레 교습비로 충당한다. 마음이 움직인 동네 주민도 빌리의 로열발레학교 진학을 위해 푼돈이나마 모은다.

이 영화는 빌리가 편견을 딛고 발레리노가 되는 단순한 성장담이 아니다. ‘꿈은 이루어진다’는 식의 메시지만을 전달하지 않는다. 꿈을 이루기 위해서 싸우거나 희생해야 하는 현실 문제를 섬세하게 터치한다. 영화는 빌리가 무대에서 백조가 되어 도약하는 대목에서 멈춘다. 마침내 꿈을 이룬 빌리는 더 이상 하강하지 않는다.

영화를 다시 보며 생각해본다. 2017년 대한민국 어느 소도시에서 살고 있는 ‘어떤’ 아이는 ‘일단 춤을 추면 모든 것을 잊어버린다’는 빌리의 말처럼 열정을 가지고 있으면 비록 상승과 하강을 반복하더라도 꿈을 이룰 수 있을까?(1월 18일 개봉)

김인기 기자 ikkim@etnews.com